Desde la introducción de los chatbots impulsados por Inteligencia Artificial, a finales de 2022, esa tecnología ha dejado de ser una curiosidad ajena para el gran público y se ha transformado en un componente crucial de la economía global.

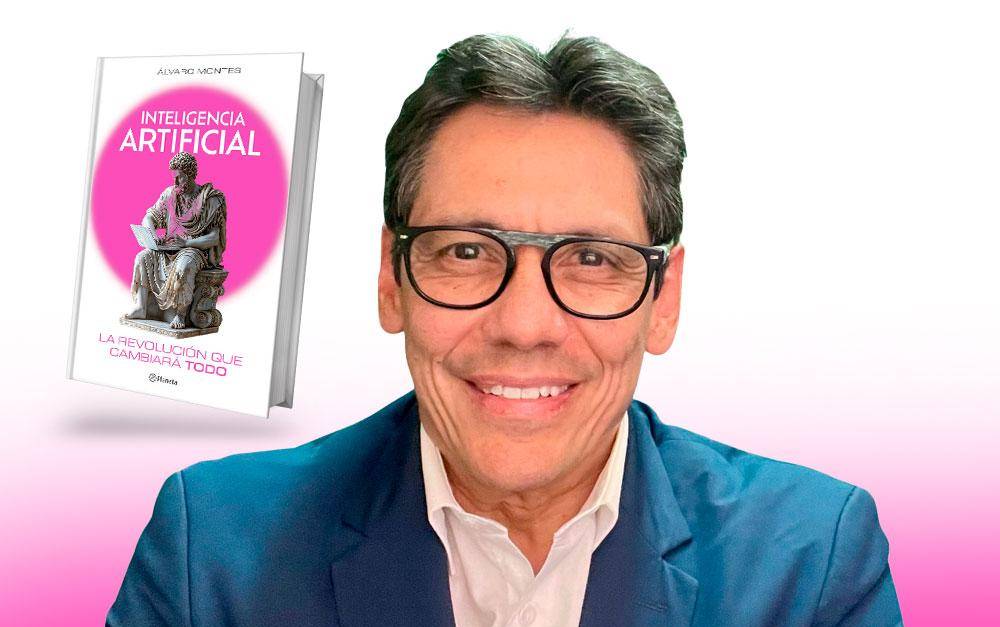

Así lo destaca Álvaro Montes, periodista especializado en tecnología con treinta años de carrera y autor del libro Inteligencia Artificial: la revolución que cambiará todo, en el cual explica que la búsqueda de la IA “tiene raíces profundas en la ciencia, la ingeniería y la filosofía que se remontan al siglo XIX”.

En su obra, publicada por Editorial Planeta, desentraña cómo esta tecnología ha evolucionado desde los primeros desarrollos teóricos hasta el impacto profundo de la inteligencia artificial generativa en la actualidad.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Montes aborda el estado actual de la IA en América Latina, y en particular en Colombia, llamando la atención sobre el hecho de que el país se encuentra rezagado en comparación con vecinos en la región, pues “Colombia se ubicó en el sexto lugar en el índice del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, detrás de Argentina, Uruguay, Brasil y México”, dato que resalta la necesidad urgente de que el país intensifique sus esfuerzos para mantenerse competitivo en el ámbito tecnológico.

Aunque muchos ven la inteligencia artificial solo como chatbots y herramientas de contenido, su libro muestra que es mucho más. ¿Cómo ha evolucionado la IA desde sus inicios hasta el auge actual de la IA generativa?

“Así es, y es crucial aclarar esto. La búsqueda de la inteligencia artificial tiene raíces profundas en la ciencia, la ingeniería y la filosofía, que se remontan al siglo XIX, e incluso más atrás. Matemáticos, científicos e ingenieros han intentado construir máquinas con capacidades de pensamiento desde entonces. Alan Turing, en la primera mitad del siglo XX, formalizó matemáticamente los razonamientos humanos. A lo largo del tiempo, la robótica, el Internet de las Cosas y las redes neuronales, que ahora están en boga, tienen sus orígenes en los años 50 con Rosenblatt. Aunque estos avances estaban limitados a laboratorios e investigación académica hasta los años 90, el verdadero boom llegó en 2017 con la inteligencia artificial generativa, visible a través de ChatGPT y similares. Sin embargo, esta es solo una parte de un campo mucho más amplio.

Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa tiene grandes perspectivas económicas, pero hay mucho más en juego. Hoy en día, más de 4 millones de robots industriales trabajan en sectores como construcción, ensamblaje de automóviles y fabricación de vacunas, y no están relacionados con la inteligencia artificial generativa.

Además, dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) monitorean ecosistemas y realizan bioingeniería acústica en selvas protegidas, sin involucrar IA generativa. La agricultura también utiliza numerosos dispositivos inteligentes, y las bases de datos en diversas áreas como economía, control forestal y telecomunicaciones no están vinculadas a ChatGPT, aunque sí a la inteligencia artificial en general. ChatGPT ha tenido un gran impacto al ofrecer interacciones casi humanas, lo que dificulta distinguir entre una máquina y una persona.

Este auge ha generado nuevas mitologías. Hollywood ha alimentado creencias sobre robots que dominarán a los humanos, pero el contacto directo con productos de IA como ChatGPT ha creado un fenómeno tan grande que los periodistas y divulgadores tecnológicos debemos ayudar a la sociedad a entenderlo mejor”.

En su libro aborda el impacto global de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de IA en la región y cómo se encuentra Colombia en este panorama?

“La inteligencia artificial está transformando la economía global, con China y Estados Unidos a la vanguardia en patentes e innovaciones, aplicándola en sectores clave como la industria militar y el control mundial. Europa también está avanzando, pero América Latina está significativamente rezagada.

El año pasado, se realizó la primera evaluación de inteligencia artificial en América Latina, y Colombia obtuvo un resultado preocupante. En el índice del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), con la participación de la Universidad de los Andes y otros expertos, Colombia se ubicó en el sexto lugar en la región, detrás de países como Argentina, Uruguay, Brasil y México. Esto indica que el país no está aprovechando adecuadamente las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece para la economía nacional.

Estamos en riesgo de perder otra revolución tecnológica, como ocurrió con la revolución electrónica y la de la electricidad en los años 70, y podríamos condenarnos a ser meros consumidores de tecnologías extranjeras. En los años 80, Colombia tenía una industria electrónica que producía electrodomésticos y otros dispositivos, pero hoy en día dependemos de importaciones para estos productos. Es crucial recuperar la soberanía tecnológica para tener una presencia significativa en el emergente campo de la inteligencia artificial”.

¿Qué sectores en Colombia están implementando inteligencia artificial? En particular, ¿cómo está el panorama en el sector educativo con respecto a herramientas como ChatGPT, que inicialmente generaron recelo y temor, según su libro?

“En Colombia, la inteligencia artificial está avanzando en diversos sectores. En el ámbito de la salud, hay innovaciones destacadas, como la plataforma de IA para oncología desarrollada por el Dr. Luis Eduardo Pino en la Fundación Santa Fe en Bogotá. En el sector financiero, tanto bancos como fintechs han adoptado soluciones de IA para mejorar la eficiencia, seguridad y ciberseguridad.

En el sector público, actualmente hay 113 aplicaciones de inteligencia artificial que interactúan con los ciudadanos, como las asistencias en cámaras de comercio para trámites. Los colombianos ya interactúan con IA diariamente sin ser plenamente conscientes de ello.

En educación, aunque hubo un escepticismo inicial hacia herramientas como ChatGPT, los maestros y universidades están mostrando un creciente interés. Se están realizando talleres y formaciones para profesores, y muchos están comenzando a integrar estas herramientas en la preparación de clases y el trabajo en aula, en lugar de prohibirlas. La respuesta de la sociedad colombiana ha sido positiva, con personas trabajando en iniciativas innovadoras, aunque se requiere más apoyo para fomentar su desarrollo”.

En su libro menciona que es esencial educar sobre el uso responsable de datos personales y el entrenamiento de chatbots de IA generativa. ¿Por qué es tan importante prestar atención a estos aspectos?

“Existen varias implicaciones importantes en esta discusión. Primero, promover un uso responsable de estas herramientas es fundamental. Los desafíos actuales en los colegios incluyen asegurar que los estudiantes utilicen chatbots de manera constructiva, en lugar de simplemente delegarles las tareas sin leer el contenido generado. Aunque el uso de Google también tenía sus problemas, al menos los estudiantes leían el material antes de copiarlo. Con los chatbots, los estudiantes a menudo no leen lo que producen y simplemente lo envían a sus profesores.

Además, es crucial entender que estas plataformas no son completamente seguras ni perfectas. Aunque parecen avanzadas, estamos solo al principio de su desarrollo. ChatGPT, por ejemplo, utiliza una vasta base de datos de Internet, que está plagada de información falsa y sesgos de todo tipo, incluyendo raciales, étnicos, de género y políticos. Estos sesgos se reflejan en los resultados generados, lo que hace necesario trabajar en la mejora y neutralización de estos sesgos.

En Colombia, por ejemplo, los proyectos de ley sobre inteligencia artificial buscan garantizar que las implementaciones en el sector público estén libres de sesgos. Una investigación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad de Icesi reveló que los datos utilizados para definir políticas públicas en el país están sesgados, afectando la representación de minorías étnicas y afrodescendientes. Esto puede influir negativamente en la formulación de políticas y la eficiencia del Estado.

Es crucial mejorar la calidad de los datos y educar a las nuevas generaciones para usar estas herramientas de manera ética y consciente. Esto no solo ayudará a evitar sesgos, sino que también permitirá aprovechar mejor la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad”.

También le puede interesar: Menores en Colombia pueden pasar hasta 10 horas al día en plataformas digitales

¿Cómo resumiría lo que debe saber el colombiano promedio sobre el impacto y la importancia de la IA en nuestras vidas?

“Los colombianos necesitamos mejorar el uso que hacemos de la tecnología y de la conectividad. Mientras que en países como Alemania o Japón, el tiempo promedio dedicado a redes sociales es mucho menor (alrededor de 3 a 4 horas al día), en Colombia es de 6.2 horas diarias. Este uso excesivo puede afectar la salud mental y digital, con consecuencias graves como la ansiedad y el suicidio juvenil.

Un estudio reciente del Centro Nacional de Consultoría muestra que muchos colombianos utilizan la tecnología principalmente para chat, ver videos y redes sociales, en lugar de aprovecharla para educación o negocios, lo que limita su potencial para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico.

Aquí hemos sido muy irresponsables, aquí mucha gente solo le importa lo que pasa en Twitter, lo que se diga de una persona, pero hay que hacer un uso responsable de las tecnologías, no solo de la IA.

La IA es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Aunque puede amenazar algunos empleos, aquellos que sean creativos, imaginativos y posean habilidades blandas no tienen por qué temer. La clave es adaptarse y aprovechar estas herramientas de manera responsable, mejorando nuestros hábitos tecnológicos y preparándonos para su integración en el trabajo y la vida diaria. Como señala Freddy Vega de Platzi, aunque la inteligencia artificial cambiará el panorama laboral, el cerebro humano sigue siendo superior en creatividad y liderazgo”.