Las historias de las dos personas que recibieron el premio Nobel de Paz este año transitan por lo peor de la condición humana. Podrían bastar para perder la fe. Pero ellos dos no lo hicieron y esa es la razón por la que fueron reconocidos.

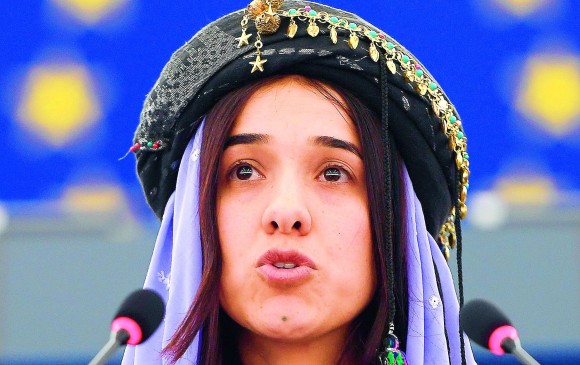

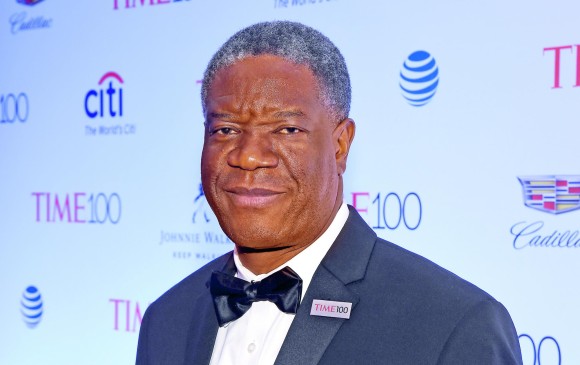

Se trata de Nadia Murad, una iraquí de la minoría religiosa yazidí que fue esclava del Estado Islámico, y Denis Mukwege, un ginecólogo que ha reconstruido los estragos de las violaciones de miles de mujeres en el Congo.

Ambos han combatido la violencia sexual como “arma” de guerra. Jerónimo Delgado, docente de estudios africanos de la Universidad Externado, explica que es una estrategia común para “disminuir la humanidad del enemigo”.

En Irak, el caso de Murad, esta práctica tiene un componente religioso: el grupo terrorista, sunita radical, no concibe la existencia de otros cultos, por lo que una cultura híbrida y sin texto sagrado como la yazidí, que reside al norte de Irak, fue uno de sus blancos durante su expansión entre 2014 y 2015.

Por otro lado, en El Congo, en especial en la región oriental, de donde procede Mukwege, la violación es una de las prácticas del conflicto armado. Desde los años 90 varios grupos luchan por controlar los mercados ilegales del oro y algunos minerales.

El reconocimiento del Comité Noruego a quienes resisten a estos entornos, se da en medio de una reformulación del papel de la mujer en la sociedad a nivel mundial. Pues, como señala la presidenta del Comité Del Nobel, Berit Reiss-Andersen, aunque #Metoo –el movimiento para denunciar el acoso y el abuso sexual a las mujeres– y la visibilización de los crímenes de guerra no son lo mismo, coinciden en algo: “una tendencia hacia permitir que las mujeres renuncien a la vergüenza y se atrevan a hablar” .

Nadia Murad, la exesclava que no quiere ser activista por siempre

Dos opciones: convertirse al Islam o morir. Ella, Nadia Murad, una mujer iraquí de la comunidad yazidí, escuchó esas palabras cuando tenía 21 años, el 3 de agosto de 2014. Eran los primeros minutos de los próximos tres meses: en los que los miembros de Estado Islámico (EI) que atacaron Kojo, su pueblo en la región al norte de Irak, asesinarían a su madre, a 700 hombres del pueblo –entre ellos 6 de sus hermanas– desaparecerían a una cantidad incalculable de personas, entre ellas 18 de sus familiares, y la convertirían a ella en un objeto de venta, en un utensilio sexual.

En la ciudad de Mosul, donde fue llevada junto a otras 150 niñas, incluidas tres de sus sobrinas, vio cómo las más pequeñas se aferraban a ella al ser escogidas por hombres para ser violadas. Luego, cuando ella misma fue seleccionada por un hombre corpulento, se vio rogándole a otro, más delgado, que se la llevara él. Estar frente a la deshumanización más absoluta, en lugar de insensibilizarla, la llenó de empatía, de preguntas. Durante su cautiverio pudo intentar averiguar las razones de los miembros de EI. Ellos se limitaban a responder que los yizadíes eran infieles, que se merecían lo que les hacían.

Su comunidad es una minoría religiosa con 4.000 años de historia, que con los siglos ha adquirido elementos del Islam, chiita y sunita, del cristianismo ortodoxo, entre otras creencias, y que por esa misma diversidad es considerada “satánica” por EI.

Tras su escape, ayudada por una familia de Mosul, Nadia ha contado esa historia muchas veces. Volvió a hacerlo ayer, cuando ganó el Premio Nobel de Paz por su trabajo como activista contra la trata de personas. Algún día, ha dicho, espera poder dejar de contarla. No quiere ser una activista para siempre. El día que deje de serlo, el Estado Islámico habrá dejado de perseguir a los miembros de su comunidad. El día que deje de serlo, los sobrevivientes, incluyéndola, habrán identificado a sus familiares en las fosas comunes de la región de Sinjar, sabrán el destino de las 3.200 personas que quedaron desperdigadas y sin nombre tras el paso de los extremistas religiosos.

Denis mukwege, un ginecólogo que une lo que la violencia rompe

Cuando en 1999 el doctor Denis Mukwege recibió en su hospital de la ciudad de Bukavu, al este de la República Democrática del Congo, a una mujer que además de haber sido violada tenía heridas de bala en sus muslos y en sus genitales, creyó que estaba ante una atrocidad única, ante el límite del horror.

En los meses que siguieron, llegaron a su clínica al menos 55 mujeres que habían sufrido ataques similares: a las que les habían vertido sustancias químicas en el cuerpo, que habían sido abusadas sexualmente junto a las vecinas de su pueblo. Entonces comprendió que a veces la imaginación no alcanza, que hay horrores que se dimensionan de la peor forma posible: viviéndolos. Y decidió hacer algo al respecto.

Él, un ginecólogo que eligió su especialización para disminuir la precariedad de las condiciones en las que las madres de su región daban a luz, se ha dedicado en las últimas dos décadas a atender más de 50.000 víctimas de violaciones producto del conflicto armado en El Congo.

Su trabajo es reparar el daño físico interno de las víctimas, reconstruir en todo su sentido. En 2012 dijo ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas que ni el presidente de su país ni la comunidad internacional en general habían hecho suficiente por detener “una guerra injusta que ha utilizado la violencia contra las mujeres y la violación como estrategia de combate”, desatada por la lucha por el control de las economías mineras de ese país, en especial del oro y el coltán.

Al volver a su casa, lo esperaban 5 personas armadas. Habían pasado los minutos anteriores frente a sus hijas, apuntándoles con sus armas. Asesinaron a uno de los hombres que lo escoltaban y por poco a él, por lo que se vio obligado a huir de El Congo. Pero regresó a los pocos meses, en enero de 2013, por la petición de las mujeres de su ciudad, que recaudaron fondos para su pasaje.

Ellas mismas se ofrecieron para hacer turnos para protegerlo, en grupos de 20. Hoy Mukwege vive en el hospital de Panzi, bajo protección de Naciones Unidas. Allí estaba ayer, en medio de una operación, cuando llegó la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Paz.

550

mil yazidíes había en Irak antes de la llegada de EI. 100.000 abandonaron el país, según cifras oficiales.

3.500

mujeres abusadas sexualmente. Es la cantidad de pacientes que

Denis Mukwegue atiende anualmente.