De manera que así, pensando en la vida breve de Feliza Bursztyn, se me iban los días. Todas las mañanas, desde el comienzo de un otoño demasiado cálido, salía temprano de mi apartamento prestado y caminaba por los bulevares amplios hasta el barrio de Montparnasse, donde Feliza aprendió a modelar la arcilla en su juventud y donde murió de muerte prematura un cuarto de siglo más tarde. Era un recorrido de veinte minutos que empezaba cerca del metro Gobelins, pasaba frente al edificio donde vivió la escultora Camille Claudel y acababa en mi lugar de trabajo, una habitación pequeña cuyo ventanal daba a una acacia de ramas largas y a la rue de la Grande Chaumière. Allí, en esa calle corta que era visible desde mi ventana, estaba la academia de arte donde estudió Feliza en los años cincuenta, y bastaba darle la vuelta a la cuadra, caminar tres o cuatro minutos más, para llegar al local donde murió en 1982. Toda una vida contenida en un par de cuadras parisinas, pensaba yo mientras recorría esas calles, absurdamente convencido de que sólo así, viendo con frecuencia lo mismo que ella había visto, podría comprender lo que pasó para que muriera tan joven, con apenas cuarenta y ocho años, y además tan lejos, a ocho mil kilómetros de ese país nuestro que ella siempre quiso a pesar de haberlo padecido tanto.

Siga leyendo: Cuchillo: el primer capítulo del libro de Salman Rushdie

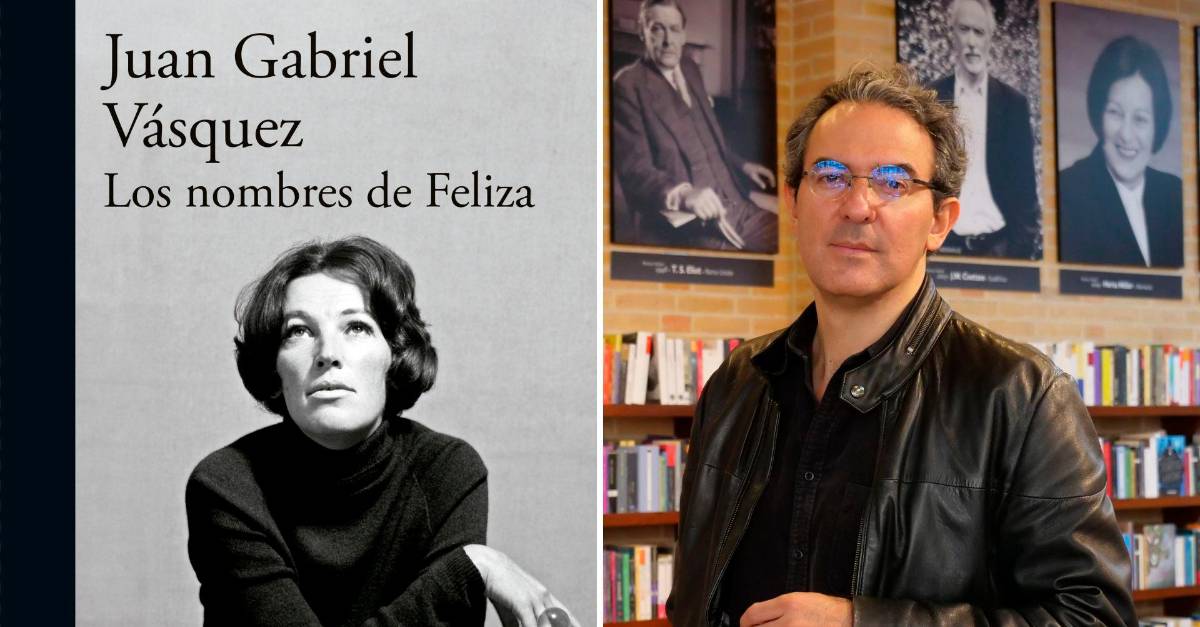

Pero muy pronto me di cuenta de que entender a Feliza era una empresa difícil. Nada era sencillo cuando se trataba de ella. No era sencillo ni siquiera su nombre, que les enredaba la lengua a todos los que la conocieron y la obligó a pasarse la vida haciendo aclaraciones, corrigiendo ortografías, lamentando la errata ya irremediable de un titular de prensa o explicando ante cualquiera la historia entera de su familia, todo para terminar con la evidencia de que no había nadie más colombiano que ella, a pesar de los orígenes remotos de su genealogía y las demasiadas consonantes de su apellido. No fue sencillo ninguno de los hechos de su vida: ni los errores ni los aciertos fueron sencillos, ni tampoco los amores ni los desamores; no fueron sencillos los fracasos, ni lo fue el malentendido de sus éxitos. La vida de Feliza tuvo mucho de leyenda, pero fue ella misma quien se encargó de construirla: con su libertad ostentosa, que a los ojos de tantos era un insulto, y con las respuestas crípticas que daba a los periodistas, como si nada la divirtiera más que despistarlos, y desde luego con las criaturas que salían de su taller, esos artilugios de metales diversos retorcidos con soplete, o esas instalaciones sibilinas que provocaban y confundían por partes iguales, pues nadie entendía que no tuvieran forma humana y consiguieran, sin embargo, despertar la compasión o la rabia o la risa o la lujuria como cualquier escena mitológica hecha con mármol de Carrara.

A veces, al llegar a la calle de la academia, me detenía unos segundos frente a su puerta, siempre cerrada para todo el que no fuera alumno o instructor. Sobre la fachada, junto a los ventanales traslúcidos, una sucesión de placas de mármol anunciaba los nombres de los viejos maestros como si vivieran todavía —Wlérick, Brayer, Jérôme, Artozoul—, y en medio de todos ellos, en letras doradas sobre fondo gris, el nombre del que fue maestro de Feliza, Ossip Zadkine, con la escueta enunciación de su oficio: Escultura. No sé cuántas veces caminó Feliza por esta acera, ni cuántas veces pasó frente a estos ventanales, pero en algún momento de mi otoño comencé a imaginarla así, entrando por la puerta con sus pasos largos, soltando sus carcajadas estrepitosas que parecían llevar consigo su propio eco, sin sospechar siquiera que moriría a pocas cuadras de allí, en un restaurante ruso, frente a cinco personas que la querían. Y aquí estaba yo, en una habitación pequeña de la misma calle de la academia, cuarenta y un años y ocho meses después de la muerte de Feliza, dedicando mi vida a la suya, pensando en ella seis, diez, catorce horas al día, tratando de verla con claridad, mirándola con atención o mirando su fantasma: imaginándola, en resumen, como si tuviera que esculpirla en barro. No lo hacía sin ayuda, por supuesto. En mi lugar de trabajo se acumulaban las fotografías y los documentos que hablaban de Feliza, todos aquellos emisarios del pasado de los que yo echaba mano para reconstruir su vida; en mi memoria vivían las conversaciones, las horas de conversaciones que había tenido en el curso de los años con la gente que compartió el mundo con ella, y en particular con el hombre que era su marido en el momento de su muerte: Pablo Leyva.

Nos habíamos conocido en Bogotá, seis meses antes de mi llegada a París, cuando él aceptó que yo lo visitara en su apartamento de los cerros orientales para hablar de sus últimos días con Feliza, o más bien de esos días que vivieron juntos en París sin saber que eran los últimos. Pablo llevaba varios años escribiendo artículos informados y combativos sobre asuntos medioambientales, su obsesión y su labor de toda la vida, y haciéndolo además en El Espectador, el periódico donde yo escribí mis propias columnas de opinión durante un tiempo; así que su cara —o la versión de su cara que se reproduce en la foto borrosa de una página de prensa— no me era desconocida. Ahora, a sus ochenta y tres años, conservaba la misma barba que había llevado desde su juventud ya remota, pero menos tupida y más canosa. Me habló con cortesía desde una mecedora, frente a una mesa de centro donde brillaban dos figuras de bronce que reconocí de inmediato: eran obra de Feliza Bursztyn. Allí, ante aquellos testigos de otro tiempo, estuvo haciendo memoria sobre esa mujer que seguía presente de formas diversas en su vida.