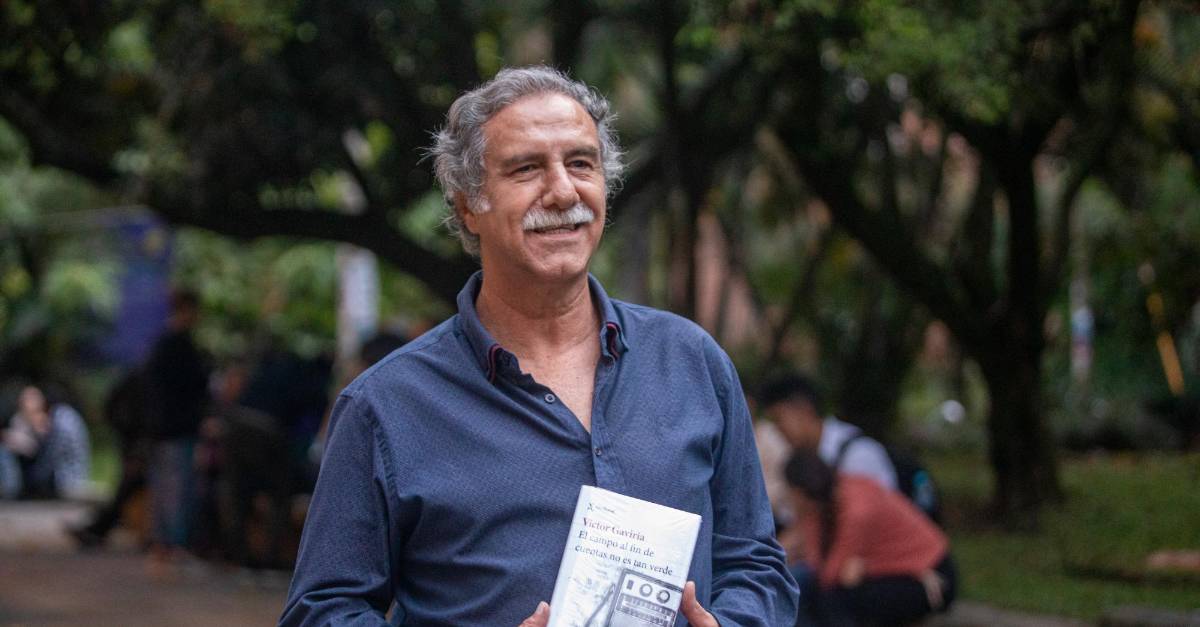

En “Mi tío Miguel” —la segunda crónica/ensayo/prosa poética compilada en El campo a fin de cuentas no es tan verde—,Víctor Gaviria describe en tres páginas el milagro del arte en la vida de la gente: devolverle el vigor a las cosas cubiertas por el moho de la rutina. En adelante el tío Miguel será una metáfora y, al tiempo, un personaje que escribe cartas a las antiguas empleadas domésticas para convencerlas de vivir con él en una amplia y calurosa vivienda de Liborina —un pueblo a dos horas de Medellín—.

Sentado en un café de Carlos E., Víctor Gaviria habla de otro tío, también amante de redactar cartas de destino incierto: Vasia, pariente del poeta soviético Yevgueni Yevtushenko. Otro rasgo común hay entre los tíos: tenían setenta y cuatro años cuando sus sobrinos escribieron de ellos.

Víctor, ¿qué le llevó a escribir los textos de este libro?

“Había empezado mi primera películita que es Buscando tréboles —que ganó el premio Súper8 del Cine Subterráneo, en 1979—. Había escrito en ese entonces La Luna y la ducha fría —mi segundo libro de poemas— y había ganado el segundo premio de la Universidad de Antioquía. Yo no quería hacer documental sino película de ficción, de puesta en escena, con actores y todo. Me propuse la idea de escribir guiones y empecé a escribir estas crónicas como un intento de llegar a la ficción, de romper cierta imposibilidad de llegar a la ficción”.

¿Y por qué crónicas?

“Quería reblujarme un poco la memoria y los recuerdos para encontrar un tema para escribir. Yo escribía poesía, pero quería dar el salto a la ficción, que nunca lo di. Lo más cerca que estuve de eso fueron estas crónicas. La crónica es un género muy lindo, ofrece la posibilidad de contar, de narrar, bocetear unos personajes, unos episodios. También ofrece la opción de reflexionar. La crónica es una mezcla de géneros. Uno puede tener un párrafo poético y luego otro narrativo”.

***

Las crónicas se publicaron en Acuarimántima, la revista fundada en los setenta por Elkin Restrepo y José Manuel Arango. Hace unos cuantos días Víctor acudió al llamado de unos amigos que tenían parte de su archivo: en unas cajas encontró los originales escritos a mano de estos textos.

Mientras la noche se despereza en lo alto y la gente al reconocerlo lo llama maestro, Víctor Gaviria recuerda el fecundo ambiente intelectual y artístico de sus veinte años: las tertulias con los poetas, las sesiones de cine alemán y colombiano con Luis Alberto Álvarez, las eternas discusiones en los pasillos y auditorios de la universidad. Los nombres de amigos, conocidos, gestores y artistas brotan en la conversación, dejan la huella de una Medellín que se cocinaba a fuego lento para hervir en el desangre del narcotráfico.

¿Cómo fue el encuentro con la poesía y con Acuarimántima?

“En ese entonces hacía parte de un taller de poesía que hicimos con unos amigos del bachillerato. Fui profesor de literatura en un colegio, tenía 20 años y conocí a personas que después se convirtieron en buenos poetas, por ejemplo Fernando Herrera, Rubén Darío Lotero. Montamos un taller que se llamó Nicanor Parra porque alguien nos pasó un cuadernillo con la experiencia del taller de Parra. Éramos un grupo de poetas.

Al comenzar a estudiar psicología en la Universidad de Antioquia, mi hermano me presentó a una alumna de Elkin Restrepo. Y ella nos lo presentó a él. Elkin es un tipo que siempre se ha comportado de la misma manera: me invitó a la casa y en la mesa del comedor le leí treinta poemas, uno detrás de otro. Imagínate la paciencia de Elkin. Él los oye, le gustan los poemas y ahí mismo me invita a publicar en Acuarimántima y a hacer parte del comité de redacción. Una cosa rara. Acuarimántima fue la confluencia de varios poetas. Fui muy afortunado de llegar ahí: estaban Jaime Alberto Vélez, Juan José Hoyos y Elkin y José Manuel”.

Y ahí se encuentra con Helí Ramírez...

“Helí había llegado antes. Él llegó más o menos en el 75. Helí era un muchacho de barrio, de comuna. Helí nos lee en el 77 todo su libro En la parte alta abajo y esos textos a nosotros nos sacuden...”.

¿Por qué...?

“Yo estaba en una poesía —digámoslo— muy nadaísta. Elkin viene de algo parecido. José Manuel proponía una poesía de la imagen, de la concisión, pero también a veces relata. Nadie cuestiona la autenticidad de los poemas de Helí. Habíamos leído Ausencia del descanso. Lo de Helí es una voz de barrio, directa. No una traducción ni alguien que hace de puente. No, es el barrio directamente hablando.

Hay cierto malestar, cierto odio, resentimiento y, al mismo tiempo, otra forma de estar en la ciudad. En el segundo libro él hace esos relatos tan hijueputas: pinta el barrio donde él vivió. Las noches en las que el viento levantaba los techos, el puente donde cogían de quieto a la gente, donde le daban en la cabeza. Los gemidos del ciudadano atracado, violentado. Helí me contaba que él había sido un camaján y cuando hizo esos poemas él tomó el punto de vista del camaján de barrio, de gallada. Lo que matiza en el poema tan brutal y tan fuerte Eran las tres de la tarde, las tres es que el narrador, el camaján, manifiesta la inconformidad con la banda. A uno como lector le da un punto donde pararse”.

***

El poema de Ramírez narra las estratagemas de una banda barrial para vengarse de la belleza y de la autoridad: el grupo ajusta los detalles de la violación de la hija de un policía asesinado en el asalto a un banco. Los excluidos se apropian de aquello que les está vedado, de lo reservado para los otros, para la gente bien. Los hechos son puestos en la hoja con la naturalidad de quien cuenta un chisme o refiere una anécdota cualquiera.

“En el suelo abierta de pies y manos/ repitió la misma escena de otras peladas/la misma escena: semen rodando/gemidos no de placer sino de dolor/ sangre sudor/ojos salidos y brillantes/y pasa un jet y aplasta los quejidos”. Imposible no recordar algunos pasajes de La mujer del animal, el cuarto largometraje de Víctor Gaviria.

La escritura de Víctor Gaviria discurre por otros senderos: sus poemas y los textos de El campo al fin de cuentas no es tan verde están interesados en él, aspiran a dejar una autobiografía sentimental y afectiva de un veinteañero.

En sus años formativos leyó Retrato de un artista adolescente, de James Joyce; Retrato del artista cachorro, de Dylan Thomas; Nuestro lecho es de flores, de William Agudelo; y Autobiografía precoz, de Yevtushenko.

Los versos ponen en escena la identidad del muchacho de clase media que mira con nostalgia la tierra natal de los padres y recorre Medellín con los sentidos alerta. La simple noticia del paso de la tierra al asfalto de la carretera a Liborina le siembra nostalgias en el ánimo: “Fue para mí como si se me borraran de golpe/todas las letras y todas las palabras/ que mi padre me dicta/a través del polvo blanco que levantan los autos/al pasar”.

Las crónicas de El campo al fin de cuentas no es tan verde muestran un personaje y un recuerdo pasados por el cedazo del yo lírico de Gaviria: al mirar a los demás el poeta se representa a sí.

¿Cómo se conectan estas crónicas con sus poemas y sus películas?

“Estas crónicas son intentos de coleccionar recuerdos, anécdotas para sentir que me había pasado algo en la vida, que yo era algo. Si vos lees estas crónicas te das cuenta de una persona que está preocupada y busca la manera de narrar. Ahora, este libro tiene un valor más poético que narrativo. Más que el talento de alguien que narra se percibe en él la mirada poética sobre personajes y episodios. Por ejemplo, El vagón rojo y La lupa del fin del mundo son de alguna manera crónicas. En ese contexto aprendo a narrar, aprendo a hacer un cine de personajes antioqueños, de vida cotidiana antioqueña. Estas crónicas me ayudan a situarme: en la misma carretera que describo en estas crónicas filmo Los músicos”.

Estos textos son embriones de su cine...

“Sí. Son un intento de ser escritor. Son poemas en prosa. Los he vuelto a leer y encuentro que tienen mucha poesía”.

Leídos con la distancia del tiempo, ¿qué piensa de estos textos?

“Son los textos de un joven que está preguntándose por la forma de narrar. Hay un texto que se titula El transeúnte que saluda: se trata de un niño que mira la vida a través de las rejas de las casas de La Floresta. Uno de niño se hacía en el ante jardín y miraba. Tomé esa imagen para expresar mi deseo de saber qué pasaba en la ciudad. Trataba de ver si en mí había temas cinematográficos. Al publicar este libro me di cuenta de que mi autobiografía no tenía temas de cine. Con el paso del tiempo, los amigos que leyeron estos textos me dicen que filme una película sobre el tío Miguel”.

***

El transeúnte que saluda describe con prosa delicada la búsqueda del artista de temas. El niño de la reja rápido descubre las estrecheces de la identidad. Víctor Gaviria sintió el hastío del espectador de la propia vida y en un acto valiente salió de los terrenos conocidos para explorar las salvajes tierras entrevistas en los poemas de Ramírez y en las películas de José María Arzuaga. En consecuencia, El campo a fin de cuentas no es tan verde es una ruptura y un hallazgo en la trayectoria del cineasta más importante de la filmografía nacional.

Víctor, en su literatura usted se interesa por su interioridad mientras en su cine por el afuera...

“Exactamente, sí. Esa es la diferencia. Mis poemas son importantes para mí: son un pequeño diario de lo que he vivido. Dan cuenta de mi existencia como persona. Incluso, cuando leo mis poemas me acuerdo que estaba viviendo. Este libro hace parte de ello.

En un momento dado encontré dónde pasaban las cosas. Buscando cómo hacer un cine que tuviera importancia para alguien me encuentro trabajando con actores naturales. Fui por escalones: hice un mediometraje y luego otro y otro. Encuentro que es posible hacer un cine en el que el actor natural no solo actúa sino que también da información de universos ignorados. De alguna manera, esa búsqueda y ese miedo de no encontrar en mi propia vida algo qué contar hace que empiece a mirar la ciudad. Más que la vida de nosotros —una vida de clase media cómoda- lo interesante es lo que está afuera.

Cuando se me presenta la oportunidad de hacer Rodrigo D. No Futuro aparecen las voces de la ciudad que traen los actores naturales. Encuentro lo que estaba buscando...”.

Después de encontrar esos temas, ¿se acaba la escritura interior?

“No he vuelto a escribir prosa, la verdad. De vez en cuando escribo sobre cine. Me instalo en la negación de mi propia vida personal. Sigo escribiendo poesía y casi siempre trata sobre mis cosas, sobre mi vida. Tengo esa separación. Fíjate que El pelaíto que no duró nada fue el intento de hacer un guion. Después de Rodrigo D., aparece la opción de hacer otra película de barrio, pero desde el punto de vista de los dos hermanitos que retratan el mundo del barrio de manera tan directa. Empiezo a ser un cineasta de ciudad.

Y yo me pongo ahí. No creas que cuando hice La vendedora de rosas no estoy ahí. Estoy ahí, leyendo la poesía de los relatos de los actores. Conversando con los actores me siento en momentos de gran poesía que me exaltan y emocionan. Incluso, haciendo La mujer del animal —una película tan áspera y tan violenta—tuve muchos momentos en que sentí que estaba cerca de la poesía. En el trabajo del guion había mucha poesía”.

***

Hay dos poemas de Víctor Gaviria en los que la realidad cruda del lumpen se fisura para dejar colar las hilachas de luz de la poesía. Uno de ellos recrea una charla risueña con un grupo de adolescentes. La risa hermana al poeta con la gallada, suspende por unos minutos las divisiones de clase: “Cuando converso con los/ muchachos de los barrios,/ que hablan hasta por los codos, como verdaderos/aparecidos,/ ellos hablan a veces de/ “la plata”, en general, como si hubiera un lugar,/ un cajón o una pieza encerrada, en donde está entera/“la plata”(...) “Alguien tiene ‘la plata’’’, y esta creencia/ los hace reír de placer infantil,/y a mí también, contagiado de optimismo”.

El sortilegio pronto se rompe y la crudeza se impone al poeta caer en la cuenta del abismo entre él y ellos: “Pero los ladrones de los barrios, que son los muchachos/ que se ríen,/de pronto están pálidos y serios,/ de pronto están temblorosos y excitados,/ porque ellos buscan con fervor “la plata”/ ellos rasgan, aplastan y ahorcan”.

El segundo poema es más breve y en él el poeta se transforma en el ladrón. “Salí del teatro y vi a alguien/dentro de mi carro,/ buscando algo con necesidad, con verdadera/ furia... Pensé que era mi hermano, o mi amigo/que había abierto la puerta con la llave,/ pensé que era yo mismo que me había/extraviado en la acera”.

Ambos textos destilan la empatía de saberse próximo a los otros. No hay rastro de condescendencia ni vestigio de oportunismo. Víctor Gaviria expande el yo lírico del lector, del espectador de sus películas.

***

“Este es el libro de alguien que tocó la puerta de la literatura. Que tal vez no pasó de la puerta pero al menos la tocó”. Un par de profesores se acerca a la mesa de la entrevista y le cuenta a Víctor Gaviria de la donación de un archivo a la Universidad Nacional, sede Medellín. Él se emociona y habla de la cantidad de películas que saldrá de esos rollos. La ciudad no se toma un respiro y los narradores —verdaderos habitantes de la noche— tampoco se detienen .