La idea era hacerlo todo lo más parecido posible a cómo lo hizo su abuelo. Era marzo de 2012 y la actriz y directora Adriana Romero estaba a la cabeza del montaje de Edipo Rey, una de las decenas de obras que Bernardo Romero Lozano adaptó y dirigió para radioteatro en una vida atravesada por ese arte.

58 años separaban el montaje del abuelo y el de la nieta. La versión del director y actor nacido en Buga es considerada como un “hito en la historia del radio teatro del país”, dice Adriana, la suya era entonces un homenaje en el que la Radio Nacional de Colombia la invitó a participar.

En 1954, un estudio radial no fue suficiente para la idea que se desplegaba en la mente del director. Sus ambiciones llegaron al escenario del Teatro Colón de la capital y allí reunió a la Orquesta Sinfónica de Colombia dirigida por el maestro Rino Maione, dos coros y más de una docena de actores en escena, incluyendo a Gabriel Vanegas, quien creaba los efectos diegéticos de la obra (sonidos propios de la narración como tocar una puerta, por ejemplo) con una caja de sonido. La elaborada coreografía dramatúrgica se transmitió en vivo por la Radiodifusora Nacional de Colombia el 1 de febrero del 54.

“Hay un antes y un después con esta obra”, expresa Adriana, y por eso fue el radioteatro elegido para mirar hacia atrás. Adriana reunió en ese momento a 40 artistas, entre ellos a los actores Fabio Camero y Flor Vargas, quienes participaron en el elenco original de Romero Lozano. Sumó fuerzas con Gabriel Vanegas, quien además regresó a la caja de sonidos. La música corrió por cuenta del Ensamble y Coro de Cámara de la Fundación Universitario Juan N. Corpas.

Un momento dorado

Adriana no alcanzó a conocer en vida a ese hombre proveniente de una familia muy católica y humilde, pero lo ha investigado de cerca. “Era un hombre singular porque era adelantado a su tiempo”, dice ella. Bernardo tenía una fijación por conocer qué sucedía con el teatro en Europa y Colombia no podía quedarse atrás.

Fue él “quien trajo el radioteatro a la radio pública”, cuenta el director de Señal Memoria, Jaime Silva. Romero Lozano arrancó a trabajar en adaptaciones de clásicos y obras teatrales extranjeras para la Radiodifusora Nacional desde los 50. “Lo que siempre buscaba era cómo llevar cultura a un país que intuía con mucha gana de conocimiento y sin mucha oportunidad”, añade Adriana.

Era un director exigente, es parte de su legado y de una “ética de trabajo”, que le quedó a Adriana en la cabeza. Grababan todos juntos, usualmente en un mismo estudio o en auditorios con audiencia en vivo. Todo debía salir pulido, preciso. 1, 2, 3 y ¡al aire!

Hubo otras figuras: la audiencia escuchó Derrumbe en la Estación Norte dirigida y adaptada por Gonzalo Vera Quintana o Proceso de Familia adaptada por Víctor Muñoz Valencia y El Emisario que versionó Humberto Martínez Salcedo.

La programación se robustecía y a la par se sumaron otro tipo de propuestas, a los radioteatros les siguieron las radionovelas a finales de los 50. En sus comienzos tenían fines educativos, explica Silva, y muchas de ellas estaban guiadas por temas relacionados con los próceres de la independencia. La radionovela era serial y se componía de diferentes capítulos, a diferencia de su predecesor.

El radioteatro se siguió desarrollando hasta mediados de la década de 1960, “cuando empezó su declive” y comenzó a ser reemplazada por ese nuevo formato, pregrabado y que incorporaba recursos técnicos sonoros más elaborados, explica el director de Señal Memoria. Kalimán, tan popular por regresar a las frecuencias de Radio Nacional en 2021, fue una de esas.

En esa época, además, otro jugador entró a la escena. La televisión llegó en 1954 a Colombia, “pero es en los 70 que encuentra todo su esplendor y empieza a dejar de lado a la radio”, apunta Silva.

El radioteatro –al igual que la radionovela– entró en hibernación mientras muchos de sus actores y directores migraron a las pantallas, eso incluyó a Romero Lozano. Cada vez más ojos se fijaban en la pantalla y menos oídos buscaban el contenido radial.

En tiempos difíciles

Con la excepción de la iniciativa de Adriana Romero, como una isla en la historia extensa del teatro en Colombia, poco se había regresado a explorar el formato, hasta 2020.

A pesar de la angustia que generó para los artistas cerrar sus escenarios por cerca de un año, la coyuntura de salud desatada por la covid-19 propició la búsqueda de otros caminos. A la fuerza que han tomado los podcasts, se sumó el factor del confinamiento que pidió otra forma de entretenimiento además de los audiovisuales. Brotes de iniciativas inclinadas por el formato radial saltaron a la luz. El radioteatro, un formato que hibernaba en Colombia, estaba de vuelta.

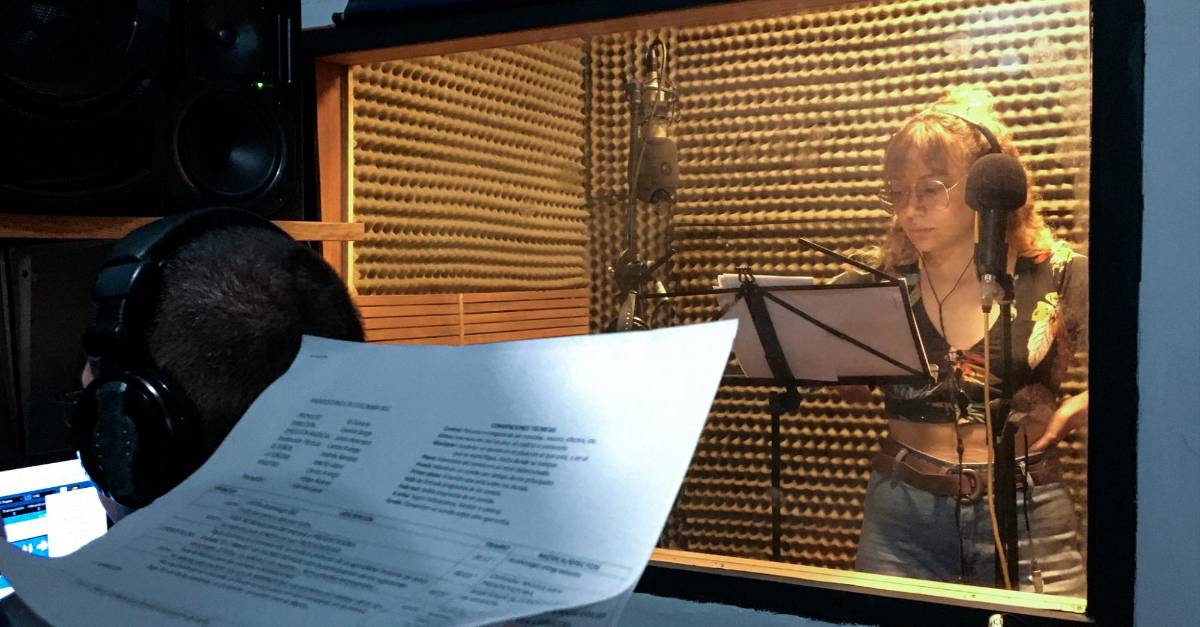

El 12 de abril de 2020, en Medellín, un grupo de actores decidió unirse para volver a explorar, así fuera a lo lejos, las posibilidades que brindaba la interpretación de teatro solamente con la voz. Su proyecto tomó el nombre de Radio Escénica de Colombia y a la distancia se propuso montar una obra en la que querían reflexionar acerca de las angustias que despertaba un encierro y, a la vez, querían hacer “una suerte de homenaje a los maestros del teatro en Colombia pero desde el lenguaje radiofónico”, cuenta el actor Felipe Álvarez, director general de esa compañía.

Su primer acercamiento fue Una Extraña Visita, adaptación de la obra Un Extraño Jinete de Michel de Ghelderode que gira en torno al encierro y la incertidumbre frente al momento en el que aparezca la muerte.

16 actores conformaron el elenco, bajo la dirección de Carlos Gabriel Arango, magíster en creación y estudios audiovisuales de la Universidad de Antioquia y docente tanto en la U. de A. como en la Bolivariana. El radioteatro es, dice él, “cuando el teatro se convierte en sonido”. A eso se le añaden componentes dramáticos para que esos sonidos ensamblen una historia interesante: se piensa en la trama, los personajes, puntos de giro, transiciones y una estructura narrativa que genere conexión con el escucha. “Hay que construir lo que no se puede ver con sonidos”.

Aplicaron a una beca de creación de la Secretaría de Cultura y la ganaron con este proyecto. Todo fue a distancia, “lo que hacíamos era mandarle a los actores una especie de kit de grabación”, cuenta Álvarez, así podían acercarse, un poco más, a conseguir la misma calidad sonora en diferentes espacios. En el “kit” iba un micrófono y una tarjeta de sonido, con instrucciones previas frente a cómo instalarla en su computador y si no se lograba, estaba el celular.

Cada quien grababa donde podía, se encerraba en un clóset, se cubría con una sábana, pero incluso si se colaban sonidos de la casa o de la calle, “se asumía como parte expresiva de la obra”, añade Arango, de usar las dificultades como virtudes.

En un año han sacado adelante cuatro producciones, algunas disponibles en Spreaker y la más reciente, El Analista, en Spotify. Tomaron la decisión de permitir que las obras sean de libre acceso para quien quiera oír. “Es importante entender que el arte no debe ser exclusivo de quien pueda pagar una boleta o no, sobre todo en el momento en el que estamos”, dice Álvarez. Además, “el arte siempre ha estado ahí para salvarnos de los hastíos de la sociedad y el teatro sobrevive a pesar de todo. Ha sobrevivido a guerras, a pandemias e incluso al mismo teatro. Queremos llegar a donde pocas veces hay programación de eventos artísticos”.

Están organizando la primera edición del Festival Internacional Radioescénico (Fire), que esperan desarrollar a mediados de año. La convocatoria para elegir las obras participantes recibió propuestas de grupos de España, Argentina y México.

Paralelos y retos

Como ese, han surgido otros impulsos. Adriana Romero regresó a un proyecto en torno al audio durante el 2020. Se trató de Radio Paz, 18 episodios que, a través de historias de vida y a manera de radionovela, buscaban hacer pedagogía sobre la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia. Se transmitieron en marzo por las emisoras que pertenecen al sistema de RTVC y que ahora están disponibles en su página web.

Y ahí viene ese otro aprendizaje que para ella ha sido vital, que además de lograr generar una historia que atrapara era “lograr traducir todo el tema del conflicto de este país, que es tan diverso, tan grande y tan diverso, en una radionovela, ¿cómo hacerlo?”.

A pesar de que el primer instinto de los actores fue pensar en un aspecto técnico, como empezar a trabajar los acentos de las diferentes regiones, la decisión como grupo fue no trabajar desde lo técnico, sino desde una perspectiva formal: ¿qué queremos comunicar? “El objetivo es que la gente logre entender este conflicto para entender cómo se trasciende a él, añadió la actriz.

Los actores dejaron de lado el acento o la dicción, en un primer momento, “lo más importante era que, desde la emoción de interpretar a una persona como un líder social asesinado, por ejemplo, el público se pudiera conectar, independientemente de si el acento era perfecto o no”.

Un híbrido

El Teatro Libre y el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo en Bogotá coordinaron otro proyecto que brotó en la época confinada. Lo nombraron Escenario radial, obras en formato radiofónico pero transmitidas en video. Patricia Jaramillo del Teatro Libre llevó La mandrágora de Maquiavelo, El Camino Real de Antón Chéjov, Relaciones Peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos y El Inspector de Nikolái Gogol al lenguaje radiofónico y se estrenaron en marzo, divididas por capítulos, cada semana en la página web del Julio Mario Santodomingo. La más reciente producción del teatro fue Hamlet de William Shakespeare, que adaptó su protagonista Diego Barragán. Trabajó aproximadamente tres meses en una traducción de Shakespeare que no fuera demasiado enredada y con la que el público pudiera conectarse sin problemas.

Tanto la adaptación del estudio como de su contenido se tuvo que ir puliendo de lejos, “concentrándonos en cómo hacer aparecer a los personajes sin el peso de vestuario, luz, escenografía. Todo eso queda por fuera, queda lo importante que es el texto”, cuenta el actor.

La corporalidad no se olvida del todo, pero para Barragán, el valor agregado está en las posibilidades que brinda la voz. “La palabra, la voz que expresa, se vuelve protagonista. Sirve para acariciar, para golpear, herir. La voz le da al público la posibilidad de tener sensaciones e imágenes y le dice al espectador algo más allá de las mismas palabras”. Y es esa la que despertó de nuevo esa curiosidad por ese formato que se creía adormilado y arrumado. No lo está y la voz le da vida, se cuela entre ideas que brotan ante las condiciones más adversas.

200.000

documentos de los que guarda Señal Memoria son archivos sonoros.