Ojo Clínico, una aproximación a la fotografía médica en Colombia es una puerta al pasado, a una cara poco conocida de este país. Es una investigación que se concentra en mostrar cómo este tipo de imágenes, que tienden un puente entre la ciencia y el arte, determinaron ciertas transformaciones —formales y conceptuales— en la práctica fotográfica en el país.

Todo empezó con Lección de Anatomía 1, una fotografía de 1892, tomada por el antioqueño Horacio Marino Rodríguez Márquez. María Fernanda Mora del Río, artista plástica y visual, se la encontró mientras hacía un trabajo para la maestría en Historia que cursaba entonces, y le llamó tanto la atención que terminó haciendo la tesis sobre esa fotografía.

“Para mí fue muy interesante ver una imagen de ese tipo hecha en Colombia en esa época, cuando la fotografía seguía siendo algo reciente. Obviamente como historiadora del arte a mí lo que más me impactó y lo primero que pensé cuando la vi fue en la pintura de Rembrandt”, dice María Fernanda.

La pintura de Rembrandt que le vino a la mente fue La lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp, un cuadro pintado en 1632. Ambas imágenes retratan lo mismo en dos momentos y con dos técnicas distintas. Pero hay algo del arte de la pintura que se conserva en la foto, un cierto esfuerzo por embellecer o por lo menos por restarle a lo grotesco de la escena que inmortalizó Rodríguez de unos estudiantes de medicina disecando un cadáver en el cementerio San Lorenzo de Medellín hace más de un siglo.

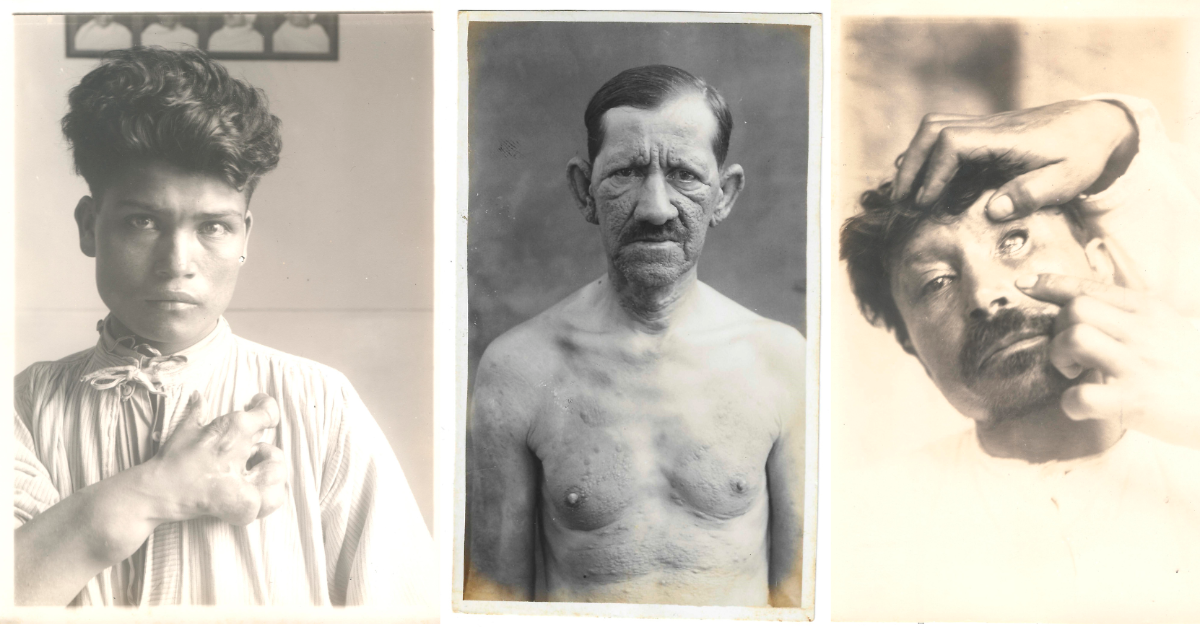

Esa fue la imagen que destapó la curiosidad, las otras vinieron después, cuando María Fernanda se puso en la tarea de revisar y compilar imágenes de varias fuentes, entre las que se cuentan el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, los Álbumes de Patología Exótica del Museo Ricardo Rueda González de la Academia Nacional de Medicina, los archivos del Museo Médico de la Lepra del Sanatorio de Agua de Dios, entre otros. Lo hizo concentrándose en un período de tiempo que se extiende entre 1860 y 1940.

“Estas imágenes se valen de la pintura y hacen uso de diferentes recursos compositivos plásticos, estas puestas en escena son un retrato de las diferencias sociales de la época entre médicos y especímenes de estudio. Pero su razón de ser es tejer una relación entre el discurso científico europeo que sentaba las bases de la medicina moderna y la función del arte como estrategia comunicativa que atenuaba las prácticas del conocimiento científico. En estas fotografías se exalta la labor heroica de los médicos en un momento donde la religión imperaba sobre la razón”, escribió María Fernanda.

Ahora, ante cualquier sintomatología se consulta en internet y eso es posible —aunque no sea muy recomendable—, en parte, gracias a este tipo de imágenes. La fotografía médica sirvió para documentar a los pacientes, las patologías, la evolución de los padecimientos.

“En el texto La invención de la histeria: Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière, Georges Didi-Huberman hace un análisis de la relación entre fotografía y psiquiatría. El autor menciona la relevancia de la práctica fotográfica en la investigación psiquiátrica y señala cómo el proceso documental se convierte en la piedra angular del muestreo científico y la categorización de la enfermedad mental por medio del síntoma”, escribió María Fernanda para dar cuenta de la importancia de la fotografía en la medicina.

La imagen fija era fundamental para ir y volver, estudiar, compartir y comparar. Aunque un archivo como este, a los ojos de hoy, contiene aún más información, pues da cuenta de la realidad social de la época, los procedimientos y padecimientos, la construcción de las imágenes, atravesadas siempre con discursos, a quienes se retrataba, dónde, cómo y quienes lo hacían. El archivo dice cosas distintas, depende de quién lo mire y lo interpele.

Por eso el libro es como una puerta, a través de él se ingresa a esa época pasada de la que todavía queda tanto por conocer y que se puede mirar desde tantos lugares tan distintos, la curiosidad, el arte, la sociología, la historia, la medicina, en fin.

“La idea es con este primer paso es poder rastrear más cosas, encontrar más. Falta investigar los santanderes, la costa, el sur del país. Es un trabajo monumental y la idea es no hacerlo solo yo, sino que esto es precisamente una invitación a la gente para redescubrir estos archivos, porque es necesario. La memoria fotográfica nos muestra más cosas de la historia y nos ayuda a comprender”, dice María Fernanda.

A futuro, la idea de María Fernanda es hacer una versión impresa del libro, más extensa, con muchas más imágenes, hacer también una exposición y sobre todo seguir revisando y compilando archivos sobre enfermedades, enfermos, patologías, médicos que fueron también fotógrafos y en parte artistas, pacientes que quedaron inmortalizados por su padecimiento, y todo lo que tenga que ver con la fotografía médica en el país.

“La historia de la fotografía en Colombia está aún inconclusa, pues muchos archivos han desaparecido o se encuentran en colecciones privadas de difícil acceso. Por tal razón, es complejo precisar quiénes fueron pioneros en algunas ramas de la fotografía nacional y cómo en muchos hechos históricos, seguramente, se han omitido nombres a causa de este desconocimiento”, escribió María Fernanda.

Por ahora todo apunta a qué el autor de las que se presumen fueron las primeras fotografías médicas realizadas en el país, de un hombre con un tumor en 1860, fue el fotógrafo antioqueño Apolinar Uribe, un hombre del que poco se sabe.

Si quiere saber más, puede consultar el libro por aquí. Es de descarga gratuita, pues la investigación fue financiada por La Beca de Curaduría Histórica y de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.