El polígrafo, comúnmente conocido como “detector de mentiras”, está de moda en Colombia luego del escándalo que involucra a funcionarios del Palacio de Nariño que, al parecer, cometieron una extralimitación de autoridad con el uso de ese aparato.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron sendas investigaciones contra Laura Sarabia, la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, y varios policías asignados a la Jefatura de Protección Presidencial, por un interrogatorio en contra de la niñera de Sarabia, Marelbys Meza.

La funcionaria la acusó de haberle robado plata y la empleada doméstica fue sometida al polígrafo en un sótano anexo al Palacio, a principios de este año.

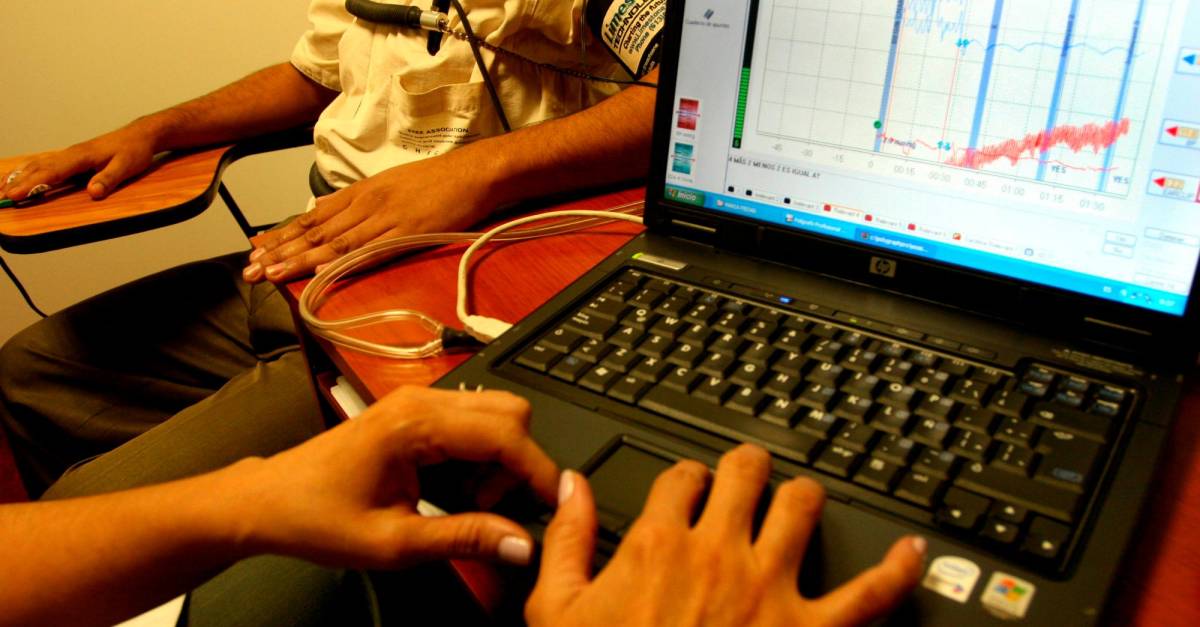

Al margen de las cuestiones políticas, salta la pregunta de qué tan eficaz es un polígrafo para esclarecer un hecho. Se trata de un instrumento de medición inventado en la primera década del siglo XX, que por medio de electrodos y otros sensores adheridos al cuerpo del entrevistado, mide sus respuestas fisiológicas a una serie de preguntas.

El polígrafo, por ejemplo, registra variaciones en el pulso cardiaco y el ritmo respiratorio y, de acuerdo con una tabla de estándares preestablecida, el operador del aparato determina si hay una respuesta anormal, es decir, una posible mentira.

Múltiples asociaciones científicas han demeritado los resultados del polígrafo, pues se ha comprobado que hay personas que pueden “engañarlo” o que simplemente sus reacciones pueden malinterpretarse, dado el estrés normal que produce un interrogatorio.

Es debido a esto que las pruebas de polígrafo no sirven como evidencia en un proceso judicial. En una entrevista reciente para EL COLOMBIANO, el abogado penalista Francisco Bernate señaló que “la prueba del polígrafo se hace mucho en empresas privadas para procesos de selección y, digamos, en ese ámbito es válido su uso. Sin embargo, en el ámbito judicial este tipo de mecanismos está descartado hace mucho tiempo, porque aplicarla no es prueba de que la persona esté mintiendo o diciendo la verdad”.

Pese a esto, los detectores de mentira siguen siendo de uso común en las agencias de seguridad. En Colombia, por ejemplo, lo emplean con frecuencia la Dirección Nacional de Inteligencia, los batallones de Inteligencia Militar y las secciones de Inteligencia de la Policía (Dipol y Sipol).

“Todos los miembros de mi unidad tenemos que pasar por el polígrafo mínimo una vez al mes”, le contó a este diario un suboficial del Ejército, asignado al Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales.

De acuerdo con la fuente, los servicios de Contrainteligencia lo usan como mecanismo para establecer si existen deslealtades en la organización, como fugas de información o desobediencias.

“No hay certeza absoluta con las respuestas, pero al menos se puede obtener un indicio para investigar más a fondo sobre determinada pregunta”, aclaró el suboficial.

En varios casos, los polígrafos son adquiridos con presupuesto de las agencias internacionales que apoyan a los servicios de seguridad en Colombia, como el Departamento de Justicia de EE. UU., la CIA y la Embajada del Reino Unido.