Por: Ivanna Valentina Lezcano Rosado

Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo

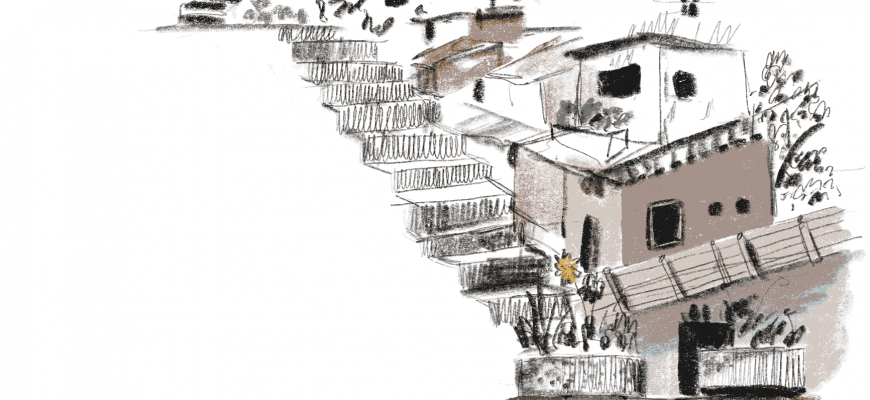

Crecí en el barrio La Sierra de Medellín, rodeada de casas pintadas con colores que parecían un reflejo de la vida alegre del lugar. Para mí, todo era luz y sonidos familiares: el vendedor de aguacates gritando desde su carreta, los niños jugando a la pelota en las calles empinadas, y los vecinos saludándose como si el peligro no existiera. Pero conforme fui creciendo, empecé a notar que esos colores tan vivos también escondían sombras y que las risas podían apagarse rápidamente cuando el barrio “se ponía caliente”.

Solía ir a casa de mi tía y mi prima con frecuencia. Les ayudaba en lo que podía y, a veces, me quedaba más de la cuenta, conversando o simplemente pasando el rato. Pero había días en los que mi mamá me decía que mejor no saliera, que las cosas estaban tensas. “Se está poniendo caliente”, decían en el barrio, era una forma de avisarnos que algo malo estaba por pasar. Al principio no lo entendía, pero ya con 15 años, sé que esas palabras significan peligro, y que el barrio no siempre es el lugar seguro que aparenta.

Un día, como de costumbre, bajé las largas escaleras que conectan mi casa con la de mi prima. Pasé por mi antigua escuela y me detuve un momento, recordando cómo era mi vida cuando no tenía que preocuparme por nada más que mis tareas. El sonido del vendedor de aguacates me sacó de mis pensamientos, y como siempre, me acerqué a su carreta.

—¿Cómo estás, niña? Hace días no te veía por aquí —me saludó con su sonrisa habitual, mientras seleccionaba los aguacates más frescos.

—Bien, todo bien —le respondí, intentando mantener la conversación ligera.

—Me alegra. Pero oye, ten cuidado. Las cosas están cambiando en el barrio. Hay gente mala por aquí, y no me refiero solo a los de siempre. Algunos juegan con la vida de las chicas jóvenes, les quitan la imaginación, les roban la alegría. Y tú eres muy joven para que te pase eso.

Ilustración: Manuela Correa Uribe

No supe qué responderle. Me sentí incómoda, como si de pronto me hubieran arrancado la tranquilidad. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero viniendo de él, un hombre que siempre había estado ahí, de pie en su esquina con su carreta, me hizo darme cuenta de que algo realmente malo estaba ocurriendo.

Apresuré el paso hasta la casa de mi prima. Cuando llegué, mi tía me recibió con una mirada preocupada. Sin darme explicaciones, me dijo que me fuera de inmediato. Antes de que pudiera preguntarle por qué, me mostró la foto: un hombre tirado en el suelo, muerto, con un cartel encima que decía “sapo”. Mi corazón se detuvo por un segundo. Había escuchado de estos casos antes, pero nunca me había tocado tan de cerca.

Recordé esas veces en las que mi madre me llamaba con urgencia, diciéndome que no saliera porque “algo iba a pasar”. Ahora entendía perfectamente lo que quería decir. El peligro no era una historia lejana, estaba ahí, en las calles que creía conocer, en las esquinas donde antes jugaba con mis amigos.

Mientras volvía a casa, las palabras del vendedor de aguacates resonaban en mi cabeza. “Les quitan la imaginación, les roban la alegría”. Mi barrio, el que una vez me pareció un refugio lleno de colores brillantes, se desvanecía poco a poco. Los días ya no eran tan simples. Ahora, cada paso que daba en esas calles tenía que ser calculado. El peligro era real, y lo sabía.

Esa noche, al llegar a casa, pensé seriamente en no ir al colegio. Los colores de las casas del barrio seguían ahí, pero su brillo había perdido el sentido. La Sierra, mi hogar, se estaba poniendo caliente, y sabía que no podía bajar la guardia. En este barrio, la esperanza es lo primero que se pierde, y yo no estaba dispuesta a dejarla ir.