Maria Antonia Quintero Arango.

Comunicación Social y Periodismo

Universidad Pontificia Bolivariana

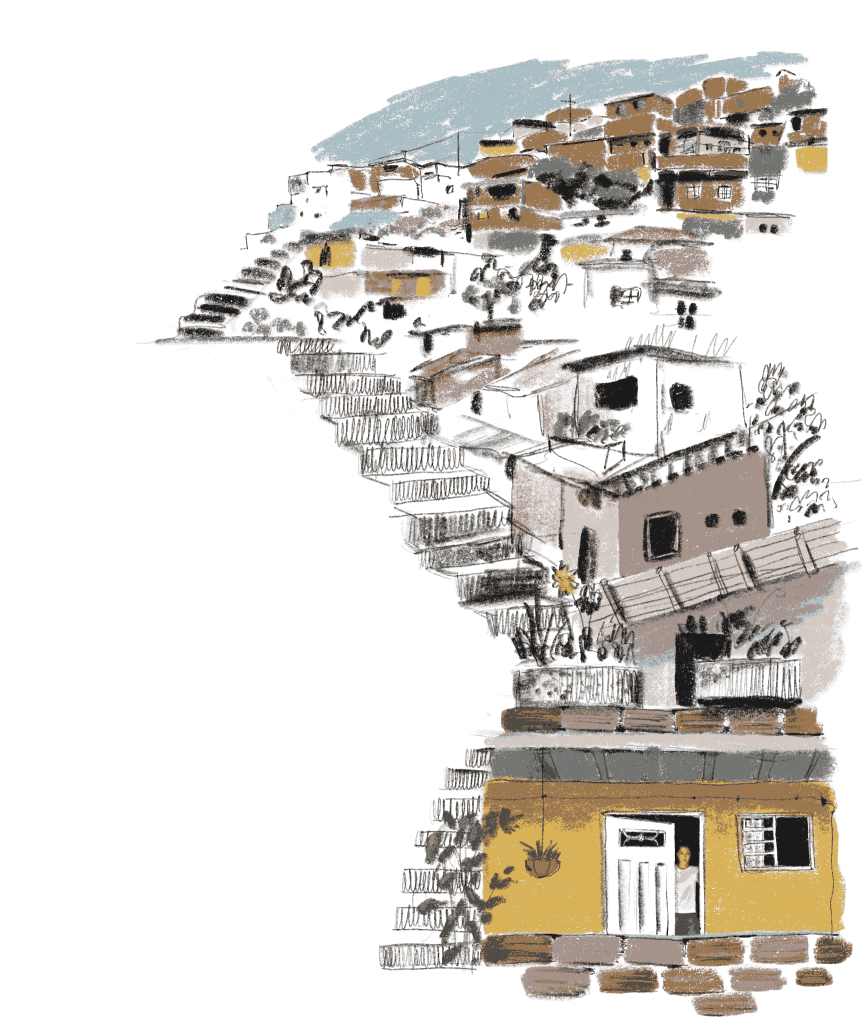

Ser periodista me ha permitido pisar las calles nuevamente, conectándome con lo que allí sucede por medio de relatos reales que cuentan otras voces y narran otros ojos. Sin embargo, este romanticismo no es propio de cada paso. Los viernes a la una de la tarde salgo a esperar el bus integrado que me acerca a la estación de metro; una vez en el paradero, las piernas me comienzan a temblar como un llamado a la paciencia para que me acompañe en la incertidumbre de la espera: al parecer su reloj funciona distinto al mío porque su llegada al paradero puede ser cada diez minutos o cada media hora. Los días en que no llega, decido emprender el camino sin ayuda de su motor.

Mis zapatos reemplazan el caucho de las llantas y el sudor que rueda por mi frente hace las veces de gasolina. Olvidar el paradero de bus y desistir de la paciencia, implica despojarse del escudo de metal que me aleja del humo de cigarrillo de las zonas de fumadores sobre la acera, de los cuerpos que duermen sobre cartón cubiertos con telas agujereadas, de heces tostadas por el sol, comentarios sexuales no solicitados, de cruces peatonales que parecen ser invisibles a los ojos de los carros, pavimento reventado por raíces que quieren retomar una existencia por fuera barreras grises. El escudo me protege de las realidades y me permite completar un recorrido sin mirarlo. Sin atención.

Son 1,9 km incómodos. Pero qué es incomodarse cuando aún hay energía joven que puede caminarlos, cuando aún hay un cuerpo funcional que aguanta el esfuerzo. ¿Qué son veinticinco minutos en las calles hostiles cuando aún me esperan 2 horas maravillosas en Prensa Escuela? Nada. Era un viernes 20 de septiembre, le escribí a mi compañero tallerista: “Santi, el bus hoy me traicionó del todo. Voy tarde” y él, como es característico, me respondió “tranquila, yo me encargo mientras llegas”; emprendí mi camino en la jungla de autos sin paciencia y malos olores.

Me hice pequeña. Me camuflé entre el humo de los buses y camiones. Cubrí mis oídos con cada moto que dejaba un eco después del viento. Di pasos más grandes para esquivar manchas de extraña procedencia. Jugué a la cuerda floja en aceras angostas que priorizan los vehículos y se olvidan de que en el mundo hay talleristas con ansias de llegar.

La ciudadanía se construye desde los actos más pequeños y los gestos más genuinos. El camino pesado y los sacrificios son solo una forma de narrar el trayecto “prensaescuelero”, el adjetivo que formulamos para todo lo que implique la experiencia de Prensa; pero en esos detalles también están los aportes complejos y profundos de Pérez, junto a las reflexiones sensibles de Mena; bien complementadas con las ocurrencias creativas de Clara y la capacidad que tiene Amapola de sacarnos una sonrisa a todos. Los ojos atentos de Juan Miguel, compartiendo puesto e interés con Anto López y, algunas sillas detrás, la genuina sonrisa de Samu que enmarca su conexión con el taller. Cuando el proyector se encendía, la mirada de Isa y Eli se iluminaba para seguir las letras de Patricia Nieto, apoyadas de las recomendaciones musicales de Michelle y las apreciaciones significativas de Rich. La mano de Emi siempre era la primera que se levantaba en momentos de participación, propiciando un espacio en el que todos podíamos interactuar. La empatía es una categoría compleja de adquirir, pero la dulzura de Cañas y Violet siempre las condujo a conectarse con relatos ajenos. Juan Sebastián y Anto Arias construyeron historias detalladas y cargadas de sentimientos que hizo que nuestro territorio fuera incluyente de todos los sentires con respecto a lo que sucede en el Valle de Aburrá.

El choque entre mi temperatura corporal y los 17 grados del aire acondicionado me hace saber que llegué. Pero el “¡Hola, Anto!”, en voces agudas cargadas de felicidad, me dice que estoy en el lugar indicado. No pensé que un salón me iba a permitir ver las calles como el espacio común que tengo con los chicos y chicas del grupo 2: el aula se vuelve un mundo cuando sus particulares historias llenan el taller de risas, sorpresas y nuevas formas de ver el mundo.