Antecedente

Durante las décadas de 1960-1980, Colombia abrazó el modelo de Promoción de Exportaciones, el cual complementaba a medio siglo de Sustitución de Importaciones. Mientras este último permitió que algunas pequeñas plantas manufactureras se consolidaran como empresas de talla nacional (locerías, cerveceras, cementeras, fabricantes de gaseosas, textileros, confeccionistas, marroquineros, etc.), el primero pretendió que el país redujera la dependencia de las exportaciones de café. Ello permitió que se consolidara el concepto de Exportaciones Menores -todas aquellas diferentes al café y a los hidrocarburos-. Gracias a este esfuerzo proteccionista, los floricultores, bananeros y confeccionistas, principalmente, salieron a los mercados internacionales.

La realidad actual

Pero, a partir de 1990 cambiamos el modelo: abrimos las puertas a la competencia externa y al capital internacional. ¿Cuál era el objetivo?: obligar a nuestras empresas a competir y atraer capitales para que se pueda modernizar el aparato productivo. Los cambios se han visto: la modernización de las comunicaciones y la sofisticación y ampliación de cobertura del comercio en grandes superficies y en la banca, principalmente.

Para consolidar la estrategia el país renuncia a liderar los proyectos de integración regional como la CAN, y se lanza a la apertura de mercados globales a través de la firma de TLC con países y bloques de Europa, Norteamérica y Asia.

Esta tabla, publicada por la revista Semana, muestra el tamaño de los mercados con los que firmamos Acuerdos Comerciales y el actual comportamiento de nuestro comercio exterior con ellos. El balance es claro: Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo nuestros principales mercados, luego los países latinoamericanos son un blanco interesante (25% de nuestras exportaciones van a socios de nuestro vecindario).Fuente: http://www.semana.com/economia/articulo/con-acelerador-fondo-tlc/346478-3

Sin embargo, lo que estas cifras no muestran es que después de 23 años de apertura y más de una década buscando TLC con países de diferentes regiones, nuestra oferta exportable no ha tenido los cambios esperados. Veamos aleatoriamente unos datos. Según el DANE en el primer semestre de 2012 67,2% de las exportaciones fueron mineras, especialmente hidrocarburos, productos manufacturados 16%, y alimentos poco más del 10%. Con respecto a 2011, dichas exportaciones aumentaron 10%, fundamentalmente por el crecimiento en las exportaciones de petróleo y otros productos mineros.

Ahora, si miramos por productos, encontramos que el aumento de las exportaciones de manufacturas, con respecto a 2011 se explica principalmente por el crecimiento en las ventas de ferroníquel y plástico en formas primarias y medios de transporte. O sea, además de que la industria manufacturera sigue siendo poco representativa en las exportaciones, sus pocos avances tienen que ver con productos de bajo nivel de complejidad tecnológica o ensamblajes.

De igual modo, si miramos la estructura de las exportaciones agropecuarias, veremos que café (33%), flores (22%) y bananos (11%) representan 2/3 partes de las ventas del sector en 2012.

Ahora, según ANIF, la desindustrialización que vive nuestro país no sólo se evidencia en las exportaciones. La relación entre Valor Agregado y PIB, según un estudio de Clavijo ha caído de 24% en la década de 1970 a cerca del 12% en la actualidad. La industria manufacturera aportaba 1/4 del empleo en la década de 1980 y ahora apenas alcanza el 13%.

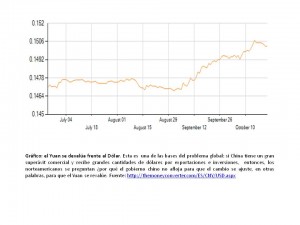

Esto, en concepto de los expertos, se puede explicar por el cierre del ciclo de la industria liviana de bajo nivel tecnológico (cervezas, gaseosas, calzado, confeccioines), lo que se tradujo en un auge del sector servicios. Pero también estarían haciéndose visibles los efectos de una típica “enfermedad holandesa” resultado de la expansión del sector minero energético. Esto último explicaría la revaluación de más de una década y el encarecimiento relativo de la mano de obra. Factores que juegan negativamente para el desarrollo de los demás sectores transables: manufacturero y agropecuario.

Conclusiones:

La estructura exportadora colombiana es la misma de la década de 1960 cuando el país instauró el modelo de promoción de exportaciones para reducir la dependencia del café y los hidrocarburos. El café sí redujo su participación, los caficultores, incluso, están viviendo su viacrucis, pero ahora dependemos de las exportaciones de petróleo y carbón. Ni el sector manufacturero, ni la agroindustria son las locomotoras exportadoras de este país.

Pero, el problema es más complejo si vemos, en general, la estructura del PIB del país: decrecimiento del valor agregado, reducción absoluta de la participación del sector manufacturero y relativo encarecimiento de la producción nacional, debido a la sobrevaloración de la moneda, fenómeno asociado al auge minero-energético.

SIn embargo, el país acelera la firma de TLC sin privilegiar la solución de los problemas internos que explican el éxito competitivo de los mercados emergentes y de los países industrializados: infraestructura de calidad, crecientes procesos de investigación, desarrollo e innovación, apalancados en un sistema educativo que forme profesionales emprendedores que promuevan transformaciones en procesos, productos y servicios.

Nuestra baja cobertura educativa, los problemas de subalimentación de, aún, significativos grupos de niños, y la poca inversión en innovación y desarrollo -lo que se evidencia en las pocas patentes que el país registra- son talanqueras concretas para un país que firma TLC con todo el mundo, con la expectativa de aumentar la participación en dichos mercados. Como lo hemos reiterado en artículos anteriores, no se necesita de Acuerdos Comerciales para exportar petróelo y carbón, estos productos tienen un mercado bastante libre a nivel global.