“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.” (Goebbels, tal vez)

Esta frase, atribuida -pero sin confirmar- al político nazi, me sirve de entradilla para reflexionar acerca de uno de los “lugares comunes” cuando de política económica se trata: el papel de la mipyme como motor del desarrollo venidero.

No hay campaña política ni proyecto académico que no ponga el foco en las micro, pequeñas y medianas empresas para argumentar estrategias que generen mayores niveles de bienestar a través del fomento a estas unidades económicas. Y este discurso se repite tan reiteradamente que hemos terminado por creerlo. ¿Por qué dudo de éste?

1. Las mipymes, una categoría inútil.

En la misma canasta estamos colocando empresas que tienen menos de 10 empleados con otras que tienen hasta 199. O sea, primero considero necesario llamar la atención sobre la inutilidad o, incluso, el sentido perverso de pensar en programas, proyectos o estrategias que sirvan tanto a las microempresas como a las medianas empresas. Si revisamos las diferencias de tamaño (en número de trabajadores, de activos o de ventas) nos daremos cuenta que los problemas de los que adolece la microempresa de lejos se diferencian de aquellos que tiene la mediana empresa e, incluso, muchas de las pequeñas (estas últimas entre 10 y 49 trabajadores).

En síntesis, para empezar, debemos diferenciar a la microempresa de la pyme; reconocer dos subgrupos con capacidades, retos e intereses diferentes. Incluso, las microempresas representan entre el 85 y el 90% de las organizaciones productivas en los diferentes países. De otro lado, la pyme equivale al 10-14%, mientras el resto del escenario lo ocupan las grandes empresas.

Por lo anterior, si asumieramos que el potencial de desarrollo de una economía no se encuentra en la gran empresa, sino en las unidades económicas más pequeñas, deberiamos empezar por diferenciarlas, reconociendo particularidades en la microempresa que no son parte de la realidad de la pequeña y menos de la mediana empresa. Esta separación es necesaria para establecer políticas de fomento con un mayor potencial de impacto.

2. El desarrollo económico no depende del tamaño de las empresas sino de las relaciones entre las mismas.

Hay tres categorías económicas que se deberían reflexionar: la economía en la base de la pirámide, las cadenas globales de valor y los clusters.

La economía en la base de la pirámide hace referencia a cerca de 2 mil millones de personas que viven con dos dólares o menos al día (en datos de Prahalad), a lo largo y ancho del planeta. Esta es la población de la economía informal, del rebusque y del subempleo (ver a Hernando de Soto). En gran medida su economía conecta frágil y marginalmente -o no conecta-, con los hilos de la economía formal e industrializada. Con esta premisa quiero señalar que lograr llevar a los informales a los circuitos económicos formales puede ser uno de los mayores motores para sacar a un país de la pobreza y el subdesarrollo.

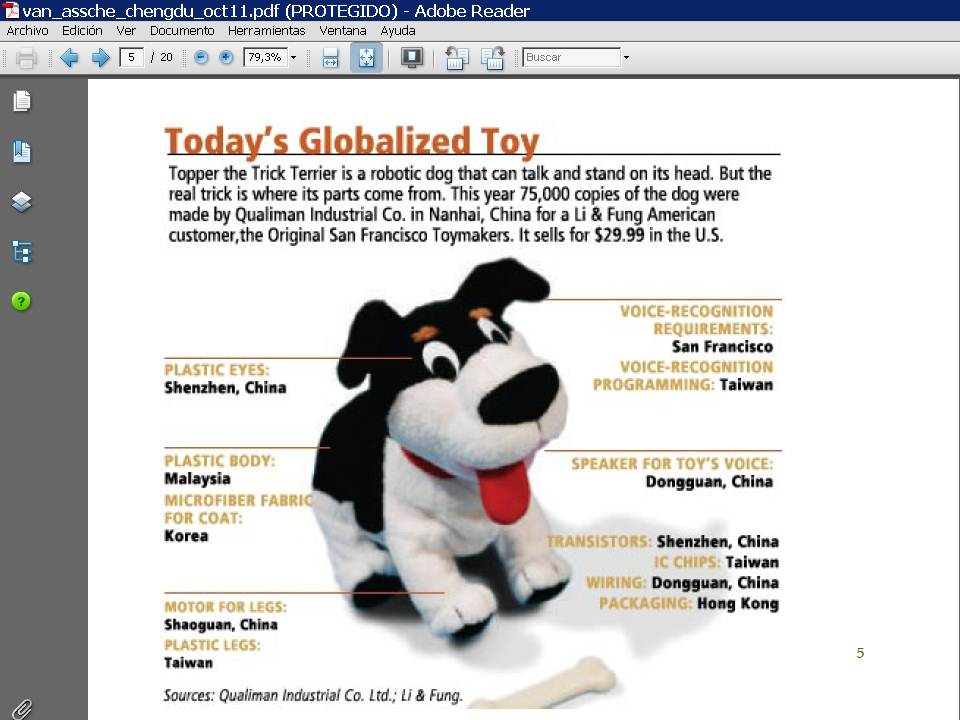

El fenómeno de la conexión interempresarial a nivel mundial se denomina Cadenas Globales de Valor. La evolución científica y tecnológica nos ha llevado a un nivel de especialización tan profundo, que hace que las empresas no hagan productos, sino tareas en una cadena interempresarial de producción. Cualquier bien manufacturado que conozcas está lleno de componentes hechos en diferentes fábricas, los cuales fueron ensamblados en México, Turquía o China, probablemente. Estas cadenas conectan a grandes empresas, con pequeñas y medianas. El factor de éxito consiste en ser portador de altos niveles de valor agregado en la cadena global.

Pero como se trata es de cadenas que se pueden desarrollar conscientemente, con una participación inteligente de las organizaciones productivas, entonces, existen los clusters. Estos son enlaces estratégicos de empresas en una cadena de valor aunada a organizaciones de soporte, como los bancos, las universidades y las entidades de fomente, todo con el fin de fortalecer el desarrollo de un territorio determinado.

Los clusters son una estrategia de fomento empresarial con fines territoriales. Es un camino que puede recorrer un país o regiones del mismo, para lograr el desarrollo social y económico, y en su dinámica y estructura pueden y deben participar microempresas y pymes, jalonadas por el potencial de las grandes empresas.

3. A modo de conclusión.

La mipyme no existe. Existen de un lado las microempresas y, del otro, pymes con una estructura organizacional más o menos elaborada. La microempresa hace parte, en gran medida, del submundo de la informalidad y del subempleo; mientras que la mipyme hace parte de la economía formal. Los programas de fomento deben entender estas diferencias y atender las empresas de acuerdo a sus realidades.

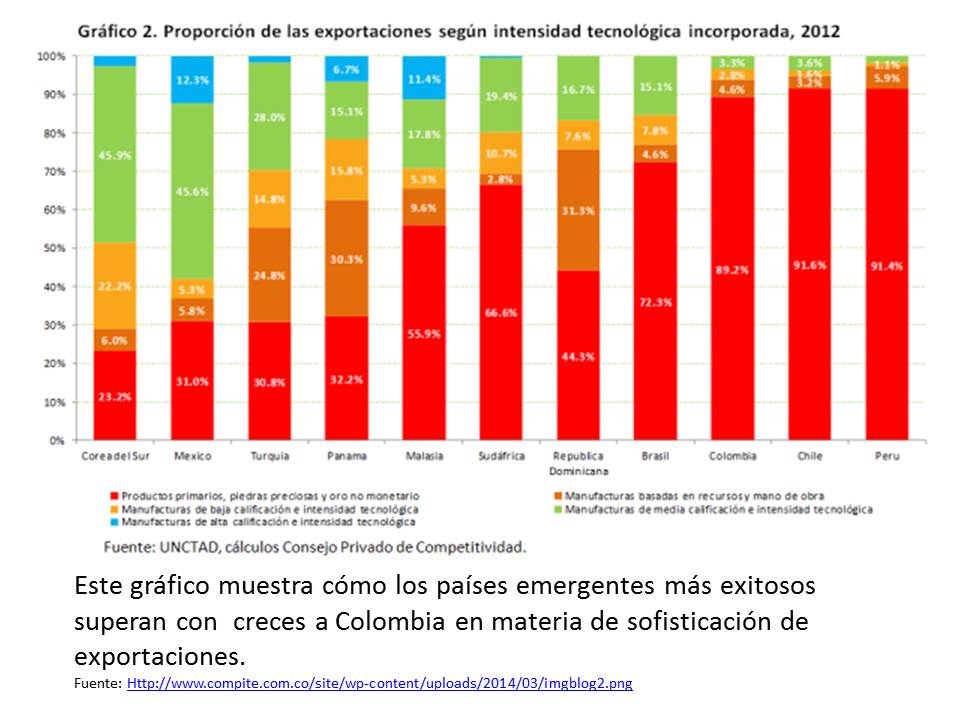

Pero, de otro lado, la superespecialización derivada de los desarrollos en ciencia y tecnología exige una integración interempresarial para alcanzar la competitividad, ya que, muchas empresas sólo se dedican a la labor de diseño y gestión de marca, mientras otras a la manufacturación o a la de distribucion y comercialización.

En síntesis, es necesario que se aprenda a visualizar la microempresa con sus retos, diferenciándola de la pyme. Pero, más importante aún es desarrollar estrategias de integración empresarial, tanto a nivel vertical (cadenas de valor) como horizontal (como los Prodes que desarrolla ACOPI), para impulsar procesos de transformación territorial y bienestar de sus habitantes.