En el año en que España vive el episodio más real de separatismo desde que se reinstauró la democracia en la década de 1970, también se conmemoran 100 años de la creación del, otrora, país más grande del mundo, el cual no alcanzó a vivir siquiera 75 años.

¿Por qué los países se dividen?

Yugoslavia, Etiopía o Checoeslovaquia fueron casos concretos de división de estados nacionales en el siglo XX. Pero hay otros fenómenos latentes en Bélgica, Italia, España, Canadá y en las naciones donde viven los kurdos.

Sin embargo, cada caso tiene su propia historia. Algunas secesiones se dieron cuando naciones existentes (con identidad cultural, económica e histórica) hacían parte de Estados más grandes donde se asfixiaba su identidad nacional. Probablemente esto explique la separación de la república Checa y Eslovaquia, o tal vez sea el caso de las naciones balcánicas que se habían organizado como Yugoslavia al desaparecer los grandes imperios al final de la primera guerra mundial; pero que se separaron después de un sangriento “divorcio”.

Geopolíticamente hablando, estas separaciones lograron cierta legitimidad internacional, la cual se fundamentó (o excusó) en la reconocida identidad nacional de los territorios que se separaron.

El aún inexplicable caso de la implosión de la URSS.

El caso de la Unión Soviética no es tan simple. Tal y como lo argumenté en un artículo que escribí hace varios años durante mis estudios en Argentina, la implosión de la URSS es compleja, ya que, si bien el país se conformaba por 15 repúblicas, de las cuales algunas tenían una clara identidad nacional (Estonia, Letonia, Lituania, por ejemplo), otras poseían una historia más compleja: una Ucrania culturamente dividida (un Occidente católico y ucraniano-parlante enfrentado a un Oriente ruso-parlante y ortodoxo) o las repúblicas del Cáucaso, creadas artificialmente por el gobierno bolchevique de Moscú en la primera mitad del siglo XX.

Tal vez pocos discuten por qué el partido comunista perdió el poder en ese enorme país o por qué todas naciones de la exURSS abandonaron el socialismo y transformaron sus sistemas, social, político y económico en democracias liberales y mercados capitalistas. Sin embargo, no es claro por qué un país conformado por territorios que por siglos estuvieron unidos, se desmoronó.

En este caso, mi hipótesis, -ver artículo- es que se dio una combinación de factores: nacionalismos en algunos casos -los bálticos, por ejemplo-, antipatía hacia las élites rusas que gobernaban en diferentes regiones de la URSS -las cuales pasaron a ser minorías étnicas en cada nuevo país- y la necesidad de élites locales de controlar sus mercados, incluído el político.

¿Por qué la complejidad del caso de Catalunya?

En otro estudio que hice hace varios años, -ver artículo- señalé la contradicción dialéctica que se presenta entre la globalización y la descentralización (o, incluso, separatismos). El caso de España cabe dentro de esta reflexión.

España es un país conformado por regiones autónomas, con una legendaria historia de unidad territorial -siglos-, a pesar de que en varias de aquellas se tiene una lengua propia. España es multicultural, eso no se discute. De hecho los vascos tienen una identidad cultural con significtivas diferencias con respecto a las demás regiones, cuyas lenguas tienen el mismo origen: son lenguas romances.

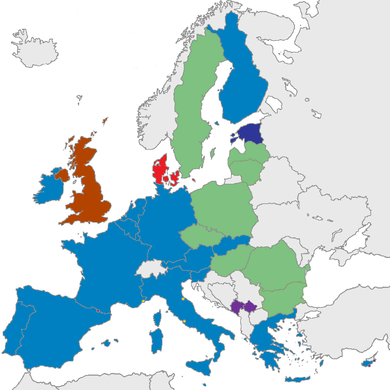

Pero, la otra categoría que marca la evolución del estado nacional en las últimas décadas es la globalización. Esta última genera un cambio en el ejercicio de la soberanía por parte de los estados. Para España este fenómeno es particularmente evidente en las últimas tres décadas desde que ingresó al bloque europeo, el cual se caracteriza por un proceso gradual de supranacionalidad por el cual la Unión Europea asume funciones que anteriormente ejercían los estados nacionales; como es el caso de la soberanía comercial, la monetaria y, en parte, la fiscal. O sea, los estados miembros de la Unión Europea renuncian a parte de sus funciones soberanas en favor del bloque.

Bajo este contexto es que se nace la pregunta ¿por qué se separan los catalanes? no tienen una historia de identidad nacional que les preceda, por lo menos durante siglos; tienen una fuerte interdependencia económica con las demás regiones de España y, además, quieren ser parte de la Unión Europea. O sea, ¿se separan de España para unirse a la Unión Europea y convertirse en socios de España?

Como se puede ver, no es fácil de entender este caso de separatismo. Sin embargo, a riesgo de reducir el tema, no se puede negar que en España se mantiene viva la discusión por la necesidad de ampliar la autonomía en el marco de un proceso histórico de descentralización del país.

La autonomía fiscal aparece en el orden del día de las relaciones entre Madrid y las regiones autonómicas de España. Este tema, que como todo proceso de descentralización es una manera de hacer más real la democracia en tanto se acercan las decisiones mayores al constituyente primario, también es un mecanismo para fortalecer la convivencia entre las élites centrales y las regionales.

La anterior explicación sirve para entender, al menos parcialmente, cómo el separatismo catalán en tan sólo unos años logró poner en jaque la soberanía española, algo que no alcanzaron los vascos -con una combinación de formas de lucha- a lo largo de décadas.

A modo de conclusión.

Los separatismos no tienen explicaciones unidimensionales. Son complejos. Cada caso tiene sus propias razones e historia. La identidad nacional (o al menos la identidad local) se combina con los interese de élites para argumentar un proceso separatista, a pesar de los costos que genera la incertidumbre del cambio.

Sin embargo, es evidente también que las democracias maduras tienden a ser descentralizadas como un mecanismo que hace más real la participación del ciudadadano en las decisiones que le son importantes.

Seguramente con la aplicación del artículo 155, el gobierno de Rajoy logrará detener, al menos temporalmente, este intento separatista. Pero las huellas que este proceso dejará en las presentes y futuras generaciones no sabemos que tan profundas serán. O sea, seguramente en el campo jurídico se socava la independencia, pero en el político “el fuego seguirá quemando el bosque.”

En consecuencia, ya sea por identidad nacional o por negociaciones de élites, el futuro de España está atado a una revisión de su constitución, particularmente en aquello que tiene que ver con las autonomías locales.

La globalización es compleja: los países se unen entre ellos -o al menos sus mercados- mientras sus hilos internos se descosen.