Hoy voy a explicar de una manera muy didáctica un tema que se ha venido manejando de una manera “simplista”, conllevando un desconocimiento del problema de la desindustrialización de la economía colombiana y una ola de pueriles ilusiones sobre lo que los TLC harán por nuestra economía. Continuar leyendo

No importa quien gane las próximas elecciones presidenciales en Colombia, cualquier propuesta que apueste por la continuación del actual modelo económico será un error. Para sustentar esta afirmación voy a apoyarme en dos premisas: i) los logros en términos de bienestar son precarios y ii) el aparato productivo es cada vez menos competitivo. Continuar leyendo

Giovanny Cardona Montoya

Marzo 31 de 2018.

El presente proceso electoral colombiano no sólo es importante por el momento histórico en el que se desarrolla -después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-, sino porque parece ser el proceso político más influenciado por las llamadas redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que las redes sociales son una manifestación de la denominada Sociedad del Conocimiento, la realidad es que su rol en los procesos electorales de diferentes latitudes (la colombiana no es la excepción), parece estar más vinculado al caos mediático y a la desinformación que a las dinámicas de una sociedad del siglo XXI.

Ahora, culpar a las redes sociales de la desinformación y la confusión de los electores es simplificar el fenómeno; hay un conjunto de factores que se entrelazan y que están debilitando a la frágil democracia colombiana.

1. ¿Cuál es el aporte de las encuestas?

Se ha vuelto lugar común oir a periodistas decir “los ciudadanos tienen derecho a la información“. Con ese estribillo los noticieros y los periódicos nos informan diariamente sobre conductores ebrios, maridos infieles, intimidades de personajes públicos y de muchos Juan Nadie -parodiando la clásica película de Capra-. Más que preguntarme si tenemos derecho, me surge la pregunta de si necesitamos estar informados acerca de tantos asuntos banales como aquellos que ocupan una gran franja de los noticieros.

Bueno, algo parecido me sucede con las encuestas electorales en la actualidad. Pero no me refiero a que sean banales, sino a la verdadera utilidad que pueden tener para los electores. De hecho, la primera pregunta que me hago, y no la voy a responder, es: ¿por qué cómo elector me es útil saber la preferencia de todos los demás ciudadanos? Si voy a votar por aquél que considero el mejor candidado ¿para qué me es útil conocer la intención de voto de los demás colombianos?

Pero bueno, por un minuto renuncio a mi pregunta y asumo que saber cómo van a votar los compatriotas, es un bien público. Ahora, en teoría, una encuesta es un instrumento fiable, riguroso, basado en la ciencia estadística, que permite predecir -con un pequeño márgen de error- el comportamiento que tendrá la población el dia de las elecciones, a partir de la consulta previa que se hace a una muestra representativa de ella.

Sin embargo, las encuestas pueden ser manipuladas: un encuestador interesado puede sesgar la muestra privilegiando electores de cierta ubicación geográfica, de algún estrato socio-económico, de cierto género, de cierto rango de edad, etc. O sea, para que una encuesta pueda cumplir su tarea de ser un bien público, sería necesario garantizar que las firmas encuestadoras y sus clientes tengan un genuino interés por saber la verdad, no por acomodarla. Entonces, me hago otra pregunta ¿la normatividad que regula las encuestas tiene suficiente rigor para que las encuestas den “luces” y no “tinieblas” a los electores?

Ahora, ya no se trata solamente de cuestionar las encuestas en sí mismas, sino lo que está sucediendo con ellas en los últimos años. La historia del Brexit, el referendo por la paz en Colombia y la elección de Donald Trump, son fenómenos que encendieron alarmas sobre la fiabilidad de las encuestas. Yo añadiría a ese fenómeno lo que está sucediendo en Colombia en el actual proceso electoral: en el transcurso de semanas -de pocas semanas, para ser más exactos-, se han dado cambios abruptos en la supuesta decisión de voto de los electores colombianos.

Este fenómeno puede tener dos explicaciones que se me ocurren: la primera, que se relaciona con las encuestas, es que éstas se hallan manipuladas intencionalmente; la segunda es que tenemos un elector inmaduro, sumamente manipulable por la información que ofrecen los medios de comunicación y las redes sociales.

Veamos la segunda hipótesis.

2. Información y desinformación en las redes sociales.

El artículo de hoy lo centramos en la llamada Sociedad del Conocimiento. Asumimos que la base de la producción de bienes y servicios ya no es la dotación de recursos, sino el conocimiento: el nuevo factor de producción. Y la base de este fenómeno es que ya podemos acceder a la información sin barreras. La información está ahí, 7/24, para todos -para casi todos, o sea, para las personas con una educación mínima y acceso a un computador en red o a un smart phone-. Incluso, ya no sólo podemos acceder a la información, sino que podemos ser autores, ser generadores de información para todo el planeta.

Pero en ese avance es que nace el debilitamiento de nuestra precaria democracia. Por las redes fluyen verdades pero también mentiras, muchas mentiras: mentiras piadosas, verdades a media y mentiras escritas con tinta de veneno de serpiente. Todo tipo de mentiras.

Tenemos tanta información de mala calidad (no confiable) que estamos en el peor de los mundos: antes el ignorante sabía que era ignorante, ahora cree tener la verdad revelada.

Pero las noticias falsas y la manipulación de datos en redes sociales no sólo es un tema de fanáticos o de algunos políticos malintencionados. Ya se sabe que estamos hablando de un gran negocio: todo indica que se han utilizado o creado empresas para manipular datos e información en redes para influir en el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Hoy hay certezas sobre Cambridge Analytica, de la cual se especula, también podría influir en las elecciones colombianas.

3. La educación puede, de manera efectiva, fortalecer la democracia.

El problema que venimos analizando parece estar centrado en las fuentes que generan la información: noticieros que se pelean el ranking y que responden a los intereses de las empresas que pautan y a sus accionistas; encuestas de dudosa fiabilidad y redes sociales llenas de información que se publica sin ningún filtro de calidad pero que al volverse viral deja de ser cuestionable: una mentira se repite tantas veces que muta en verdad.

Así que si las fuentes responden a intereses creados o no tienen filtros suficientes para dar fe de la veracidad de la información que se publica, entonces, la democracia sólo se podrá fortalecer si el elector madura en su pensamiento autónomo y crítico. Pero, para eso, necesitamos que los colombianos estudien.

Según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia menos del 50% de los bachilleres entran a la educación superior (técnica profesional, tecnológica o universitaria). Adicionalmente, de cada 10 estudiantes matriculados en la educación superior menos de la mitad se graduan. En aritmética simple, más o menos 25% de los bachilleres terminan una carrera. Ahora, si incluimos los jóvenes que entran al colegio y no se graduan de bachilleres, además de los niños que terminan la primaria y no ingresan a la secundaria, entonces el panorama se hace más desolador. Más grave aún, según el MEN, en Colombia tasa de analfabetismo (no saber leer y escribir) es 5,8% (casi 2 millones de habitantes).

Y aún no hablamos de la calidad de la educación, sólo reconocemos que el problema inicial es la falta de cobertura.

Reflexión final:

Qué hayan elecciones y participen candidatos no es suficiente para hablar de democracia (o democracia sólida si es que a la democracria se le puede gradar). No es democracia elegir a ciegas y hoy hay tanta falsa información que no sólo estamos ciegos, sino que nuestros lazarillos nos guían hacia el abismo mientras les aplaudimos.

Terminando este 2017 ya hay varios candidados que se lanzaron al agua de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Y cada uno hace su oferta, tiene sus adeptos pero también detractores. No los vamos a juzgar en este blog. Sin embargo, quiero decirles a todos ellos que el mejor presidente sería aquel que no gobernara con vista miope.

Particularmente en materia económica ha sido evidente la improvisación y la falta de visión en los gobiernos de este país. Este es un país que cuatrenio tras cuatrenio intenta reinventarse con un proyecto improvisado sin ambiciones de largo plazo. Las evidencias más claras son las reformas fiscales -no hay presidente que no deje su huella de impuestos-, o los ministerios, especialmente de agricultura y educación, cuyas cabezas son moneda de cambio en cada crisis política.

Sin querer ser simplistas, y sin desconocer que la coyuntura siempre será un reto para cualquier gobernante, este país tiene tareas pendientes que, mientras no se enfrenten, nos mantendrán en el subdesarrollo. Necesitamos fortalecer las políticas de Estado y dejar de depender de componendas politiqueras de corto plazo.

Aquí destaco tres retos de largo plazo que si algún presidente enfrentara dejaría una huella imborrable:

1. Educación. Los esfuerzos que se han hecho han sido insuficientes. Para empezar, es necesario asegurar la alimentación, la salud, el afecto y la educación adecuada en la primera infancia; en esta edad nos jugamos la mitad de la tarea. Niños sin la nutrición suficiente ni la estimulación adecuada y oportuna tendrán muchas menores posibilidades de ser buenos bachilleres, ni qué decir, profesionales.

En la educación básica y media también hay tareas. Necesitamos que los mejores bachilleres deseen estudiar licenciaturas y hacerse maestros, que deseen prepararse para el cambio generacional de los actuales docentes. Pero no, ellos no ven en las aulas su futuro profesional, no les atrae, no les motiva, no les parece suficientemente lucrativo. Igualmente, requerimos un currículo más moderno que prepare a los estudiantes para la universidad y también para la vida adulta y responsable. Los actuales currículos enciclopédicos y anacrónicos sólo llenan de datos a nuestros jóvenes, pero no los entrenan ni los sensibilizan para que lideren la construcción de su futuro y el del país.

Y la cadena continúa con la educación superior. En la ampliación de cobertura aún hay muchas tareas, pero también en la calidad con pertinencia de futuro. Necesitamos currículos ambiciosos para una nueva gestión del campo, para proteger el medio ambiente, para innovar y para reconstruir tejido social en un país descocido por medio siglo de guerra.

2. Pasar de una economía minera a una más moderna, innovadora y diversificada. Ya lo hemos explicado muchas veces en este blog: este es un país que se desindustrializa. Colombia hoy depende como nunca de las exportaciones mineras y, en cambio, ha debilitado su industria manufacturera y su agro.

No podemos seguir cerrando los ojos al futuro: Colombia no tiene reservas significativas de petróleo para fincar el desarrollo de largo plazo. El carbón comienza a ser vetado en grandes economías como Francia, Canadá o Alemania; ya 25 mercados importantes han colocado el 2030 como fecha límite para su prohibición. Del resto de la minería ni se hable: entre la informal y la legal están deteriorando las cuencas hídricas y están afectando las tierras cultivables.

Para diversificar nuestra capacidad productiva es necesario pensar en agroindustria, fortalecer los mercados internos incrementando la interdependencia entre las zonas rurales y las ciudades; hay que focalizarse hacia la innovación, reconociendo que las inversiones en I+D tienen que dejar de ser marginales. Mientras hay países que dedican entre 1% y2% del PIB a la investigación, Colombia apenas alcanza el 0.25%. Y aquí hay que conectar al sistema educativo con el aparato productivo.

La economía extractiva y rentista no tiene futuro. El medio ambiente ya nos está pasando factura, a la vez que las economías más exitosas (las que crecen y distribuyen más riqueza) se focalizan en la innovación y la agregación de valor.

3. Primero el ser humano. A las políticas económicas hay que darles un viraje de 180%. Qué la inflación preocupe más que el empleo, qué nos focalicemos en el crecimiento del PIB más que en el desarrollo socio-económico; o que queramos resolver con subsidios inviables las necesidades fundamentales de la gente (salud, educación, vivienda, etc.) son clara evidencia de que estamos confundidos en nuestras prioridades.

Empresas formales y empleos formales son una receta mágica para atender la gente y viabilizar sistemas como el de salud o el de pensiones. Son las personas trabajando y bien remuneradas una prioridad para resolver varios de los problemas estructurales de la economía colombiana. La informalidad laboral , los bajos salarios y el desempleo son razones de primer orden para explicar la crisis de las EPS, el ruinoso costo del Sisben y la deprimente realidad de que la mayoría de los colombianos en edad de retiro no recibirán mesada de jubilación en los próximos lustros.

La economía tiene sentido si está al servicio de la gente; a la vez que es la gente la que hace realidad el desarrollo económico. Hay que invertir en y para la gente. Eso no es difícil de entender.

Tal vez en una época de redes sociales y de apariencias estos retos no estarán en la agenda de los gobernantes, ya que sus resultados no se verán en el corto plazo y ni darán rédito político (léase votos). Así, por ejemplo, si un gobernante quiere que Colombia mejore sus resultados en las pruebas PISA, entonces sabe que deberá invertir en primera infancia para que se obtengan éxitos 15 años después. ¿Quién se atrevería?

Un verdadero estadista será aquel que vea a Colombia con ojos de futuro, no con cálculos electoreros.

1. Factores críticos de la economía colombiana:

- El comportamiento de la economía global, la dependencia de exportaciones de commodities (hidrocarburos) y la desindustrialización histórica conllevan que la economía colombiana se mantenga en bajas tasas de crecimiento desde 2014.

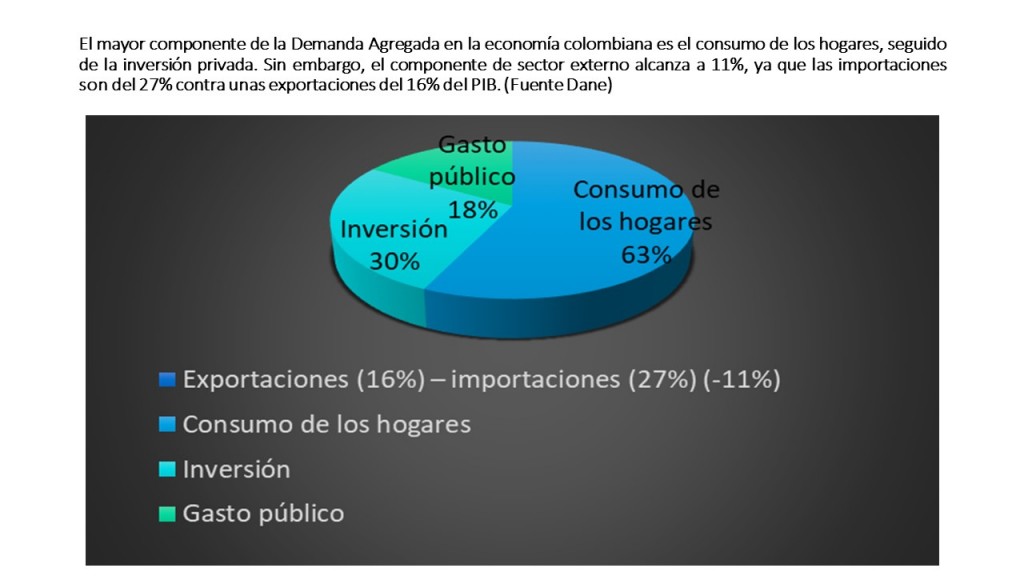

- El consumo de los hogares representa 3/5 partes del PIB. (Fuente: DANE)

- La política monetaria del Banco de la República (gestionar la tasa de interés de intermediación) ha demostrado alta eficiencia en el control de la inflación (subir las tasas de interés) pero no muestra la misma evidencia en la recuperación económica (bajar las tasas de interés).

- El desempleo estructural colombiano (alrededor del 10% de la PEA) es el doble del promedio de América Latina

- En la última década, las exportaciones de hidrocarburos (petróleo, carbón) pasaron a representar 70% de la canasta de bienes (Fuente DANE).

- Los bienes exportados manufacturados, con complejidad tecnológica media y alta apenas representan el 12%. (Fuente: Consejo Nacional de Competitividad).

- La inversión Extranjera Directa –IED- llega fundamentalmente a la industria extractiva y a la banca y servicios. En menor medida a los sectores, agropecuario y manufacturero.

- Dentro de las finanzas públicas, los ingresos derivados de la renta petrolera, representan 1/6 parte.

Fuente: diseño propio con datos del DANE.

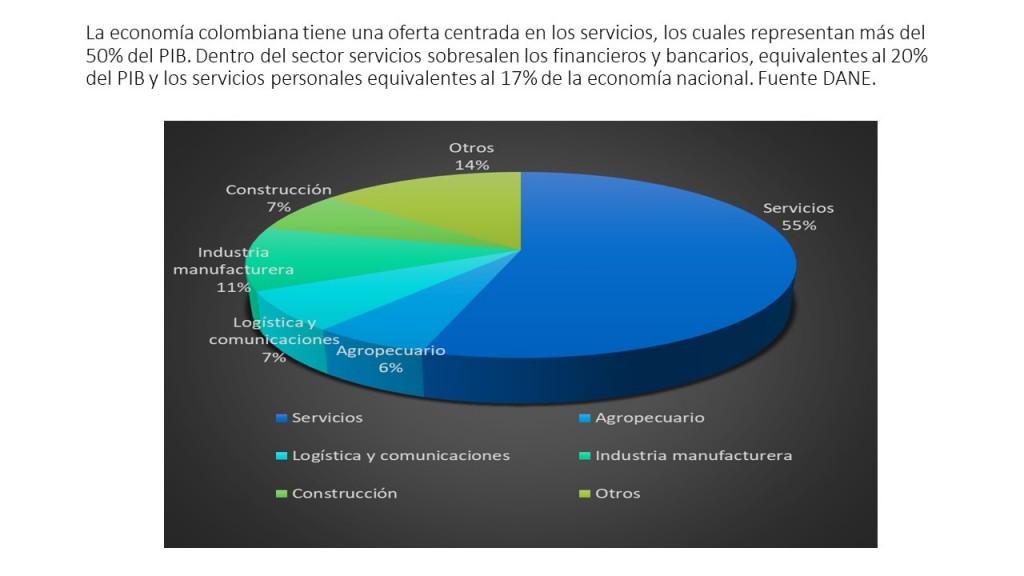

Fuente: diseño propio con datos del DANE.

2. Componentes relevantes del PIB colombiano.

Como se verá en el siguiente gráfico y datos complementarios, la economía colombiana es altamente concentrada, poco industrializada, y ha dejado de ser rural.

– el sector servicios representa más de la mitad del aparato productivo del país,

– dentro del sector servicios se destacan, el sector bancario y el sector de servicios personales y sociales,

– el sector manufacturero concentra en cinco industrias, más de la mitad de la producción del sector,

– en la minería, los hidrocarburos concentran el 90% de la industria,

– el sector agropecuario, de poco peso, ya no depende del café, el cual equivale apenas al 11% del sector.

Fuente: diseño propio con datos del DANE

Fuente: diseño propio con datos del DANE

3. Dinámica de la Economía Global (Fuente: Congreso Nacional de Exportadores, memorias):

- Fuerte desaceleración económica desde 2008, con estancamiento sostenido en la Unión Europea y Japón. Frágil recuperación de Estados Unidos y desaceleración permanente de China.

- Caída en los precios mundiales de los commodities, especialmente hidrocarburos.

- Participación pequeña de América Latina en el PIB global, mientras aumenta la participación del Este Asiático.

- Crisis de los acuerdos comerciales en el mundo: Unión Europea (Brexit y Catalunya), NAFTA (Estados Unidos y México) y CAN (Colombia y Venezuela). Estancamiento de los Mega-tratados TPP y TTIP y de las negociaciones Multilaterales (OMC).

La economía global no presenta indicios de recuperación. Los pronósticos para 2018 señalan un crecimiento semejante al de 2017 (entre 3,3% y 3,8% según FMI); el cual es jalonado por los mercados emergentes y desacelerado por los países industrializados. Este crecimiento desacelerado no permite prever aumentos importantes de los precios del petróleo en 2018. El FMI pronostica que el precio del crudo se eleve sólo 2-4% en 2018 con respecto a 2017.

4. Escenarios socio-políticos para el año 2018 en Colombia:

La estabilidad política también marca el curso de la economía. En el caso colombiano, el proceso electoral será fundamental y, dentro de éste, las posiciones de los candidatos frente al proceso de paz. Para los empresarios, la clave de sus decisiones de inversión se halla relacionada con la certidumbre o incertidumbre que genere el ambiente político. Para ello, planteamos tres posibles escenarios y su relación con la incertidumbre del ambiente para los negocios:

- Escenario 1: los candidatos favorables al SI en lo que respecta al proceso de paz obtienen la presidencia y las mayorías en el congreso. Se genera mayor certidumbre de corto plazo.

- Escenario 2: los candidatos favorables al NO en lo que respecta al proceso de paz obtienen la presidencia y las mayorías en el congreso. Se genera mayor certidumbre de corto plazo.

- Escenario 3: quien gana las presidenciales no logra mayorías en el congreso. Se incrementa la incertidumbre política.

El ambiente político, a medio año de las elecciones, indica que estamos más cerca del tercer escenario, esto es, el de mayor incertidumbre.

Conclusiones generales de corto plazo -2018-:

- El año 2018 comienza con fuerte incertidumbre en lo interno y con un ambiente externo poco favorable al crecimiento económico. En consecuencia, ni el PIB, ni el empleo deben mostrar variaciones positivas relevantes. De hecho, debe ser un año de bajas inversiones, crecimiento desacelerado y estancamiento de la tasa de empleo.

- El año 2018 no presenta factores favorables para la recuperación económica: los mercados de crudo no crecen, el precio del mismo permanece cerca a sus niveles actuales, Venezuela y Ecuador siguen siendo mercados poco atractivos y otras exportaciones que sustituyan al petróleo sólo crecerán lenta y gradualmente.

- El mercado doméstico no crecerá en 2018, el ambiente no permite pronosticar crecimiento del empleo.

- La ley de garantías electorales se suma al déficit fiscal como un fenómeno que mantendrá comprimido el gasto público.

- La incertidumbre electoral, además de los bajos precios del petróleo, mantendrán bajos los niveles de inversión, al menos durante el primer semestre de 2018.