Autor: Giovanny Cardona Montoya

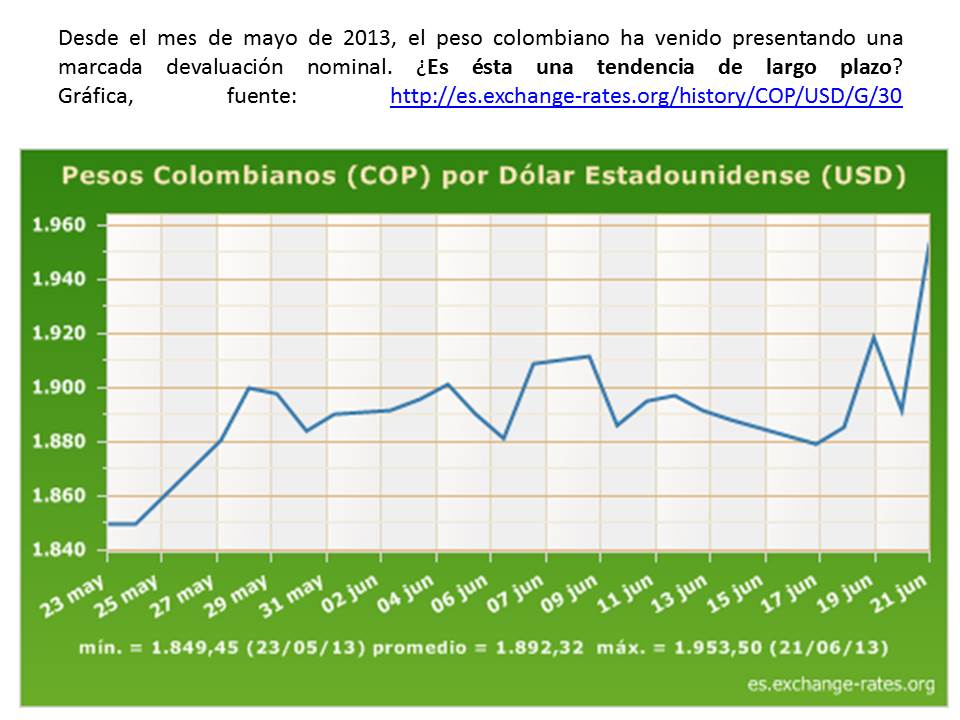

Estamos viviendo unas inquietas semanas marcadas por la incertidumbre política en Turquía y Brasil, los indicadores negativos de los mercados bursátiles en el mundo y en Colombia, y una repentina tendencia alcista al precio del dólar, incluso en el vecindario latinoamericano.Ello invita a la reflexión, aunque a veces también a la especulación retórica, sobre el comportamiento futuro de la economía colombiana y global.

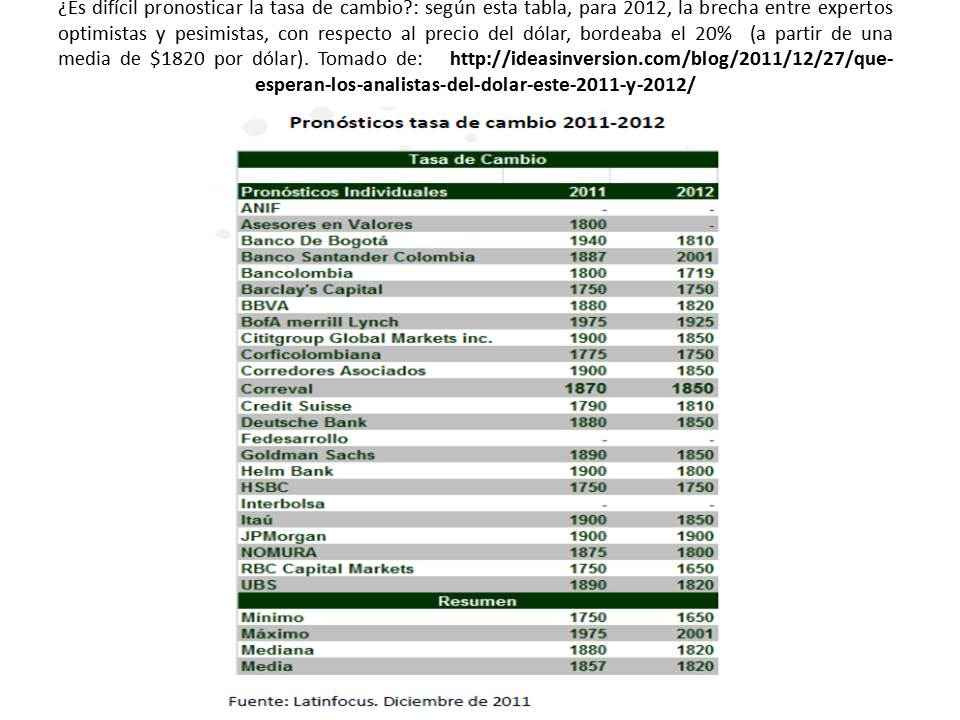

En este contexto, el tema que nos invita hoy a la reflexión, no con fines predictivos sino, más bien, académicos, es el de la tasa de cambio: ¿hay razones para pensar que el dólar continuará su tendencia alcista? Como nos muestra la historia, incluso los expertos de mayor trayectoria se equivocan en sus pronósticos:

¿Con base en qué se pueden construir los pronósticos? El primer elemento de análisis tiene que ver con la estadística objetiva de ingresos y egresos de divisas: exportaciones e importaciones de mercancías (balanza comercial), flujos de inversión extranjera de corto y largo plazo, al igual que el endeudamiento externo (cuenta de capitales); remesas y producción de oro son otros dos elementos que se deben tener en cuenta. Ahora, una cosa es mirar la historia de la balanza de pagos (trayectoria de entradas y salidas de divisas) y otra muy diferente es observar los determinantes: cosechas, temporadas de invierno o verano (para exportaciones e importaciones), tasas de interés o ambiente político y económico (para movimientos de capitales).

Ahora, hay que tener en cuenta que la economía colombiana es relativamente abierta, por lo tanto, nuestra dinámica depende en gran medida de lo que pase en los mercados internacionales. En consecuencia, lo que suceda con la economía de Estados Unidos y las decisiones que tomen en dicho país el gobierno y las autoridades monetarias, explica en gran medida lo que pase con el dólar en Colombia.

En nuestro caso, la historia ha mostrado que durante la última década el precio del dólar se ha mantenido relativamente bajo: antes de las elecciones de 2002, el dólar se movía alrededor de 2300 pesos, pero 11 años después estamos por debajo de los 2000 pesos. Incluso, en aquel año, por razones coyunturales, el dólar estuvo a punto de tocar el listón de los 3000.

¿Por qué el dólar ha estado tan barato en Colombia en estos últimos 10 años?

¿Por qué el dólar ha estado tan barato en Colombia en estos últimos 10 años?

Con mayor o menor relevancia en un momento u otro, los factores que han mantenida baja la cotización del dólar (revaluación del peso) desde 2003 han sido:

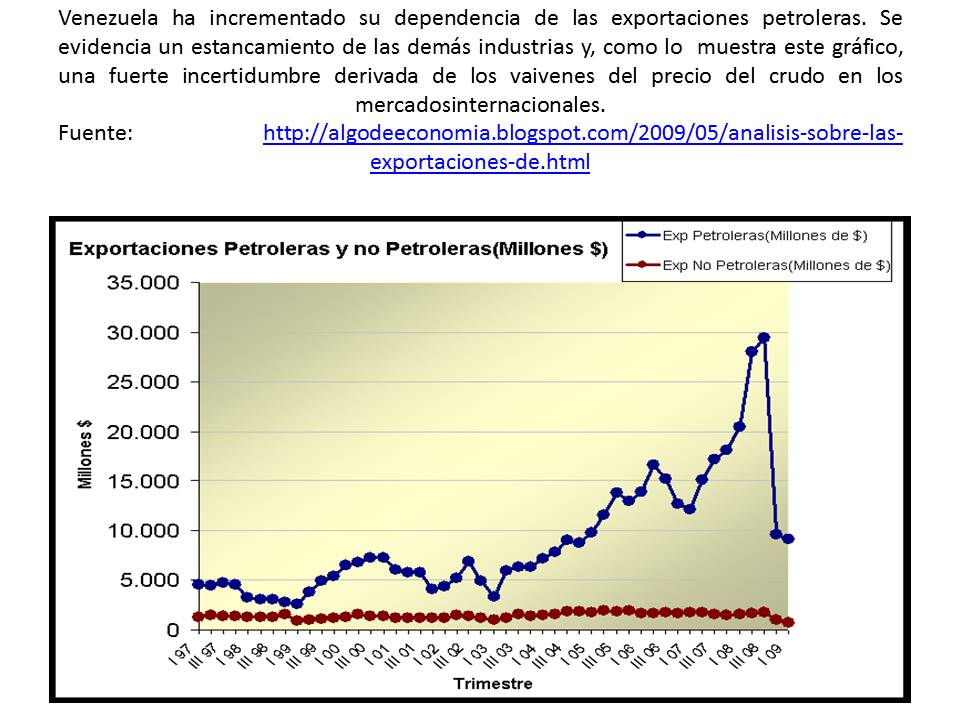

– recuperación económica, aumento de exportaciones a Venezuela (hasta 2008), bonanzas de combustibles (petróleo y carbón), mejora en los precios de otros commodities como café y producción de oro.

– Mejora de la seguridad -ambiente para la inversión- que se acompaña de una apertura y privatización de empresas en comunicaciones y banca, lo que atrae capitales extranjeros.

– Crecimiento de economía china, demanda de combustibles y, por ende, aumento de la inversión extranjera en Colombia para exploración y explotación de combustibles fósiles.

– Sin embargo, desde 2008, la crisis inmobiliaria y financiera, derivada en la actual recesión y desaceleración de las economías de Europa y Estados Unidos, ha sido factor determinante del precio del dólar en el mundo: primero porque los inversionistas ante la crisis se refugiaron en los futuros de commodities y luego porque, para recuperar la ruta de crecimiento, la FED ha mantenido una política expansionista de aumento de la liquidez -oferta de dólares-.

Entonces, ¿por qué la devaluación del peso en estas últimas semanas?

Mucho se ha especulado al respecto:

¿ha sido el Banco de la República con su política de compra de dólares, acompañada de la respuesta de los Fondos de Pensiones a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda para colocar la divisa en un ideal de 1950 pesos?

¿será la caída de nuestra industria, la caída de precios de commodities, la desaceleración en el crecimiento de nuestras exportaciones y de las inversiones extranjeras?

¿será la lenta recuperación de la economía norteamericana y la expectativa -confirmada esta semana- de que la FED cambiará su política monetaria y dejará de estimular con liquidez la recuperación de la economía?

Generalmente, una tendencia de largo plazo no se explica por un hecho aislado sino por una combinación de factores. Así que lo que pase en el futuro con el precio del dólar, seguramente tendrá relación con las variables señaladas. Tratemos de aproximarnos al futuro:

– Los factores domésticos que más han tenido relación con la revaluación del peso son nuestras exportaciones de hidrocarburos y café y la inversión extranjera directa. Estas dos variables tienen futuro incierto: los precios mundiales de los commodities dependen de la sostenida recuperación de Estados Unidos y de la salida de Europa de su recesión para que China no continúe desacelerando su crecimiento. Ello mantendría alta la demanda de hidrocarburos y otras materias primas.

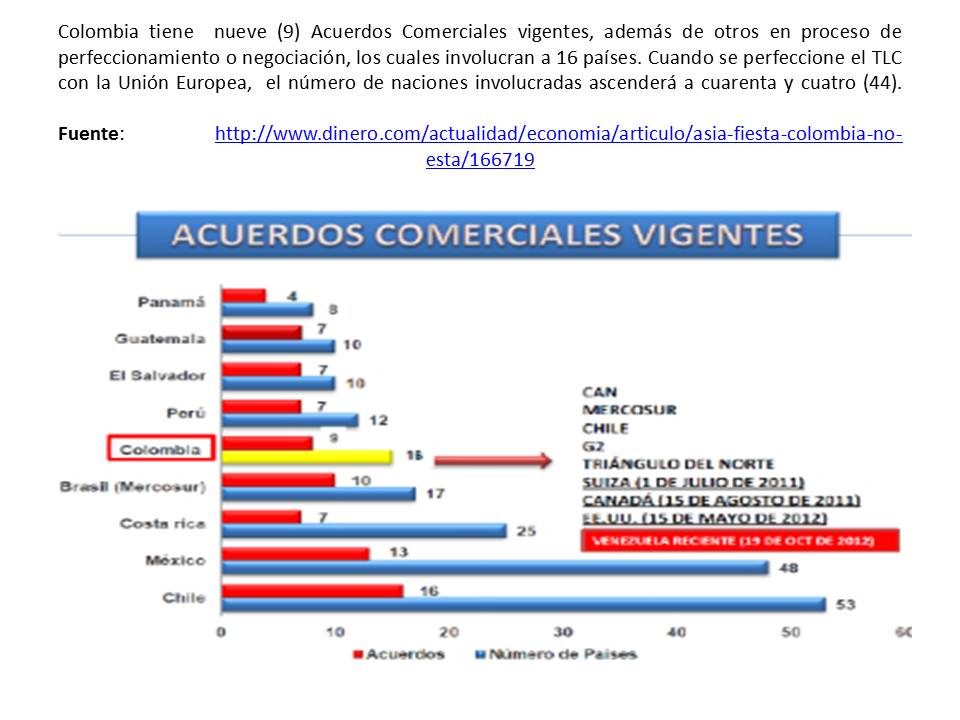

Ahora, la inversión extranjera focalizada en minería y sector servicios está asociada a los precios del petróleo, al clima para la inversión y a la firma y dinámica de los TLC. En este contexto, el futuro del proceso de paz puede tener un papel importante, incluso, y esto es lo más relevante, para atraer inversiones hacia otros sectores de la economía, particularmente el rural.

– La capacidad del Banco de la República de alterar la tasa de cambio está comprobada a lo largo de esta década: es sumamente limitada. Si bien su rol es útil -puede reducir cotidianamente la oferta de dólares-, no tiene el poder económico para colocar la divisa americana en la tasa deseada. Por lo tanto, el Banco de la República podrá jugar un rol de apoyo para mantener el dólar cerca de los 2000 pesos.

– Pero, el tema clave está en el exterior. La posibilidad de que la FED realmente ponga el freno a su política expansiva, depende de que los indicadores positivos de la economía norteamericana se mantengan sólidos, de lo contrario no será extraño ver al señor Bernanke dándole la mano a Obama para pasar el trago amargo dela recesión.

Por lo tanto, será la evolución del ritmo económico de la triada: Europa – Estados Unidos – Este asiático, el verdadero termómetro de la evolución del precio del dólar en el mediano y largo plazo.