Actualmente, la OMC se halla en el proceso de elección de su nuevo Director General. A Pascal Lamy se le acaba su tiempo y ahora dos latinoamericanos han llegado a la final en el proceso de selección de su sustituto. Herminio Blanco de México y Roberto Carvalho de Brasil se disputan el puesto más importante del comercio mundial.

¿Pero qué significa la OMC en el comercio mundial actual?

La Cátedra Abierta Gerenci@ de la Institución Universitaria CEIPA abrió sus puertas para que, en una sesión on line, habláramos sobre el tema.Para ver la conferencia completa, accedan al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xqfYy_gBmq4

Estas son las principales conclusiones de la misma:

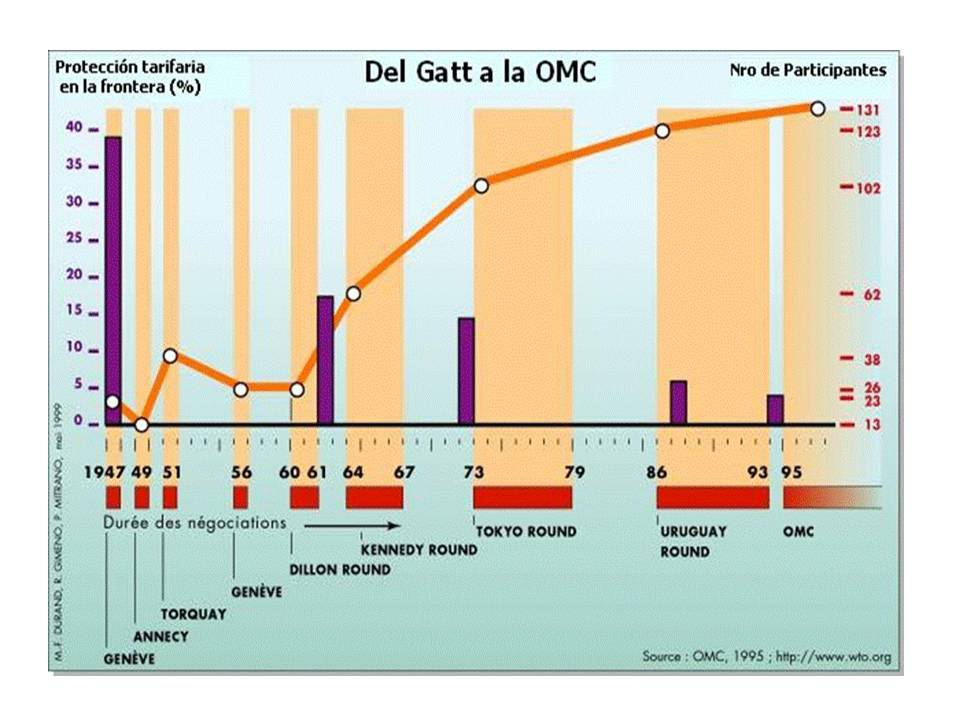

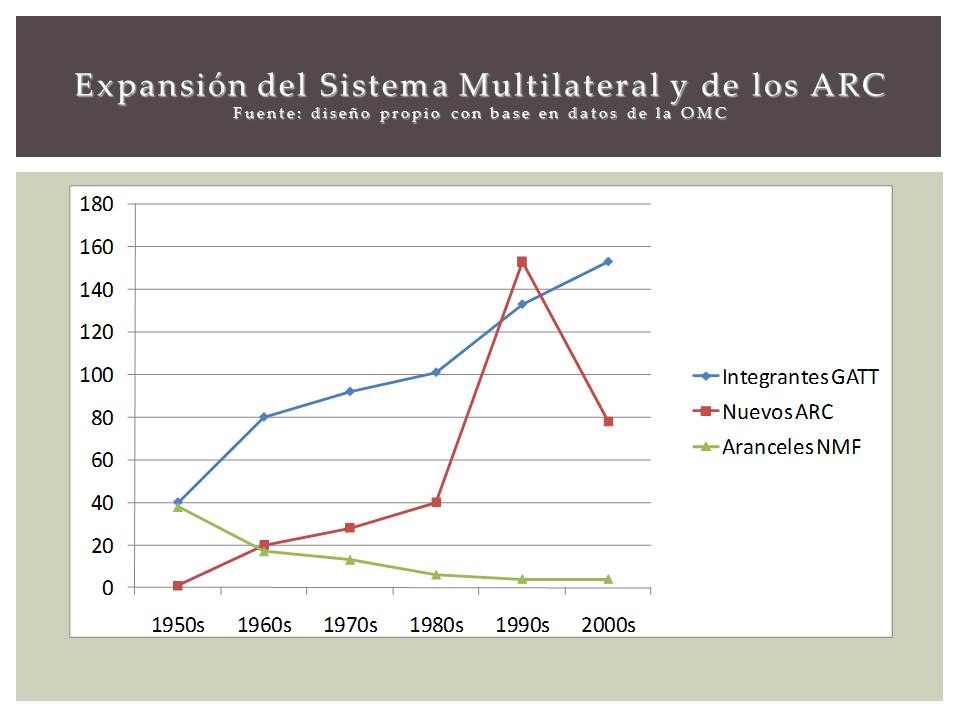

1. La OMC ha expandido su influencia a 159 países, los cuales representan el 95% del comercio mundial; y ha bajado significativamente el proteccionismo global -los aranceles promedio mundiales se hallan por debajo del 5%.

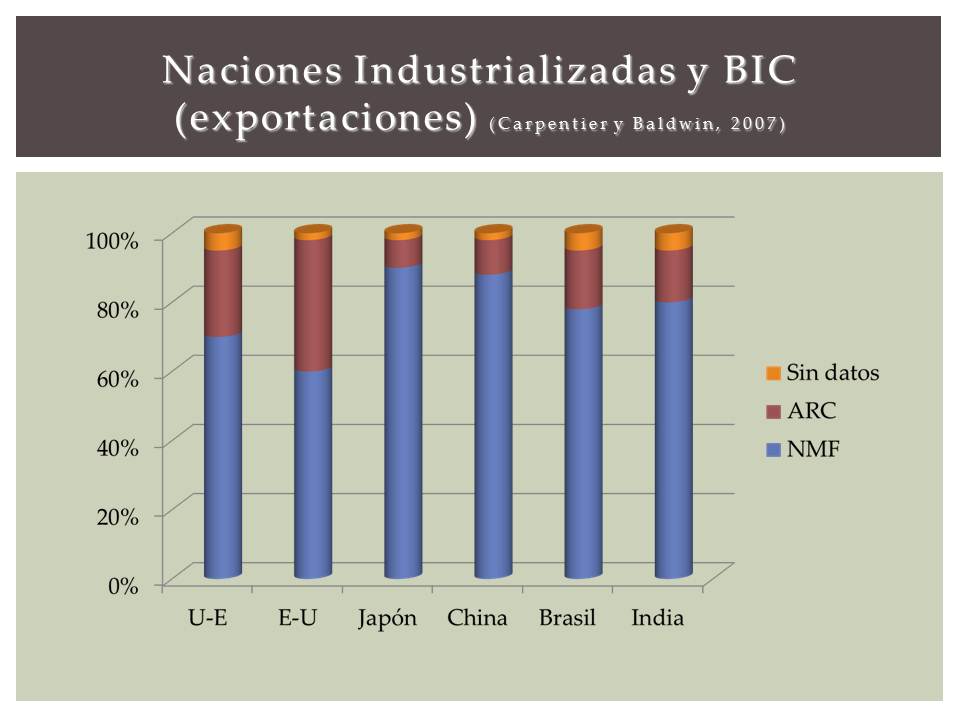

2. Para los mercados industrializados (NAFTA, UE y Japón) y las potencias emergentes (Corea, Brasil, China, India, principalmente), los acuerdos de la OMC son el eje que guía la mayor parte de sus exportaciones.

Nota: la mayor parte del comercio de los países industrializados y los grandes mercados emergentes se rige por las reglas de la OMC (barra azul) el resto depente de TLC firmados con países en vía de desarrollo, principalmente.

Nota: la mayor parte del comercio de los países industrializados y los grandes mercados emergentes se rige por las reglas de la OMC (barra azul) el resto depente de TLC firmados con países en vía de desarrollo, principalmente.

3. Sin embargo, para los países en vía de desarrollo, los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) son la principal herramienta para abrir mercado a sus exportaciones (aunque los países dependientes de hidrocarburos y otros commodities estratégicos, no tienen barreras para sus exportaciones). Pero, muchos países subdesarrollados fincan la esperanza de aumentar sus exportaciones no tradicionales en la firma de TLC con las potencias de Norteamérica, Europa y el Este Asiático.

Nota: aunque la OMC ya reune a casi 160 naciones planeta y ha bajado los aranceles aplicados menos del 5%, en promedio, paralelamente se da una expansión de los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC), principalmente en forma de TLC.

Nota: aunque la OMC ya reune a casi 160 naciones planeta y ha bajado los aranceles aplicados menos del 5%, en promedio, paralelamente se da una expansión de los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC), principalmente en forma de TLC.

4. Pero los bloques regionales históricos, como la CAN, Mercosur o el Mercado Común Centroamericano, se están debilitando. Los países latinoamericanos han perdido interés en los proyectos regionales y, en cambio, han volcado sus ojos en los TLC que firman con la Unión Europea, Estados Unidos y naciones asiáticas, principalmente.

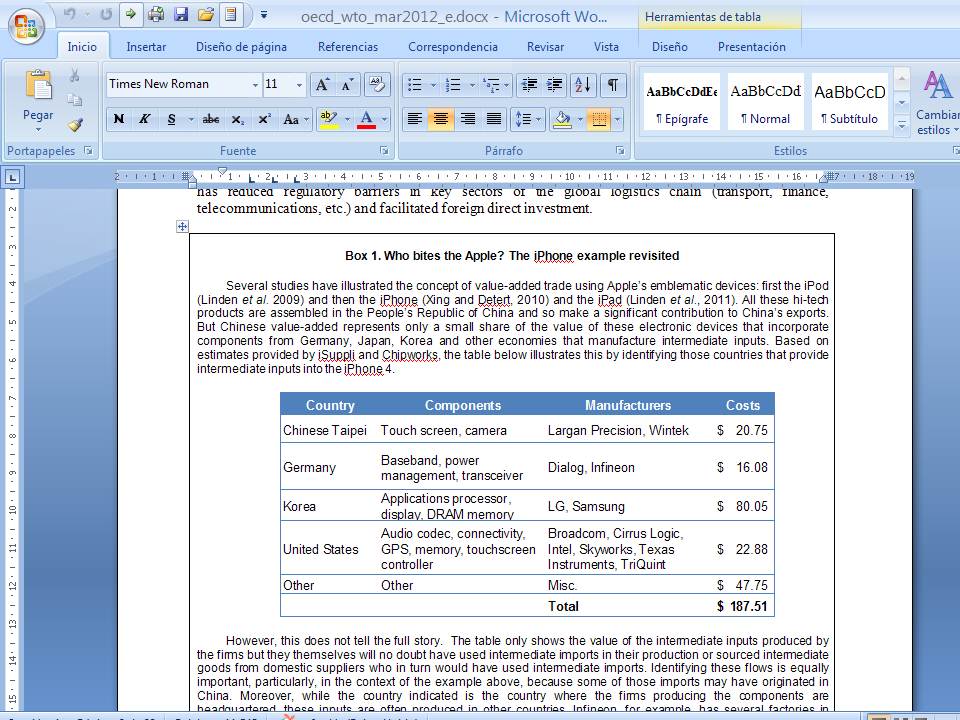

5. Pero un fenómeno objetivo explica esta dinámica. La división internacional del trabajo cada vez es más especializada. Las factorías y los países ya no se especializan en la producción de bienes, sino que hacen parte de una Cadena Global de Valor (CGV) en la que se distribuyen diferentes tareas a lo largo del planeta. Así, por ejemplo, un Ipod ensamblado en China, tiene componentes norteamericanos, alemanes, coreanos, taiwaneses y de una docena de países más. ¿Entonces, cuál es el país productor?

Nota: el Comercio Mundial de Tareas, la nueva forma de entender la División Internacional del Trabajo, significa que una mercancía es hecha para fábricas de diversos países. Ningún producto procesado es hecho totalmente en un sólo país.

Nota: el Comercio Mundial de Tareas, la nueva forma de entender la División Internacional del Trabajo, significa que una mercancía es hecha para fábricas de diversos países. Ningún producto procesado es hecho totalmente en un sólo país.

6. ¿En esa CGV qué papel juegan economías como la colombiana? somos los proveedores de hidrocarburos con los que se ponen a funcionar las fábricas del planeta: los demás son los responsables del Valor Agregado.