Hoy no voy a recurrir a cifras para expresar mis ideas alrededor del tema de los paros en Colombia.

Hay una “ola” de paros en este país: paran los cafeteros, los productores de papa y los transportadores. Los mineros también se manifiestan y seguramente luego les seguirán maestros y otros actores de la economía y la sociedad de nuestro país.

Las redes sociales juegan un papel novedoso pero ambiguo en esta dinámica. Gracias a ellas, las convocatorias y solidaridades crecen, las personas se enteran y la manifestación social adquiere mayores dimensiones. Se podría decir que la plaza pública se democratiza porque la participación crece: en la calle unos cientos o miles de ciudadanos expresan abiertamente sus preocupaciones, solicitudes o, incluso, exigencias; al mismo tiempo, en la web, decenas o cientos de miles se solidarizan con la causa.

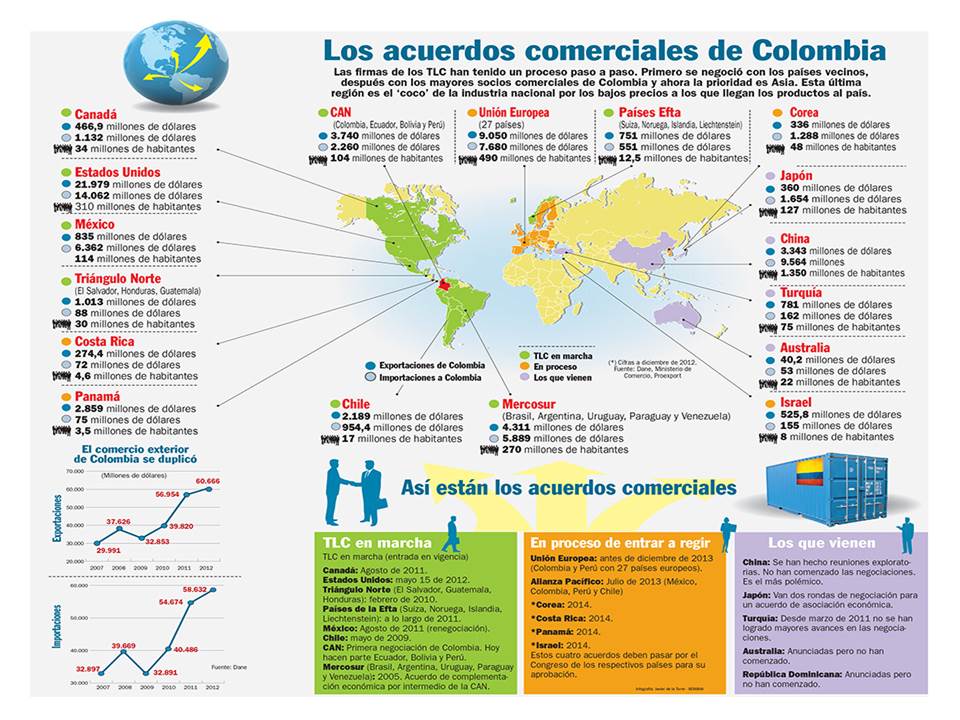

Sin embargo, si bien crece la participación, al menos virtual, también es cierto que ésta se banaliza: muchos compatriotas tienen “totalmente claro” que la culpa es de este “gobierno incapaz”, al que le quedó grande el puesto; pero muchos de los mismos, semanas atrás, cuestionaban a los manifestantes porque eran “idiotas útiles” de las FARC y, tan sólo un año atrás, alababan el “imprescindible” TLC con Estados Unidos; el cual cuestionan hoy con indeclinable vehemencia, ya que “es el culpable de todas las desgracias de nuestros pobres campesinos.”

Ahora no voy a sentar cátedra para “demostrar nada“. Yo también me siento confundido ante la complejidad de la realidad que vivimos. Sin embargo, quiero refrescar la memoria y traer a colación algunos hechos de nuestra historia y algunas recetas de los textos de la teoría económica.

1. La crisis que provoca estas manifestaciones comenzó a incubarse hace un cuarto de siglo.

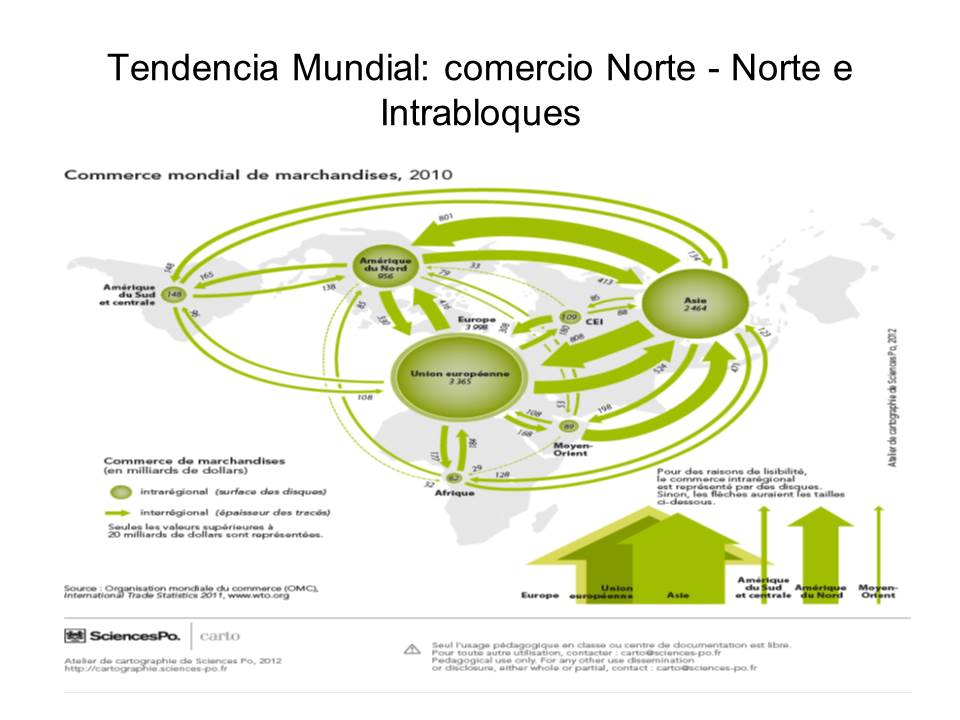

Pongamos las cosas en blanco y negro: la apertura económica iniciada en 1990 (aproximadamente) fue un cambio radical en nuestro modelo económico. Los argumentos eran: competir, modernizarnos, crecer, dar mayor bienestar. ¿La receta?: abrir las puertas a la competencia externa y modernizar el aparato productivo; el orden de los factores no altera el resultado, eso se decía. ¿El modelo o ejemplo?: los tigres asiáticos.

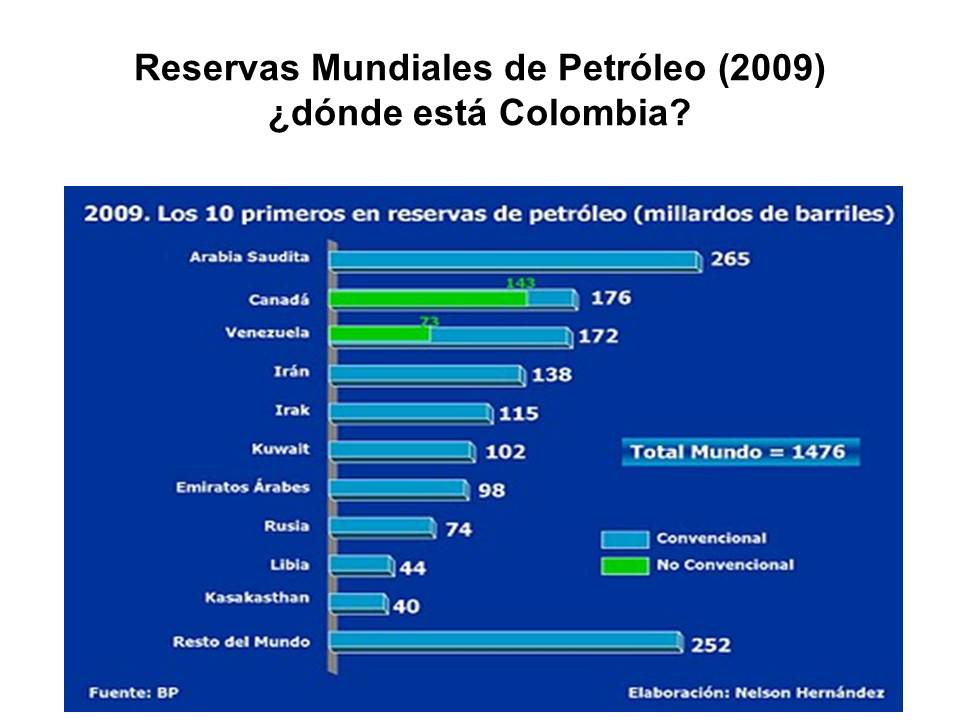

Pero el orden de los factores sí altera el resultado; incluso, algo peor, si sólo se trabaja un factor (competencia externa) creyendo que el segundo se desarrolla por inercia (modernizar el aparato productivo), entonces, los resultados son lo que tenemos hoy: un país que sólo produce y exporta materias primas.

Sin embargo, recordemos que en medio de las dificultades del analfabetismo y el atraso tecnológico rural, un conflicto que nació a mediados del siglo XX y la falta de vías de comunicación para llevar los productos del campo a la ciudad, este país era autosuficiente en materia alimentaria: los campesinos colombianos daban de comer a los citadinos.

La calidad de vida del campesino era precaria, pero algunas empresas rurales y subsectores se modernizaron: cafeteros, bananeros, floricultores, exportadores de papaya, maracuyá, granadilla, pitalla, lograron hacer del campo un buen negocio. Pero esto se acabó para la mayoría de ellos con el nuevo modelo económico.

Con la apertura económica sí llegó la competencia externa pero no se dio la modernización del sector rural. La explicación es muy simple y tiene dos componentes. El primero, el campo en los países industrializados y grandes mercados emergentes no es un sector de libre competencia. No, es un sector altamente protegido con subsidios, aranceles, contingentes y barreras técnicas.

El segundo componente tiene que ver con el modelo: los países asiáticos. El éxito de Corea, Taiwán o Singapur no radica en que sus economías fueron dejadas “al garete” para que el mercado las arreglara. No, en esos países las barreras aduaneras sí bajaron, pero el Estado siguió siendo un director de orquesta que con Gasto Público “inteligentemente direccionado” estimuló la educación, la investigación, la innovación y el emprendimiento -nada que ver con la rapiña por las regalías que administra Colciencias-.

En Colombia se ha delegado al sector privado y al mercado que direccionen la economía. Se privatizó la educación (sin subsidios) pero con ello sólo se logró más cobertura pero no con más calidad. Lo mismo pasa con la salud y las EPS. No hablemos de Colciencias o de los programas nacionales de emprendimiento empresarial, porque allí, ni siquiera cobertura se logra.

Durante más de medio siglo, este país vivió de los cafeteros; la industria del grano alimentó un modelo económico que dio origen a la incipiente economía manufacturera que tenemos: gaseosas, cervezas, textiles, confecciones, siderurgia, ensamblaje de vehículos, electrodomésticos. Si no fuera por la economía cafetera (hasta 1989), muchas empresas industriales ni siquiera existirían.

2. Los TLC son el postre de una amarga cena.

Los problemas de desindustrialización, minería informal o de altos costos del combustible, no nacieron con este gobierno, ni con los TLC. Sencillamente estamos viviendo la continuación de un modelo fallido (o de la ausencia de modelo).

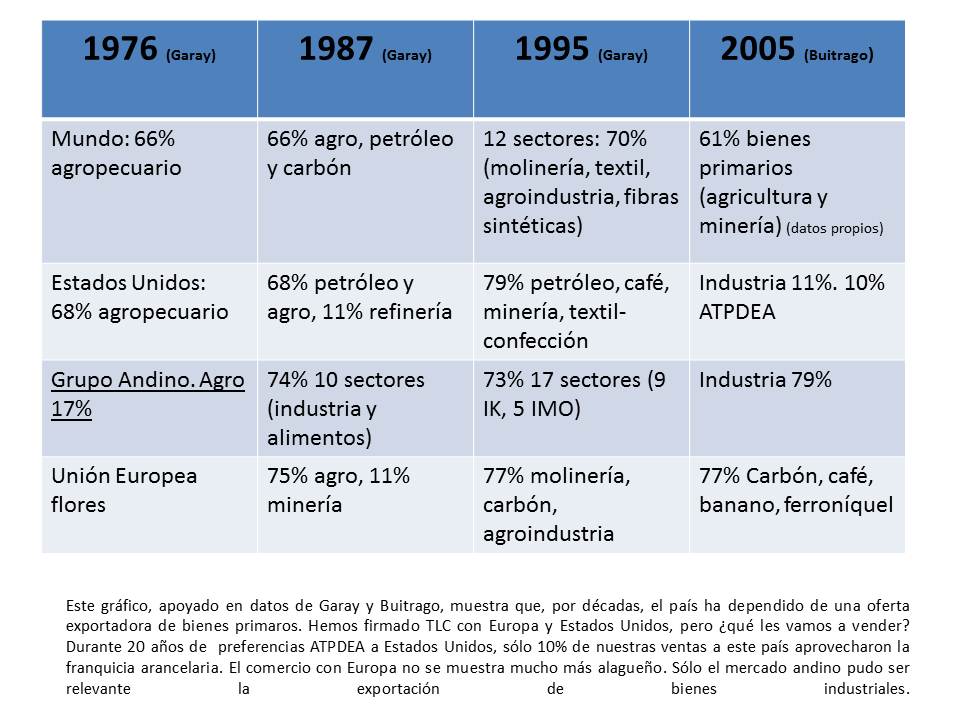

Antes de la apertura exportábamos, en su orden: café, minería, confecciones y agroindustria; siendo los dos últimos, un tercio de nuestra balanza comercial. Hoy exportamos, en su orden: productos de minería, café, confecciones y algo de agroindustria, siendo los dos últimos, menos del 15% de las ventas al exterior. En otras palabras, hemos retrocedido en materia de sofisticación de nuestra capacidad productiva. Los TLC con Estados Unidos y Europa están en pañales, aún no hay nada de qué culparlos, son una simple continuación de un regionalismo abierto que nos tiene sumidos en el subdesarrollo: igual o peor que hace un cuarto de siglo.

3. ¿Reversar o seguir?

Ni reversar, ni seguir: corregir. Si las élites de este país (incluidos los industriales del campo y la ciudad) creen que el modelo aperturista es el camino, entonces hay que aplicar “correctivos fundamentales”. Hagamos lo que debimos comenzar a hacer hace 25 años:

– Subsidiar la calidad educativa y la investigación. No sólo se trata de graduar más bachilleres, más tecnólogos, más técnicos o más magísteres: hay que tener una población con competencias en lectoescritura, lógica y pensamiento matemático, capacidad de análisis, de síntesis, de adaptación al cambio, y bilingue. No estoy diciendo nada nuevo, no me estoy inventando nada, pero no sigamos esperando que el libre mercado lo haga, no lo va a hacer. El libre mercado sólo pondrá más sillas y tableros en las aulas y profesores con salarios más precarios. Eso no es sinónimo de calidad educativa.

– Formalizar el trabajo en el campo y la ciudad. Seguir creyendo que los bajos salarios nos van a hacer competitivos es una falacia centenaria. El texto de economía dice “salarios productivos”. No se trata de pagarle menos al trabajador, se trata de que el trabajador produzca más y de más calidad. Para eso, el trabajador tiene que estudiar, tiene que capacitarse.

- Subsidiar la innovación empresarial: las empresas necesitan apoyo -las del campo y las de la ciudad-. Los subsidios a los exportadores fueron perversos en su concepción, no estimulaban la productividad, la calidad o la eficiencia, sólo los volúmenes. Si una empresa va a investigar, que se le subsidie; si va a renovar equipos, que se le apoye; si va a capacitar su personal que se le financie. Punto.

- Subsidiar la innovación empresarial: las empresas necesitan apoyo -las del campo y las de la ciudad-. Los subsidios a los exportadores fueron perversos en su concepción, no estimulaban la productividad, la calidad o la eficiencia, sólo los volúmenes. Si una empresa va a investigar, que se le subsidie; si va a renovar equipos, que se le apoye; si va a capacitar su personal que se le financie. Punto.

– Proteger el campo. No es casual que el tema en el que menos se avanza en las negociaciones de la OMC sea el agrario. Lo mismo pasa en los TLC, es el último tema que se cierra. Convirtamos el campo en una política de Estado, que si la seguridad va a seguir siendo prioritaria en la agenda de los gobiernos, entonces, que esa lista la encabece la seguridad alimentaria. Todo el mundo protege el campo, ¿nosotros por qué no?

– No tomemos a la ligera las negociaciones con la guerrilla. Este no es un tema electoral, se trata de uno de los mayores karmas de la sociedad colombiana en medio siglo. Nadie mejor que los campesinos sabe lo que han significado estas décadas de guerra. No quiero banalizar el tema, pero los semáforos de las ciudades son una muestra representativa de lo que ha sufrido este país, especialmente sus campesinos: desarraigo y miseria.

Negociar o no negociar no puede ser un ejercicio de cálculo electoral.