Preguntas no resueltas en el 2011….tarea pendiente para el 2012

1. ¿Para dónde va la Unión Europea? Más que la crisis del ciclo económico, que muestra una Europa estancada que no logra encontrar la senda del crecimiento, lo que realmente se ha desnudado en este 2011 es la falta de voluntad supranacional de la Unión Europea. La actual crisis ha ratificado el escepticismo de la Gran Bretaña para incursionar en niveles más profundos de integración, a la vez que se evidencia el “padrinazgo” que ejerce Alemania sobre los demás integrantes del bloque.

En consecuencia, queda la pregunta si el nuevo compromiso de una mayor disciplina fiscal –máximo 0.5% de déficit estructural y sanciones si se supera el umbral del 3%- es un primer paso para incursionar en mayores niveles de integración: dotar al Banco Central Europeo –BCE- de un mayor rol supranacional, hasta convertirlo en un verdadero banco central. O sea, un emisor, prestamista de prestamistas, regulador del sistema crediticio y garante unitario de la sanidad monetaria.

Evidentemente hay muchos actores que no quieren llegar tan lejos: el eje de poder franco-alemán -dueño del poder económico actual-, Gran Bretaña y otros euroescépticos que consideran inevitable pertenecer al bloque pero que no desean que se profundice más la integración.

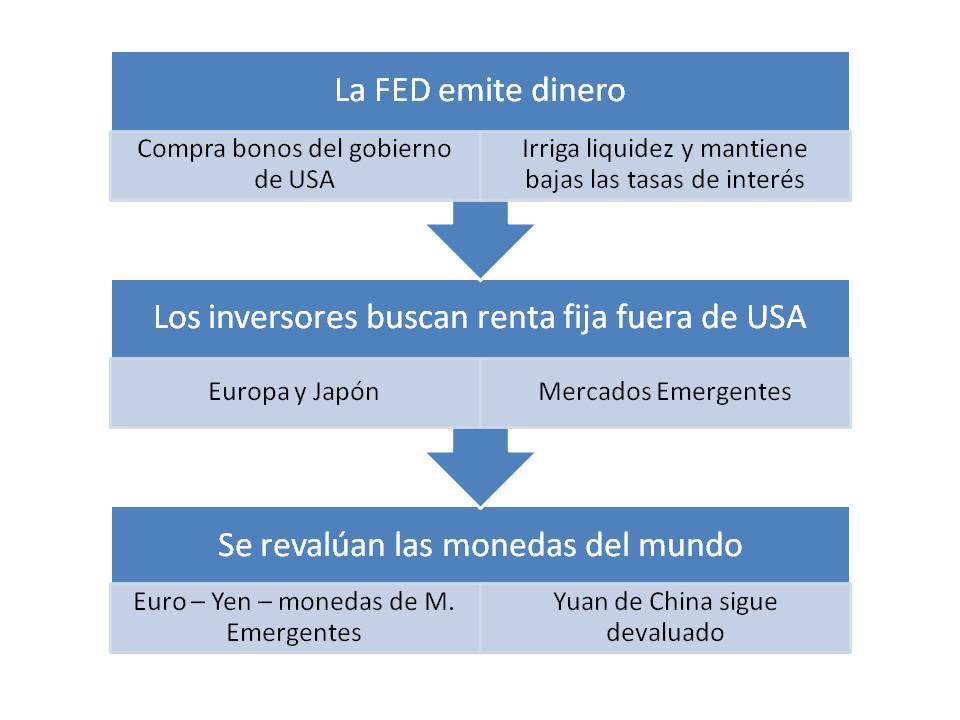

2. ¿Salió Estados Unidos de la crisis? El gobierno de Obama está viviendo una coyuntura favorable: el desempleo ha cedido en los últimos meses, colocándose en los niveles más bajos desde que estalló la crisis. Pero, no es evidente que la tendencia vaya a continuar por largo tiempo.

Obama enfrenta un año electoral, sus decisiones de política económica se moverán entre los retos estructurales de la potencia norteamericana y los cálculos de coyuntura electoral. La austeridad fiscal requerida podría tropezarse con un conflicto militar que enfrente a Estados Unidos con los imames chiitas de Persia. Esta posibilidad alteraría el gasto público norteamericano y el precio mundial de combustibles.

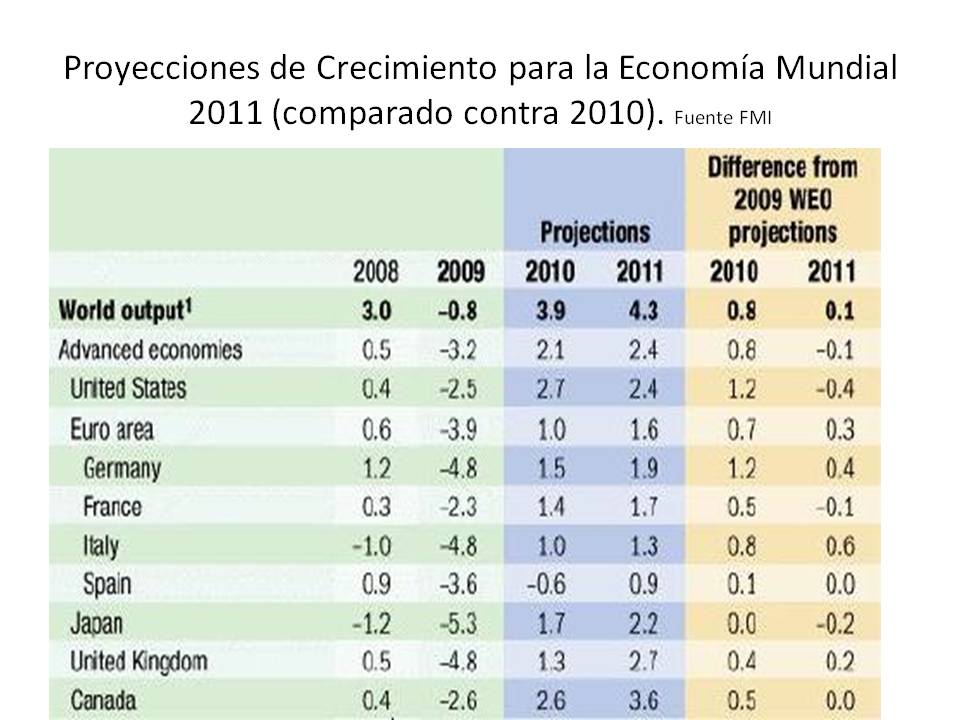

3. ¿Se desacelerará definitivamente China? Aunque las tasas de crecimiento de China, India y otros mercados emergentes son envidiables para cualquier nación del mundo, la realidad es que cada punto porcentual que dejan de crecer, afecta la dinámica de la economía global. Es evidente que la locomotora del mundo son China e India, por lo tanto, su ritmo de crecimiento marca la pauta para el resto del planeta.

Lo que estamos construyendo es un algoritmo. Si la Unión Europea y Estados Unidos no salen definitivamente del estancamiento en el que se hallan, es muy difícil que los países emergentes mantengan la tasa de crecimiento que los ha caracterizado en los últimos años. ¿La razón?: Los países industrializados siguen siendo las economías de mayor ingreso en el mundo, en consecuencia, si las naciones del Norte no compran, China, India, Brasil, Corea, Taiwán, etc., tendrían que reducir su ritmo de producción. El mercado doméstico de estas naciones, aún caracterizado por una población con un bajo ingreso per-capita, no alcanza a reciclar la producción que se deje de vender al mundo desarrollado.

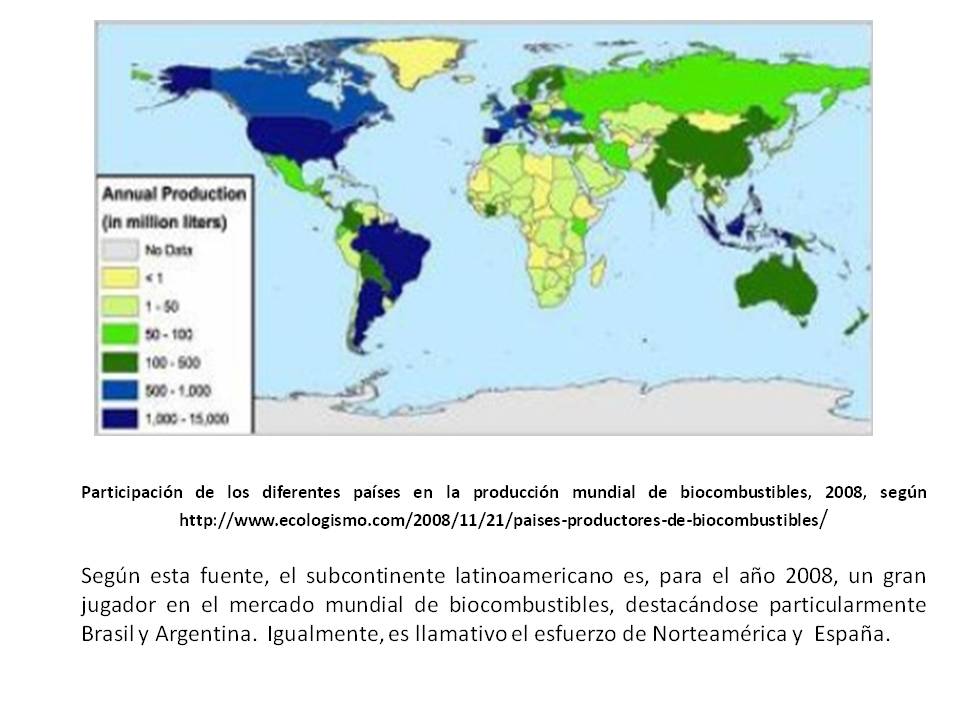

4. ¿Seguirán altos los precios de commodities? Esta es una pregunta crítica para economías latinoamericanas como Argentina, Colombia, Perú o Venezuela, principalmente. Si Europa, Estados Unidos y Japón siguen estancados, China no podrá acelerar su crecimiento y, por ende, bajará su demanda de materias primas. Este es el factor que puede mantener a la baja los precios mundiales de commodities.

Pero hay factores geopolíticos y climáticos a tener en cuenta. Los tambores de guerra que suenan en Irán y Siria, podrían poner nervioso al mercado de futuros e, incluso, afectar la oferta mundial de combustibles fósiles. Los chiitas de Irán colocan 2.5 millones de barriles diarios de petróleo –casi tres veces las exportaciones colombianas del combustible-, lo que pone nerviosos a los inversionistas y expone al mercado a una posible caída del abastecimiento. En consecuencia, hay elementos de juicio para pensar que los precios mundiales de combustibles podrían subir en 2012.

De otro lado, la incertidumbre ambiental cada vez incide más sobre los mercados. Las cosechas de granos –soja, café, trigo, maíz, etc.- pueden ser afectadas por lluvias imparables o por sequias incesantes, lo que altera la oferta mundial y, consecuentemente, sus precios. Adicionalmente el frío del invierno, en los países con estaciones, también marca el comportamiento del consumo de combustibles fósiles: petróleo y gas. He ahí otro factor de incertidumbre para los precios mundiales de commodities.

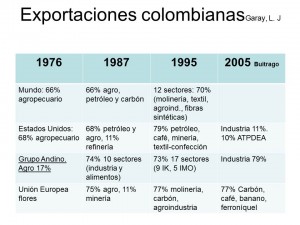

5. ¿Cómo le irá a Colombia? Es evidente que nuestro país depende de esta secuencia que acabamos de analizar. Somos un país exportador de commodities, altamente dependientes de la inversión extranjera y con un mercado doméstico subdesarrollado, con grandes grupos poblacionales sin capacidad de compra. Si China se desacelera y los países industrializados se mantienen estancados, no sólo se afectarán nuestras exportaciones de petróleo, carbón, café y ferroníquel, sino que la inversión extranjera podría menguarse un poco.

Con respecto al mercado interno, no hay mucho que esperar en el corto plazo. Aunque se ha concertado el salario mínimo -lo que siempre es una buena noticia-, el desempleo se halla por debajo de los dos dígitos y el TLC entrará en vigencia, dos años de crudo invierno han hecho mucho daño a la infraestructura y a la sociedad, lo que obligará al Estado a invertir en reconstrucción y redistribución no presupuestada de riqueza en beneficio de los más afectados por el desorden climático: la coyuntura aplazará tareas estructurales pendientes.

Sin embargo, 2012 será año de grandes decisiones que no producirán impacto inmediato pero que tienen que ver con el futuro del país: la reforma a la educación, que no sólo tiene que ver con la equidad sino especialmente con la competitividad (no habrá economía eficiente sin un recurso humano educado, innovador y emprendedor) y la formalización del empleo. Este último no sólo incide sobre el ingreso de los trabajadores, sino que dará la pauta para hacer viable en el largo plazo al Sistema de Seguridad Social; no es sostenible un Régimen de Seguridad Social que tiene tanto agente subsidiado y tan poco cotizante.

Muy seguramente la Profecía Maya no se hará realidad y en diciembre de 2012 estaremos nuevamente comiendo natilla con buñuelos. Pero, si el país no toma decisiones radicales en los temas de la educación, la seguridad social y la infraestructura; el tren del desarrollo pasará de largo por nuestra estación y nosotros nos quedaremos viéndolo pasar…cada vez más empobrecidos.