Cuando los estrategas de una organización planean su futuro, fijan el rumbo guiados por una Visión, la cual indica el Norte de su desarrollo. La Visión es el faro que inspira las decisiones estratégicas de los directivos de una empresa. ¿Cuál es la Visión que lleva a Colombia hacia el futuro?

Internacionalización de la economía colombiana: medidas y resultados.

Hace casi un cuarto de siglo, Colombia renunció al modelo proteccionista y abrazó el proyecto neoliberal de apertura y modernización de la economía. Más allá de las presiones de organismos financieros internacionales, promotores del Consenso de Washington, hay que reconocer que el relativo éxito de los llamados tigres asiáticos inspiró a muchas naciones latinoamericanas para liberalizar sus economías.

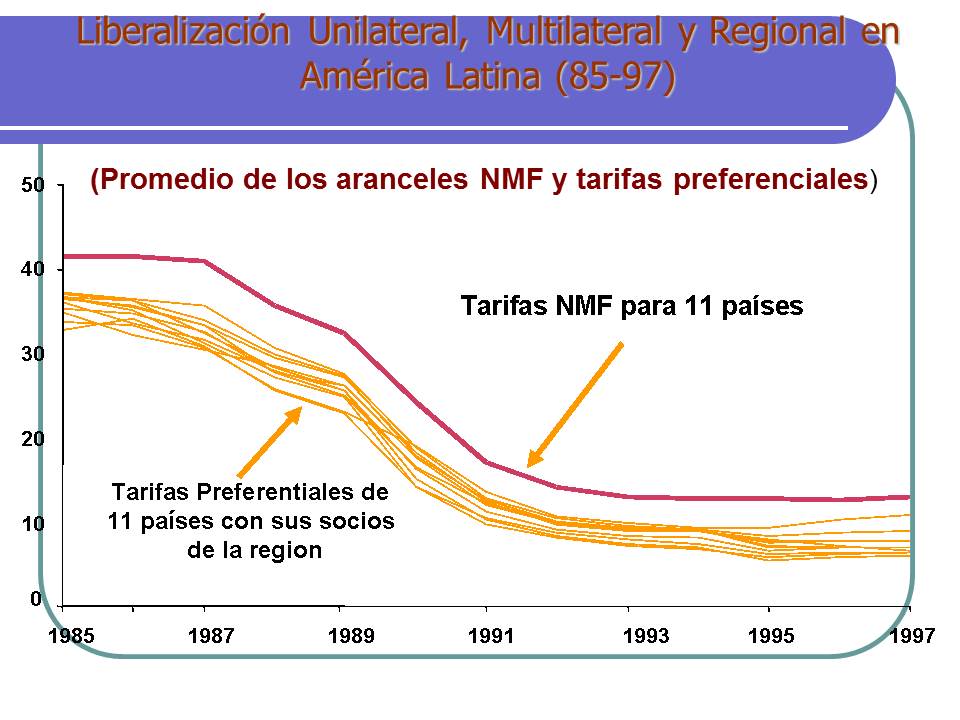

En esta tabla se evidencia que desde finales de la década de 1980, los países latinoamericanos han venido reduciendo sus barreras aduaneras al comercio, ya sea vía unilateral -curva roja- o a través de convenios preferenciales bilaterales -líneas amarillas-. En promedio, los aranceles han bajado de 42% a poco más del 12%.

En esta tabla se evidencia que desde finales de la década de 1980, los países latinoamericanos han venido reduciendo sus barreras aduaneras al comercio, ya sea vía unilateral -curva roja- o a través de convenios preferenciales bilaterales -líneas amarillas-. En promedio, los aranceles han bajado de 42% a poco más del 12%.

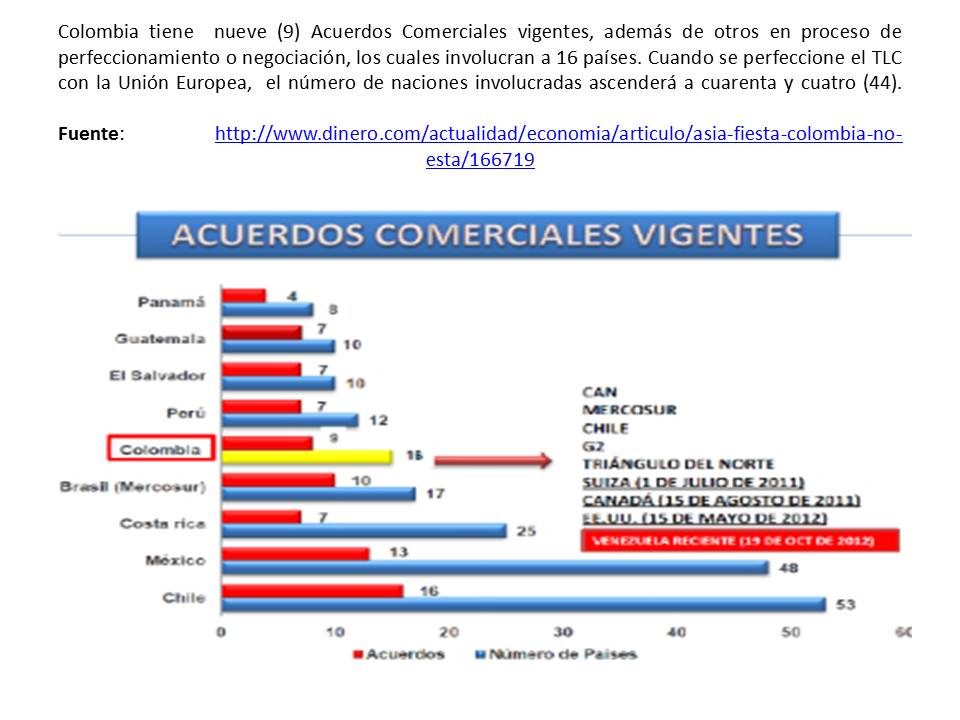

En el marco de esta estrategia, el país ha liberalizado su comercio y ha firmado una docena de acuerdos comerciales, algunos con vecinos de la región -CAN, G-2, Chile, Mercosur- y otros con mercados de otras latitudes: TLC con Estados Unidos, Unión Europea o el reciente con Corea. En esto nos parecemos a muchas naciones de la región y del planeta que han desarrollado un regionalismo abierto, fundamentalmente apoyado en la firma de TLC.

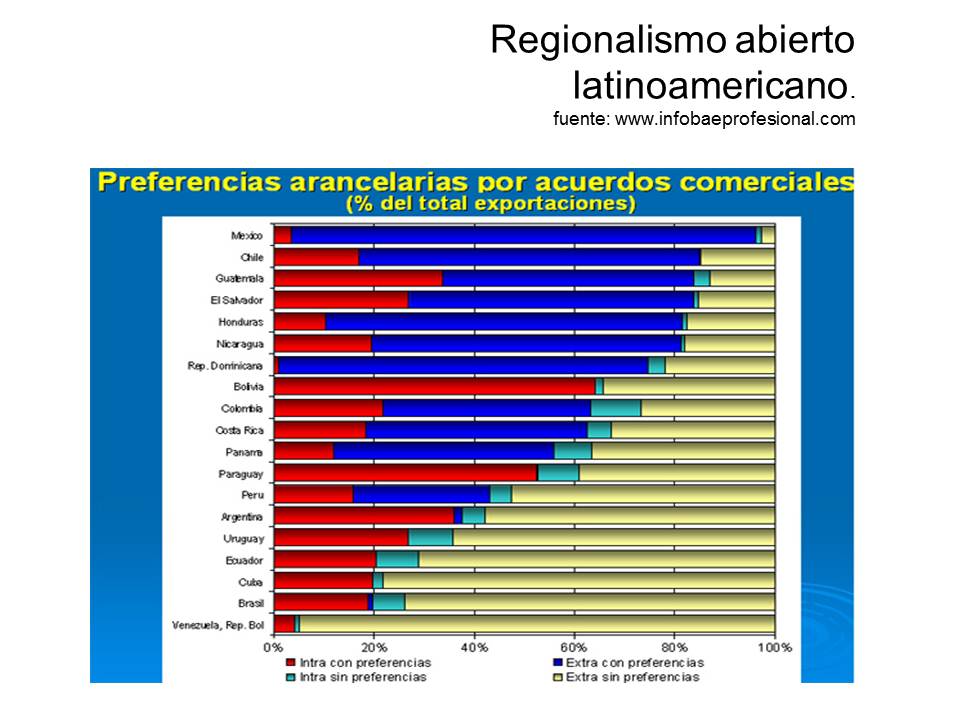

La presente tabla muestra que las exportaciones de muchos países latinoamericanos se realizan gozando de preferencias arancelarias fruto de acuerdos comerciales regionales (barra roja) o extrarregionales (barra azul).

La presente tabla muestra que las exportaciones de muchos países latinoamericanos se realizan gozando de preferencias arancelarias fruto de acuerdos comerciales regionales (barra roja) o extrarregionales (barra azul).

Como resultado de esta estrategia, las exportaciones colombianas también han sido beneficiadas con preferencias aduaneras, primero con países latinoamericanos en el marco de los acuerdos subregionales reconocidos por la ALADI, y a través de preferencias unilaterales de Europa y Norteamérica (SGP y ATPDEA). En el futuro cercano estas preferencias estarán enmarcadas en los TLC recientemente firmados.

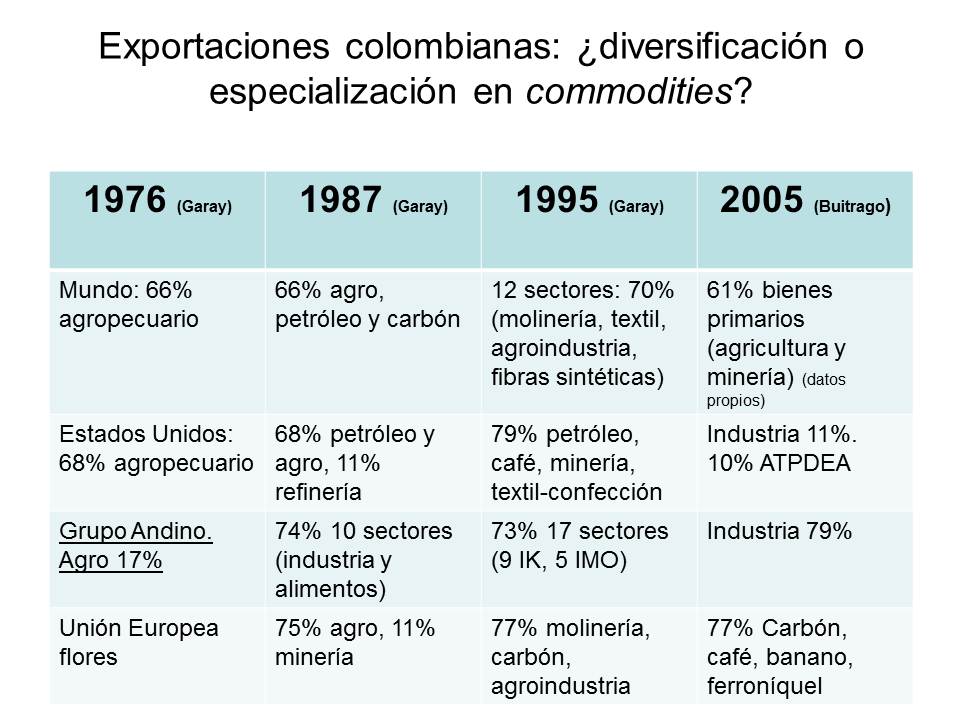

Sin embargo, tras 23 años de apertura económica un hecho relevante se presenta: la oferta exportadora colombiana no cambia, seguimos siendo exportadores de commodities, sin valor agregado. El proceso de apertura económica no se ha traducido en una modernización evidente del sector industrial, lo que se notaría en una diversificación y sofisticación de la oferta exportadora colombiana.

A pesar de las preferencias arancelarias, Colombia sigue siendo un exportador de combustibles (carbón, petróleo, ferroníquel), de bienes agrícolas tropicales (café, bananos) y de unas pocas manufacturas de baja complejidad tecnológica (confecciones). De hecho, el peso significativo de las manufacturas en las exportaciones sólo es evidente en el marco del mercado andino. ¿Por qué no se ha dado la transformación económica?

A pesar de las preferencias arancelarias, Colombia sigue siendo un exportador de combustibles (carbón, petróleo, ferroníquel), de bienes agrícolas tropicales (café, bananos) y de unas pocas manufacturas de baja complejidad tecnológica (confecciones). De hecho, el peso significativo de las manufacturas en las exportaciones sólo es evidente en el marco del mercado andino. ¿Por qué no se ha dado la transformación económica?

¿Dónde se embolató la receta?

Cuando miramos casos exitosos como los de Corea o de sus vecinos asiáticos, encontramos que los resultados han sido más que evidentes: diversificación de su oferta exportadora, agregación de valor a sus bienes y servicios, crecimiento significativo de sus exportaciones y del PIB per capita, caída en los niveles de pobreza, entre otros. Chile, nuestro vecino, con resultados menos asombrosos pero que van en la misma dirección, ha reducido su dependencia de las exportaciones de cobre, y ha ganado mercados importantes en Asia y Latinoamérica, además de incrementar sus ventas a Europa y Norteamérica.

Tanto en el caso asiático como en el chileno, el Estado no ha renunciado a su rol director de la economía, implementa políticas fiscales enfocadas al estímulo a la inversión, la innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación. Además, son crecientes los recursos que utiliza para fortalecer las capacidades productivas: educación, infraestructura, capacidades científicas y tecnológicas, etc. O sea, las razones de su éxito no se reducen a la firma de acuerdos comerciales.

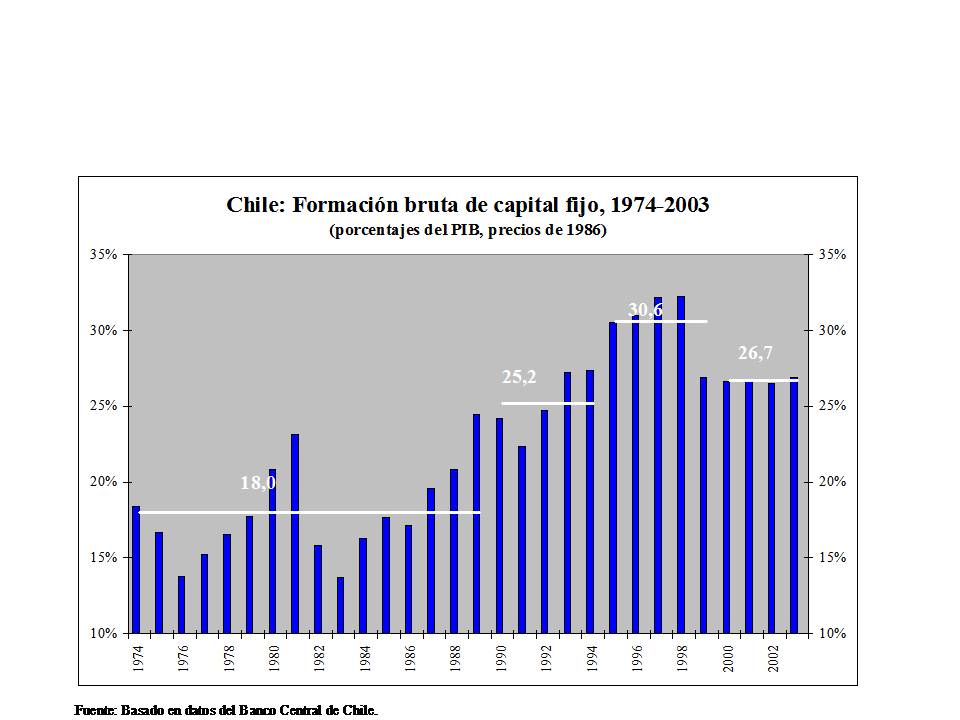

La formación bruta de capital fijo es la creación de capacidades para aumentar y diversificar la producción: nuevas industrias, infraestructura, tecnología, etc. Chile es un país que desde hace más de 20 años viene dedicando más de 1/4 de su PIB a formación bruta de capital fijo.

La formación bruta de capital fijo es la creación de capacidades para aumentar y diversificar la producción: nuevas industrias, infraestructura, tecnología, etc. Chile es un país que desde hace más de 20 años viene dedicando más de 1/4 de su PIB a formación bruta de capital fijo.

En Colombia no surgen nuevas industrias, los recursos para Colciencias son limitados, además de los problemas de gestión que aún vive, en Colombia no se patenta, la cobertura educativa sigue siendo baja, se tienen grandes problemas de vías terrestres y de puertos, además de una ausencia de opciones ferroviarias y fluviales. Pasados más de 20 años desde el cambio de modelo, Colombia no tiene nuevas industrias, el país sigue dependiendo de hidrocarburos, de café, de flores, de bananos y de una industria liviana tecnológicamente poco desarrollada.

En la cadena global de valor, donde la producción de bienes conecta a fábricas de países de todo el mundo, distribuyendo tareas de diversa complejidad, Colombia participa sólo en las puntas: de un lado, abastecemos de combustible a las fábricas asiáticas, europeas y norteamericanas y, del otro, ensamblamos productos de baja tecnología, vendiéndoles nuestra mano de obra barata.

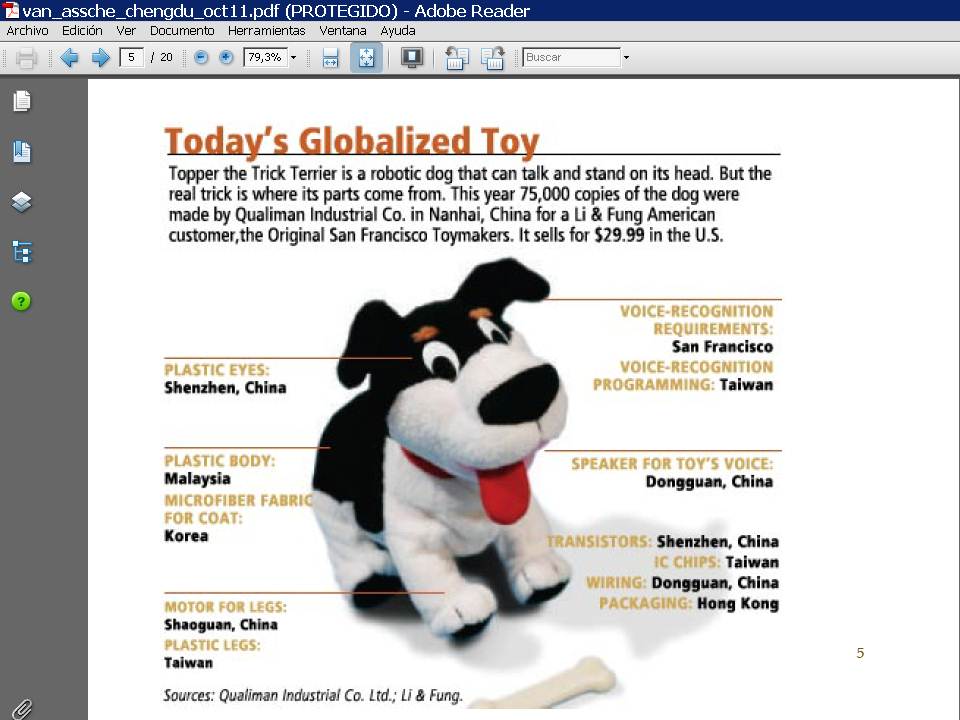

En ejemplos más complejos que el que veremos a continuación, hay grandes oportunidades para empresas que incursionen en procesos tecnológicos apoyados en estrategias de innovación y de investigación. En estos eslabones de la cadena es que debemos incursionar si queremos, realmente, superar los niveles de pobreza y ausencia de oportunidades para gran parte de la población:

El comercio mundial de tareas representa casi el 50% del intercambio de mercancías y servicios entre el Este Asiático y las empresas de Europa y Norteamérica. Si un producto tan simple como éste requiere la participación de fábricas de 6 países, entonces, mayores oportunidades existen en la cadena global de valor de aeronaves, TIC, agroindustria, biotecnología, entre otros.

La firma de TLC y la apertura unilateral de comercio son parte de una estrategia que no nos llevará muy lejos si no la complementamos con acciones contundentes para fortalecer nuestra capacidad productiva: infraestructura, educación, desarrollo, investigaciones, innovación y emprendimiento, principalmente.