“Un robot puede hacer un carro, pero no lo puede comprar”

Pool, J. C.

He querido comenzar este artículo con el sencillo párrafo del libro de Pool, ya que el tema del empleo, visto desde la perspectiva económica, tiene una clara asociación con el consumo: a diferencia de la esclavitud, en el capitalismo es necesario que los trabajadores reciban una remuneración, ya que los bienes y servicios que se producen necesitan consumidores con ingresos para adquirirlos. Sin embargo, los robots no son un tema de ciencia ficción; la automatización, la robotización y la sistematización de procesos es una realidad creciente que vuelve las labores productivas cada vez más”tecnológicas”,menos humanas.

Definiciones básicas.

Para hablar de empleo, debemos reconocer la existencia de Población Económica Activa (PEA); esto es, el segmento de la población que está en edad de trabajar, necesita trabajar, quiere trabajar y busca o tiene trabajo. Esta definición reconoce tanto la necesidad económica como la voluntad de trabajar, o sea, de realizar una actividad productiva a cambio de una remuneración. Adicionalmente, en esta definición es importante señalar la existencia de límites cronológicos, donde la infancia y la vejez son los bordes entre los que se define la PEA. Aquí hay particularidades derivadas de los niveles de desarrollo de los países. Entre más desarrollado es un país, menor es el rango de la PEA, mientras que en los países con menos desarrollo se permite el trabajo infantil y se debe laborar hasta bien entrada la vejez porque no hay un sistema de seguridad social que garantice una pensión de retiro a los ancianos.

Luego tenemos la categoría Desempleo. Esta define a los integrantes de la PEA que no hallan trabajo y, por ende, no tienen ingresos. La diferencia técnica que puede existir entre un país y otro la hacen los criterios con los que se definen las edades legales para trabajar o el tiempo que debe permanecer la persona sin trabajo (semanas o meses) para ser considerado un desempleado.

Ahora tenemos, por último, al Subempleo. Cuando hablamos de subempleo nos referimos a personas que: a.) no obtienen, al menos, un ingreso equivalente al mínimo legal vigente; b.) ejercen un trabajo inferior a las capacidades para las que se ha preparado (ingenieros que trabajan como técnicos, por ejemplo). O sea, en la primera definición se presenta al subempleo como una situación individual de insatisfacción; en la segunda, como una pérdida social, ya que se han invertido recursos sociales (alimentación, seguridad, educación) para preparar una persona que, en la práctica, produce bienes y servicios que requieren capacidades inferiores a las que posee.

De igual manera, el salario mínimo tiene una doble connotación dialéctica: un bajo salario mínimo indica que las personas empleadas tienen un nivel reducido de satisfacción de sus necesidades, lo que puede estimular la contratación de nuevos trabajadores; pero, de otro lado, la remuneración baja limita la capacidad de la población de acceder a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, lo que desestimula la creación de nuevos empleos.

¿Por qué trabajar? ¿Para qué trabajar?

Ya sabemos que en economía al trabajador se le entiende como mano de obra y como consumidor. O sea, es una herramienta para producir bienes y servicios y para consumirlos a la vez. Pero socialmente hablando, ¿qué es el trabajo para las personas?

Si bien para la economía de mercado el empleo es la forma más recurrente de obtener ingresos para que las familias puedan acceder a los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades materiales; el trabajo es también la oportunidad de plasmar los talentos creativos que se traducen en obras que dan placer a quien las crea.

Por lo anterior, el reto central de un régimen laboral, socialmente hablando, es prodigar a las personas la oportunidad de trabajar en organizaciones y con retos tales que les permitan desplegar todos sus talentos para realizar obras que satisfagan a quienes las usarán (consumirán) y a quienes las elaboran. En consecuencia, tanto el subempleo (desaprovechar las capacidades) como la mala calidad del trabajo (mal jefe, mal ambiente, retos insignificantes) son características fundamentales de lo que se podría definir como una sociedad infeliz.

¿Las máquinas reemplazan a los hombres?

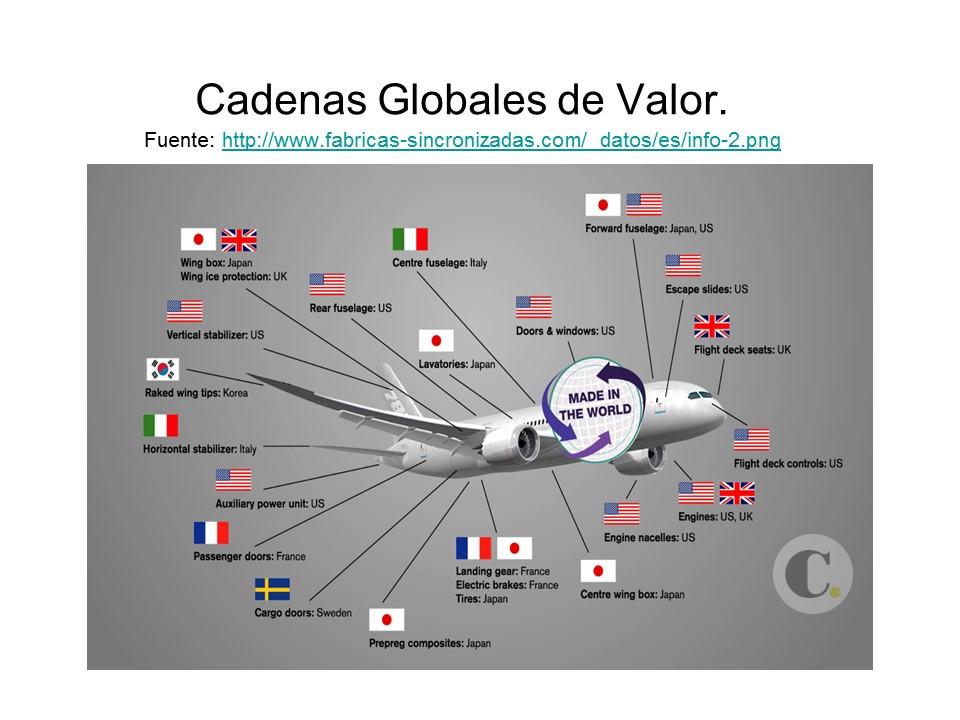

Si reducimos este tema al plano económico, entonces, renace la duda con la que empezamos la discusión: ¿si las máquinas (robots) producen los bienes, entonces, quién los comprará? Ante esta disyuntiva surgen dos opciones que no son antagónicas:

1. La reducción de la jornada de trabajo para asegurar la ocupación en el nivel de pleno empleo. Si el trabajo es dignificante, si la economía de mercado requiere de compradores para que el sistema de producción permanezca y si la tecnología eleva la productividad y destruye puestos de trabajo que son más mecánicos que creativos, entonces, la jornada laboral seguirá reduciéndose, abriéndose cada vez más espacio para el ocio;

2. Extensión de la jornada de ocio. El ocio es una categoría que tiende a confundirse con la vida improductiva. Nada más alejado de la realidad. El ocio se debe entender como la oportunidad de las personas de dar rienda suelta a su creatividad sin que medie el interés o la necesidad de una remuneración.

En síntesis, cuando las personas tienen talentos desarrollados (y desarrollables) y motivaciones arraigadas -no sólo materiales-, entonces pueden desplegar su capacidad creativa, ya sea en su tiempo laboral o en su tiempo de ocio, para enriquecer a la sociedad con las obras resultado de su creatividad. Cuando el fruto de su trabajo está enriquecido de estética y de motivaciones éticas, ademas de su valor intrínseco (valor de cambio), entonces su valor de uso (utilidad) crece, en tanto eleva su pertinencia material y adquiere, adicionalmente, una espiritual.