“Los populistas no están de moda, hablar mal de ellos, sí” (N.N.)

Se ha consolidado una especie de consenso global (y globalizante), en el sentido que los valores que son tan preciados a Occidente están en peligro con el auge de los llamados populismos, sean estos de derecha o de izquierda.

Sin embargo, el consenso trae consigo, generalmente, el riesgo de la falta de discernimiento. Es tan obvia la “maldad” en los populismos que no dejamos espacio para la reflexión. Este siglo XXI está cargado de movimientos políticos denominados “populistas”, sin mayor explicación: “son populistas, entonces, son malos”

Populismos en el siglo XX.

Dussel nos recuerda que en el siglo XX hubo movimientos nacionalistas denominados populistas, los cuales incluyen a Lázaro Cárdenas (que nacionalizó el petróleo mexicano), a Irigoyen y a Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil y a Arbenz, derrocado en Guatemala (1954) por élites que defendían intereses del capital norteamericano en Guatemala.

Esta experiencia de gobiernos y partidos populistas alimentó el surgimiento y desarrollo de una burguesía nacional, a la vez que se consolidaba, atada a ésta, una naciente clase obrera. El populismo, entonces, se entendía, como procesos nacionalistas que desdecían de las teorías clásicas y neoclásicas del desarrollo económico (liberalismo económico), para explorar nuevos caminos que sacaran a los frágiles países latinoamericanos, del subdesarrollo.

Una de las fortalezas del populismo del siglo XX es que gradualmente se fue apoyando en tratados teóricos que daban nuevas perspectivas al desarrollo de los países. El marxismo, el estructuralismo y la Cepal (ésta última, en las décadas de 1960 y 1970) sirvieron de base para que los procesos sociales y económicos de naciones denominadas subdesarrolladas tomaran rumbo propio, lo que se tradujo en industrialización, consolidación de clases sociales urbanas, reformas agrarias y fortalecimiento de la participación ciudadana en lo político (voto femenino, por ejemplo).

¿Quiénes son los populistas del siglo XXI?

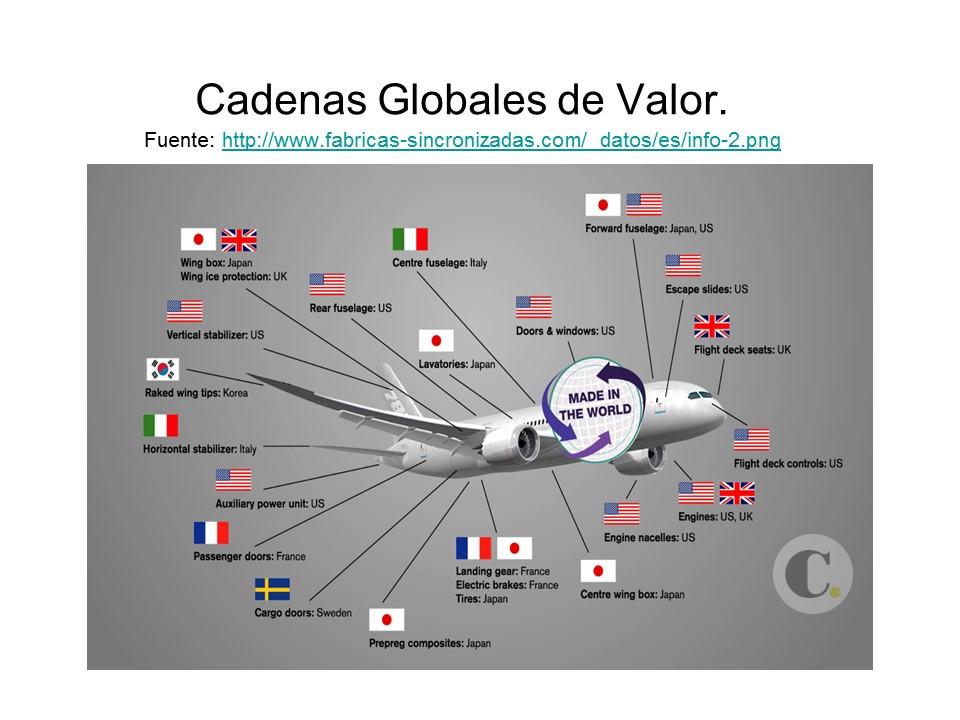

En este siglo XXI, los gobiernos de centro-izquierda en América Latina, contrarios al modelo de globalización neoliberal, han sido denominados “populistas”. Con el liderazgo de Chávez y el poder de Lula, la región se llenó de estos gobiernos, con excepción de Colombia y México (Chile es un caso aparte, merece un capítulo propio). Este denominado populismo no duró mucho y antes de terminar la segunda década del siglo, parecen ser cosa del pasado. Pero, lo que es claro es que estos gobiernos cuestionaron el modelo de globalización neoliberal que se impuso en el planeta desde la década de 1980.

Adicionalmente en naciones de Europa, y ahora en Estados Unidos, también han surgido movimientos políticos denominados “populistas”; son una especie de nacionalismos que cuestionan en parte a la globalización existente. Sin embargo, estos movimientos no tienen raíces de izquierda (por decir, comunistas, socialistas, socialdemócratas o algo parecido), sino todo lo contrario, vienen de las entrañas de los movimientos conservadores. Los hay con fuerza en Francia, en Austria, en Holanda y expresan un triunfo concreto en Reino Unido al haber logrado la aprobación del Brexit, o sea, desconectar la isla británica del bloque europeo.

¿Qué se le cuestiona a los populistas?

A los populistas latinoamericanos se les cuestiona desde la “ciencia”, por la falta de ortodoxia en sus modelos económicos: practican políticas “populistas” insostenibles. O sea, se señala que lo que hacen es loable pero no viable; en cambio, lo que sí sería sostenible sería la economía de mercado. En la crítica se les recuerda que el socialismo prosoviético y el modelo keynesiano habrían demostrado su ineficiencia y entraron en desuso. El Estado cede su preeminencia al mercado.

A los populistas europeos y a Trump se les acusa de xenófobos, de racistas, de poner en entredicho los valores occidentales, construidos a lo largo de los siglos. La idea de frenar la libre movilidad de personas y la intención de revalorizar la “identidad nacional” se cuestionan como ideologías que contradicen un objetivo más loable, cómo lo es el de la libertad de las personas, en este caso la libertad de movimiento.

En otras palabras, el “consenso” prooccidental combina los cuestionamientos al “neoproteccionismo” y a la xenofobia y los convierte en un mismo “demonio”: el populismo.

Pero ¿quién vota por los populistas? ¿por qué lo hacen?

Aqui es donde deseo deshacer el consenso. Existe un hilo conductor que relaciona a los populismos latinoamericanos de comienzos de siglo XXI con el discurso de Trump, de Le Pen o de los defensores del mismo Brexit. Y este hilo conductor son sus electores. Si bien es cierto que por Trump o Le Pen votaron personas que tienen una posición discriminatoria con respecto a los inmigrantes, la verdad es que muchos electores de los populistas de ambos continentes son obreros, campesinos y microempresarios que sienten que la globalización neoliberal les roba el empleo en particular y el bienestar en general.

Seguramente se puede aceptar que los políticos “populistas” manipulan la opinión pública, señalando, por ejemplo, que los inmigrantes roban los puestos de trabajo. Pero el hecho fundamental es que hay ingentes grupos de personas que cuestionan el modelo económico que ha regido al planeta en los últimos treinta años. Tanto en América Latina como en Estados Unidos o en Francia, hay trabajadores que sienten que la globalización neoliberal les ha robado la oportunidad de tener garantizados unos mínimos de bienestar.

En síntesis, si bien los populismos del siglo XXI viven en un contexto diferente a los del siglo pasado y, además, no aparecen nuevas teorías de desarrollo social y económica que renueven los argumentos en pro del proteccionismo, la verdad es que el auge de estos partidos es, ante todo, una protesta que se está haciendo mundial, para cuestionar a un neoliberalismo que impone una globalización inequitativa, que privilegia los logros del mercado más que los de los ciudadanos. Como ha sucedido en otros momentos, es posible que el remedio sea peor que la enfermedad, pero la cura no se puede buscar si se niega la existencia de una patología. Y los síntomas son incuestionables.