Giovanny Cardona Montoya, julio 1 de 2019.

En los últimos meses, los colombianos han estado inquietos por temas demográficos: la migración de venezolanos desde 2017 como consecuencia de la crisis socio-política y económica del vecino país; las dudas sobre el censo de la población colombiana (¿somos casi 50 millones de habitantes o mucho menos?); o la preocupación por la población joven que ingresa a la educación superior ¿hay menos jóvenes? Todas estas inquietudes tienen validez, pero no son el resultado de fenómenos coyunturales, responden a tendencias de largo plazo que vienen y continuarán en el mediano y largo plazo.

Nada sucede repentinamente. La población mundial está cambiando en su estructura, pero éste es un proceso gradual que se ha venido labrando con marcado acento desde comienzos del siglo XX:

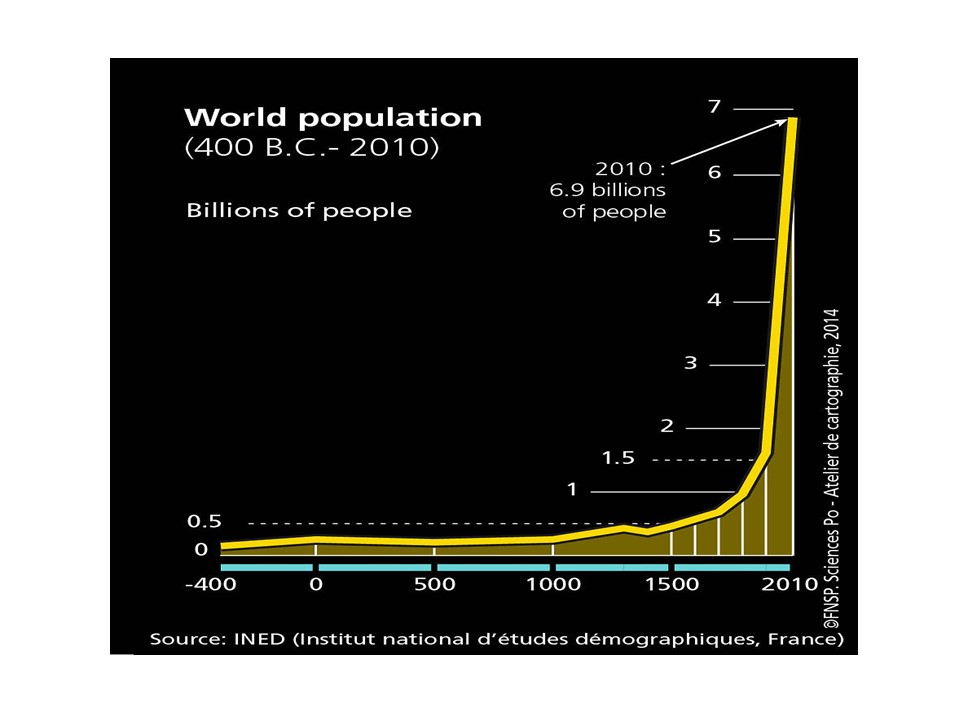

Como podemos ver en este gráfico, es desde comienzos del siglo XX que la población mundial se ha multiplicado por cuatro, llevándonos a esta compleja situación de sobrepoblación. Sin embargo, como proceso cíclico, la evolución no es lineal y, además se desarrolla de manera gradual, aunque a velocidades cambiantes.

Para anticipar el devenir de la población mundial, debemos tener en cuenta:

– los sistemas de salubridad han ayudado a que, de manera gradual, se reduzca la morbilidad infantil y aumente la expectativa de vida. Los desarrollos en materia de nutrición también han incidido positivamente en estos indicadores.

– la evolución demográfica en Europa y las que históricamente fueron sus zonas de influencia (colonias en África y América Latina), ha estado asociada a los niveles de desarrollo socio-económico (los más industrializados redujeron la mortandad infantil, aumentan la expectativa de vida, pero luego comienzan a reducir el tamaño de sus familias).

– China, India y algunos vecinos de la región se han convertido en el mayor foco de crecimiento poblacional del planeta. Hoy, el 40% de los habitantes del planeta viven en esa región.

– Las migraciones se dan por diversas razones, algunas responden al proceso globalizador (migraciones intrarregionales, migraciones de mano de obra cualificada y de inversores), pero otras responden a los desbalances en las expectativas de vida y de desarrollo socio-económico (habitantes del Sur subdesarrollado migran al Norte desarrollado).

– las nuevas generaciones, las de la globalización, tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la de sus padres y abuelos. Viven conectados, no se sienten atados a tradiciones (casarse y tener hijos, por ejemplo) y ven su hogar en cualquier lugar del planeta.

Familias más pequeñas, menor natalidad, mayor población anciana.

En el proceso de desarrollo demográfico de las últimas décadas se evidencian los siguientes cambios:

– las familias cada vez tienen menos hijos (algo más evidente en países industrializados y en grupos sociales de ingresos medios y altos). Los expertos señalan que la familias de mayores ingresos y de alto nivel de formación, presentan aspiraciones y estilos de vida que difieren de los tradicionales: viajar, hacer posgrados, no atarse a empleos, ni a lugares de vivienda, etc.

– crece el número de hogares de población adulta y jubilados.

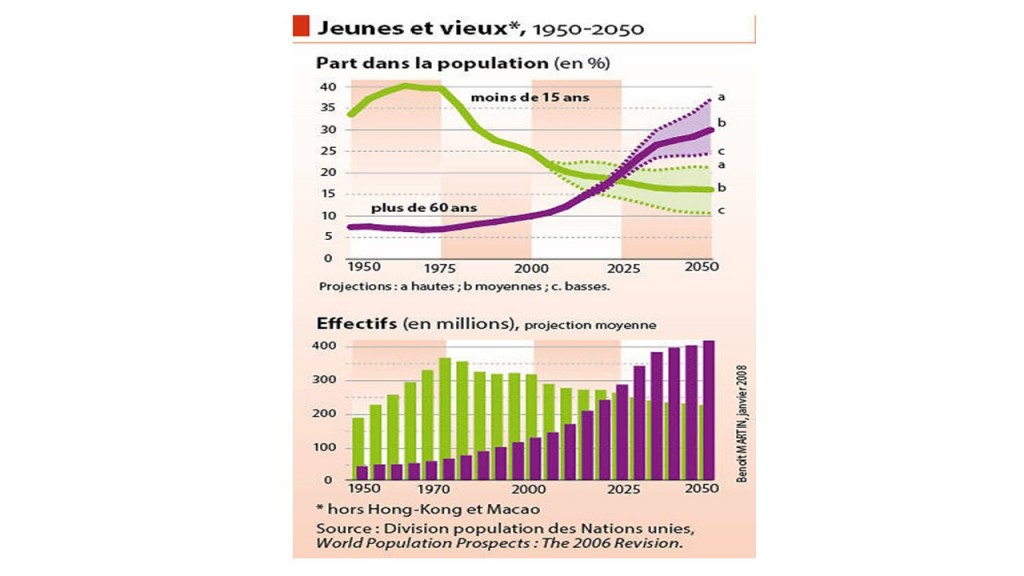

Ese gráfico nos muestra la evolución histórica de la población joven y de la adulta. Ya, para 2025 se pronostica que la población mayor de sesenta años comienza a superar a la de menores de 15 años. ¿Quién trabajará para sostener la jubilación de los mayores?

Los estudios muestran que la estructura de los hogares está sufriendo cambios importantes, los cuales deben ser tenidos en cuenta en la planeación de políticas públicas, en las estrategias de marketing, en el sector de la construcción y en la generación de nuevos emprendimientos. Aunque estas tendencias no son homogeneas, son evidentes en Europa, Norteamérica y gran parte de América Latina. Igualmente, en países de otras regiones, este proceso tendencial es notorio en los estratos socio-económicos, medio y alto:

– cada vez hay más hogares unipersonales,

– crecen los hogares de divorciados,

– aumenta el número de hogares de parejas con un solo hijo o sin hijos,

– se reduce el número de hogares tradicionales: un padre, una madre y dos o más hijos.

– sigue creciendo la población de manera más o menos acelerada en regiones con fuerte influencia religiosa (países musulmanes, India) y en grupos socio-económicos de bajos ingresos (África)

Las migraciones: el lado humano de la globalización.

El otro cambio fundamental que se vive en la población mundial es el derivado de la integración cultural. Las migraciones responden a necesidades económicas, a ubicaciones geográficas particulares y a perspectivas cambiantes de la vida por parte de los habitantes del planeta.

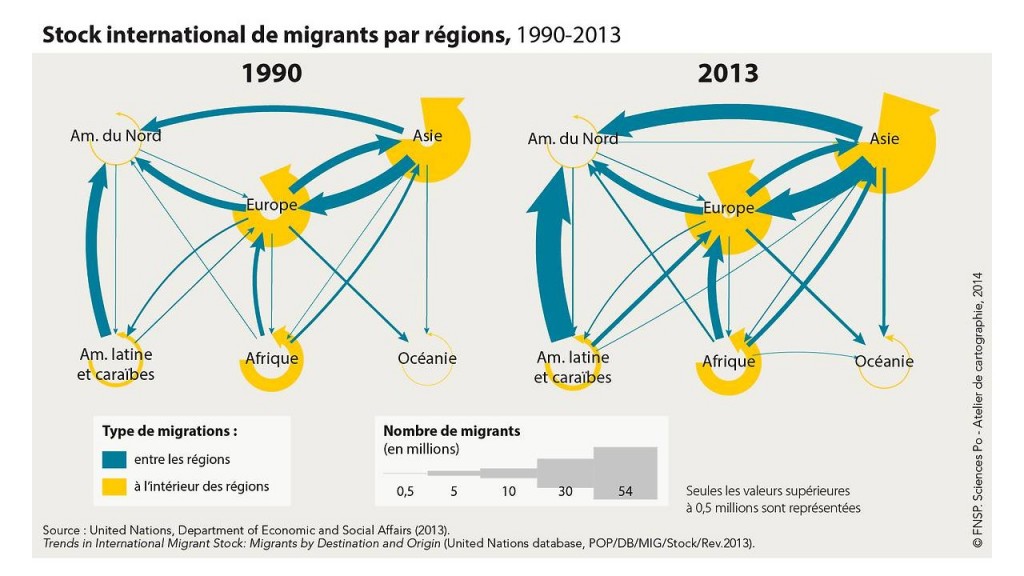

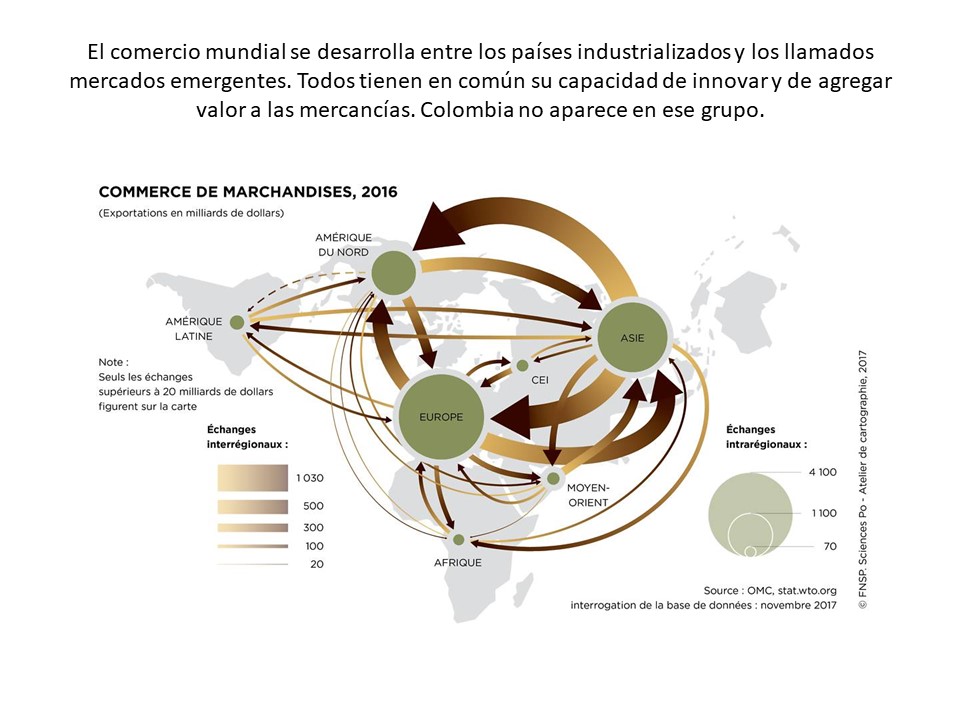

Como se puede ver en este gráfico, son fuertes las migraciones intrarregionales (flechas amarillas) y las que van del Sur al Norte.

Si bien las migraciones no son nuevas (los europeos migraron en siglos pasados hacia América, Asia, África y Oceanía), y desde el siglo XX se han tenido fuertes olas migratorias en diversas regiones -africanos hacia Europa, latinoamericanos hacia Estados Unidos-, la realidad es que los inmigrantes hoy tienen un mayor peso dentro de la población de los países receptores:

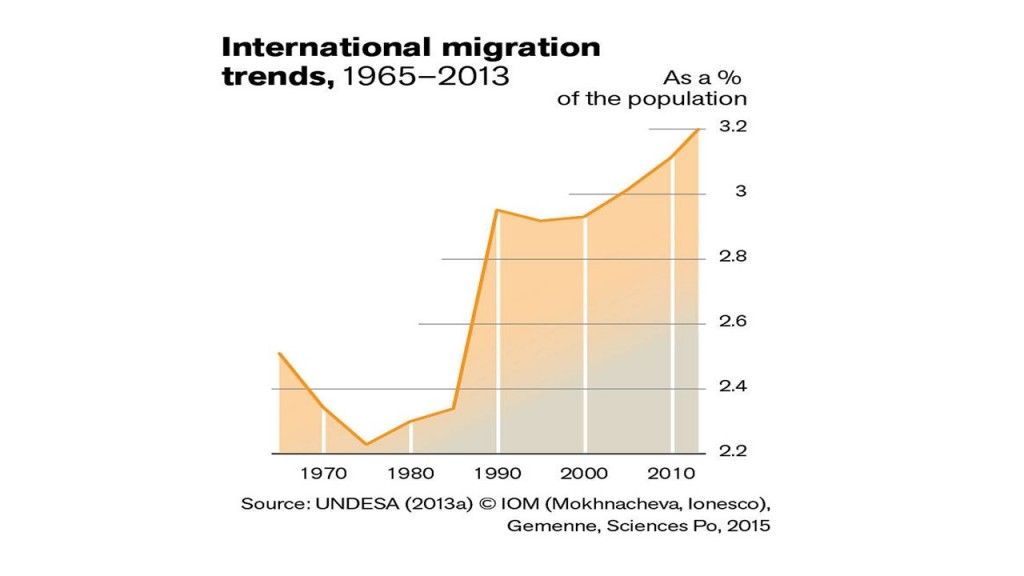

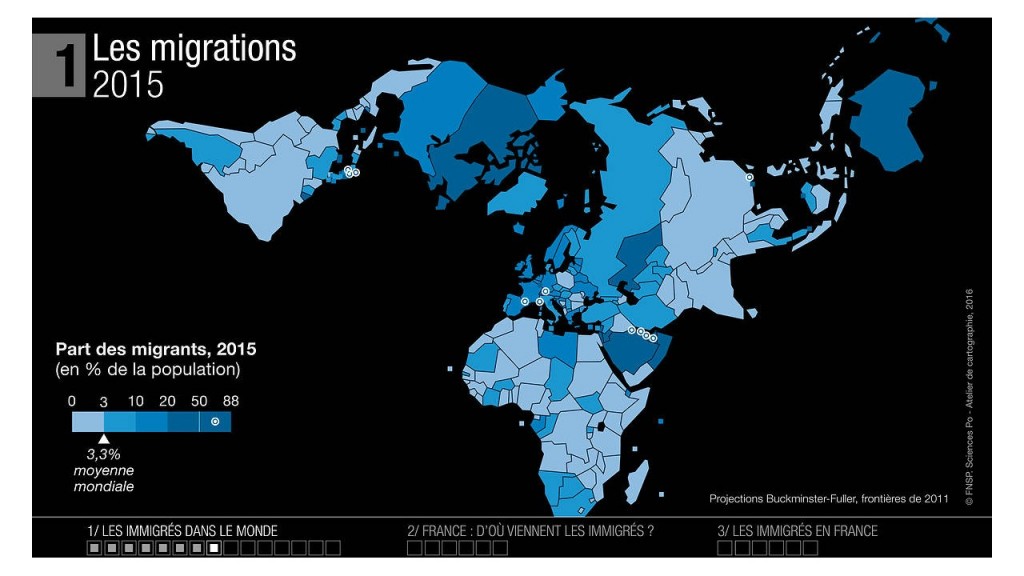

Este gráfico nos muestra que la población de inmigrantes, que en 1980 rondaba el 2.3% de la población mundial, viene creciendo a tal punto que hoy bordea el 3.2%.

Toda esta realidad le quita sentido a los sentimientos anti-migratorios, nacionalistas y xenófobos. Los países cada vez son más mezclados, mestizos e interculturales. Pensar que Europa, Norteamérica o Australia son regiones que pertenecen a una población “autóctona” es desconocer la historia y, además, negar la importancia que el fenómeno migratorio tendrá en las próximas décadas.

Este último gráfico muestra el peso de los inmigrantes en los diferentes países del planeta. Es evidente que tienen una gran participación en Argentina, Venezuela, Australia, Canadá, en el Sur de África, en algunos países del Golfo Pérsico e, incluso, en Estados Unidos.