Giovanny Cardona Montoya, mayo 2 de 2021.

1. Somos un solo mundo y no nos hemos dado cuenta.

A pesar de que por mles de años hemos sido la especie dominante del planeta, los humanos crecimos distanciados. Nos pueden hablar de los vikingos, de las cruzadas, de los viajes de Marco Polo, de la búsqueda de Las Indias por parte de los italianos y los ibéricos, etc. Pero, la verdad es que hasta hace 500 años los nativos americanos jamás habían oido hablar de Europa y lo mismo le sucedía a estos últimos con respecto a las tribus del Nuevo Mundo. De hecho, los europeos no sabían que existía este pedazo de tierra.

A pesar de que los chinos, los mongoles, los indios y los europeos se cruzaban una que otra vez en el camino o los últimos visitaban a los primeros (con el crucifijo, con mercancías y con armas), la verdad es que el común de la gente sabía más o menos nada de la existencia de los otros.

O sea, una cosa es que la literatura especializada halle evidencias de ciertos contactos interregionales e interculturales y otra cosa muy diferente es que los habitantes de a pié de Europa supieran algo acerca de personas que vivian más allá de la Villa, el Ducado o el Reino. Definitivamente, hasta hace muy poco el mundo era un archipiélago de culturas separadas por océanos, mares, montañas o desiertos.

La expansión del cristianismo, el imperio de los mongoles, el imperio romano, la expansión de los musulmanes, el descubrimiento de América y la conquista de África por parte de los europeos, fueron necesarios para una integración religiosa, linguística, tecnológica y comercial de las diferentes regiones del mundo.

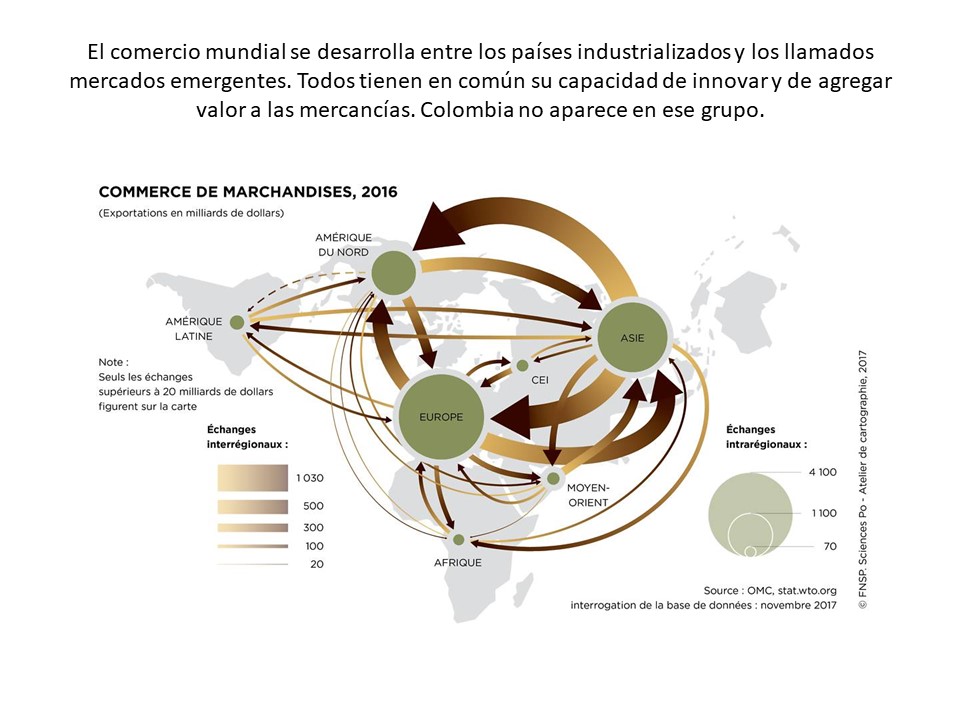

El desarrollo del comercio marítimo, el descubrimiento de América y las revoluciones industriales (a partir del siglo XVIII) motivaron viajes, conquistas, relaciones diplomáticas, flujos de mercancías e inversiones internacionales que han creado al mundo globalizado de hoy.

Tanto se han recortado las distancias y caído los muros que, en 2019 aterrizaron en otro país más de 1400 millones de personas -una quinta parte de la población mundial-. En esa misma dirección, podemos señalar que la Inversión Extranjera Directa -IED- en todo el mundo (2019) superaba los 1.5 billones de dólares (millones de millones). Otro tado relevante es la dependencia de las exportaciones. Para México, las ventas al extranjero representan casi el 40% de su PIB; para el planeta, dicho guarismo supera el 30%.

Estos datos y otros asociados al uso de Internet, a las pandemias, a los conflictos internacionales y al calentamiento global, traen como consecuencia una realidad: las fronteras nacionales se hacen porosas y, en algunos casos, se desmoronan. Hay dos dimensiones complementarias que explican este nuevo mundo que hemos construido:

– El intelecto humano y los intereses económicos culturales, religiosos y políticos han motivado el derrumbe de fronteras: el fortalecimiento de las comunicaciones internacionales y del transporte, el turismo internacional, el comercio exterior, los acuerdos de cooperación e integración y las cadenas globales de valor son resultado de una acción consciente del hombre para unificar y homogeneizar mercados y culturas.

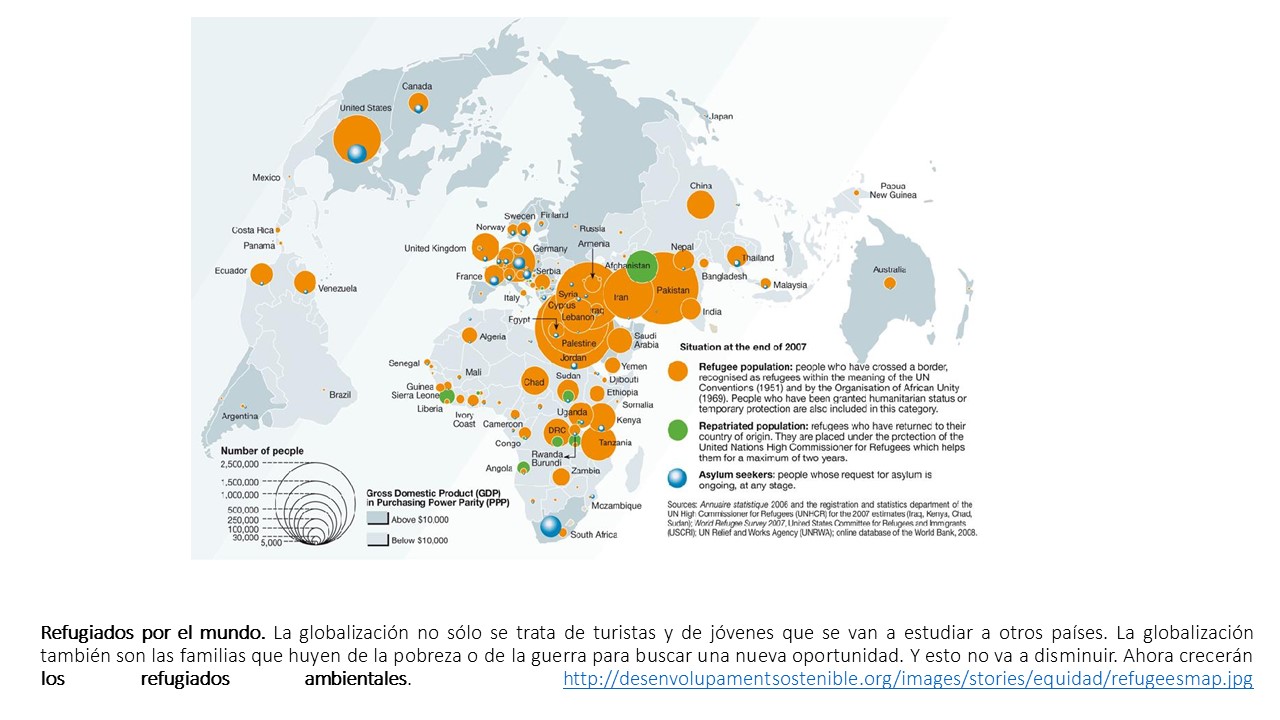

– Pero, del otro lado, las guerras, las epidemias y el deterior del medio ambiente son fenómenos transnacionales. Cruzan la frontera los soldados, las víctimas del conflicto, de las pandemias, de la miseria y del calentamiento global. Todos necesitan huir de su territorio para encontrar esperanza.

2. ¿Una nueva ética para la globalización?

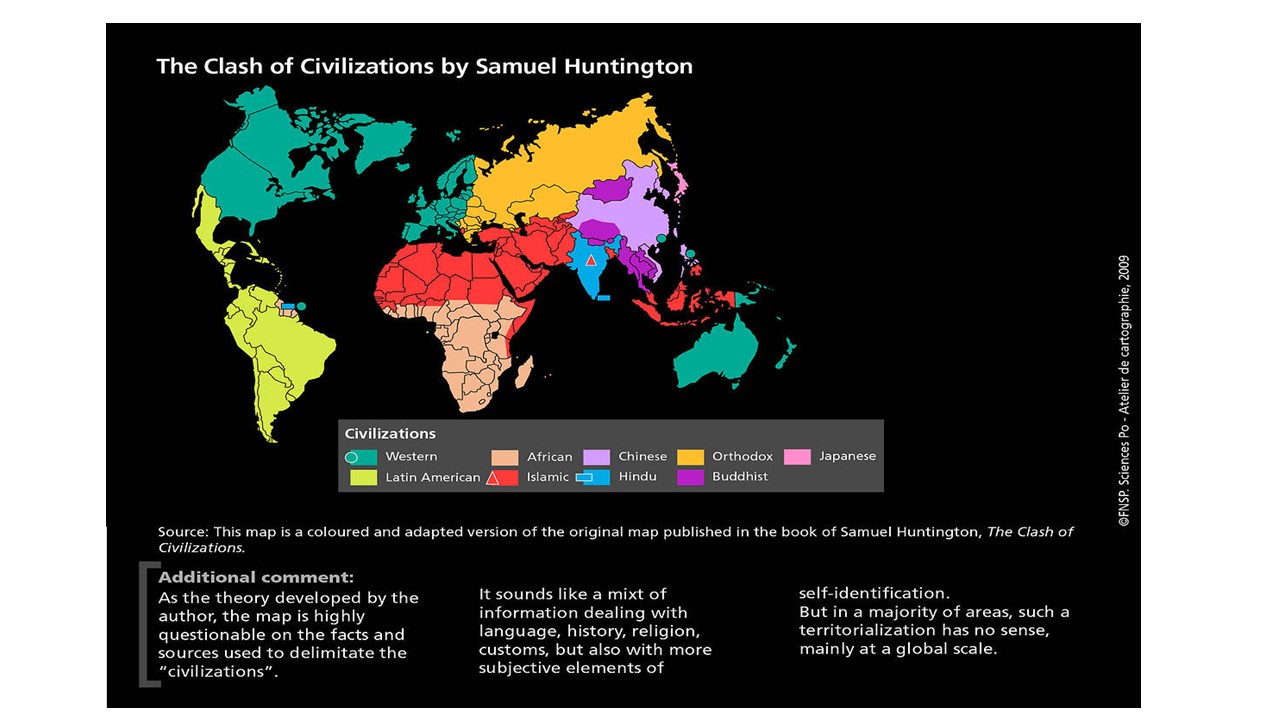

Hoy más que nunca, el panorama pintado por Samuel Huntington hace varia décadas, requiere de reflexión social e individual. Un choque civilizaciones sólo acelerará el camino de la humanidad y del planeta hacia el desfiladero. En respuesta al Clash of Civilizations debemos anteponer un “Ejercicio Extendido de Soberanías”.

Hoy más que nunca, el panorama pintado por Samuel Huntington hace varia décadas, requiere de reflexión social e individual. Un choque civilizaciones sólo acelerará el camino de la humanidad y del planeta hacia el desfiladero. En respuesta al Clash of Civilizations debemos anteponer un “Ejercicio Extendido de Soberanías”.

Tal vez lo que se necesita en las actuales circunstancias no es formular un nuevo tratado ético, sino revivir algunos de los patrones que se han escrito a lo largo de varios milenios pero que han caído en el olvido, y adecuarlos al actual momento histórico y al devenir de la humanidad y del planeta.

Revivirlos, porque muchas veces se ha hablado de la unión dialéctica entre el individuo y la sociedad y entre el hombre y la naturaleza. Y adecuarlos, porque ello implica renunciar a estereotipos, creencias y valores que se caracterizan, entre otros, por la segmentación de las identidades: yo, el colombiano; yo, el afroamericano; yo, el católico; yo, el clase media; yo, el género masculino, etc. Ahora se trata de una ética para seres individuales que son, a la vez, ciudadanos del mundo.

La ética (costumbres y valores, capacidad de diferenciar el bien y el mal, comportamientos a partir de ciertos patrones morales, etc.) no es una categoría abstracta, es concreta y se materializa en ciertas sociedades y momentos históricos. El esclavista tenía una ética, el soldado se guía por patrones éticos en la guerra, el cazador de elefantes tiene ciertos valores, el sacerdote y el ateo, ambos tienen rasero ético; al igual que el obrero sindicalizado y el dirigente gremial.

Entonces, nuestra vida frecuentemente enfrenta el dilema ser individual-ser gremial. Eso es claro y comprensible. Pero se hará difícil resolver los retos globales si persistimos en desconocer o menguar nuestra identidad de Seres Vivos. Para no entrar en detalles, la humanidad está abocada a retos que van a cambiar el mundo que conocemos, en las próximas décadas. Se acabó el tiempo de pensar en “las futuras generaciones”. Los cambios ya están aquí a la vuelta de la esquina. De hecho, si hubiéramos actuado desde hace medio siglo, las oportunidades serían mayores.

Los principios éticos que colocan la vida digna en el centro de las prioridades, aquellos que señalan la importancia de tratar la naturaleza como Par del ser humano, hoy adquieren total pertinencia y relevancia.

Pero ese discurso ético, “revivido y readecuado”, requiere de una estructura social, política y económica más universal, menos parcelada. Una cultura que se enfoque en los derechos de cada ser vivo para tratar de preservar la vida como un todo. Las fronteras entre países no protegerán a unos pocos, porque la Globalización es una realidad que permea y cruza cualquier muro.

La pandemia del Covid-19 es sólo un ejemplo de lo que nos espera. Ningún país saldrá del problema por sí solo. Los viajes internacionales seguirán transportando el virus o la economía se estancará si solo viajan los vacunados. Tal vez algún empresario crea que resolverá el problema vacunando a sus empleados, pero ¿y sus clientes, socios y proveedores? ¿y los familiares de sus trabajadores?

Adicionalmente, las mutaciones del virus parece que traen más dolores de cabeza de los que ya tenemos y ningún país o empresa podrá resolver esto solo. Ya es hora de dejar de pensar que esto lo resuelve cada uno por su lado.

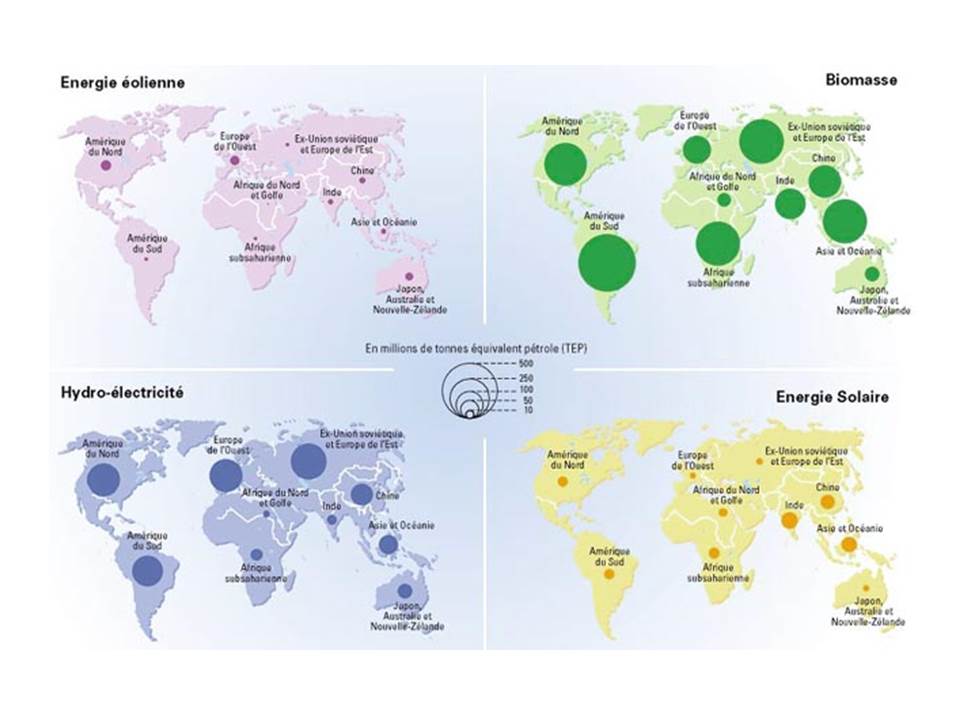

El calentamiento global es más complejo y definitivo. La población de las costas e islas debe migrar (refugiados ambientales), los campesinos perderán sus cosechas, los habitantes de las laderas de los rios verán inundar sus casas, los incendios cada vez serán más recurrentes. ¿En cual país? En todo el planeta. Ningún país, ninguna raza, ninguna religión podrá resolver esto por sí solo.

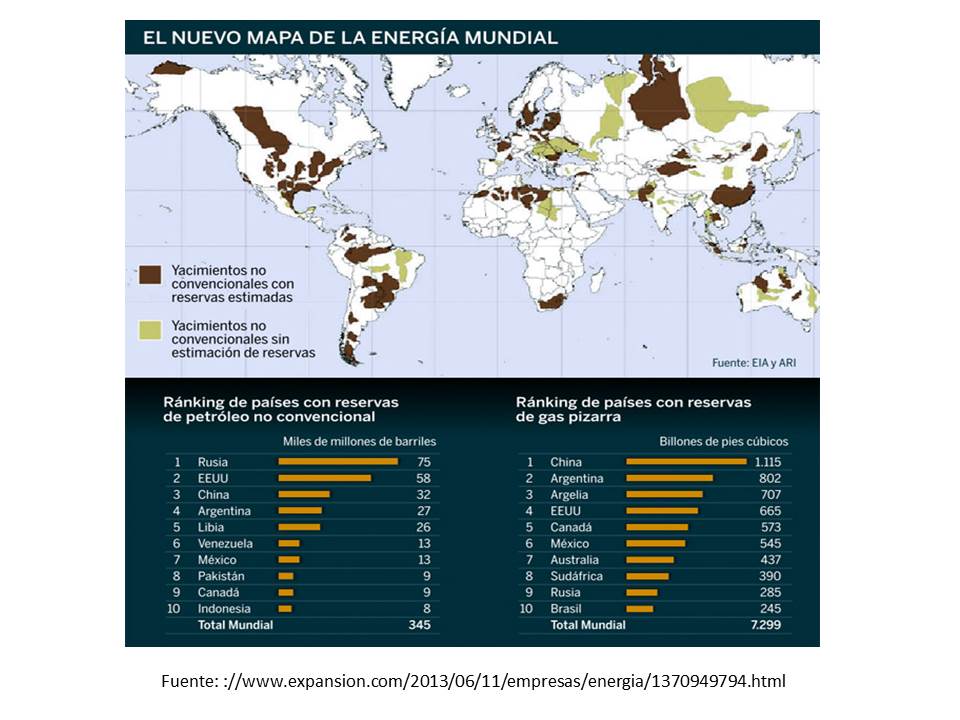

Y hay más, se aproxima una transformación radical de la economía y, por ende, del modelo de poder político. Todo lo asociado a la cuarta revolución industrial -transformación digital, inteligencia artificial, etc.- pondrá de cabeza el sistema productivo.

El poder de los últimos siglos se ha sustentado en la capacidad productiva. Los hombres fueron los únicos importantes hasta que el sistema de economía de mercado entendió que las mujeres serían fundamentales para producir, para comprar, incluso, para ganar las guerras. Pero se acerca el momento en el que ni hombres, ni mujeres serán relevantes para producir o batallar. De eso se irán ocupando los robots, los drones, las impresoras, 3D, los algoritmos, etc. ¿Estamos preparados para esta nueva realidad?

Ya hay drones repartidores, francotiradores y lanzabombas. Ya existen las impresoras 3D que hacen máquinas, vehículos y edificaciones. Con ciertos algoritmos, las redes te ayudan a comprar tus tiquetes o reservar tu habitación de hotel. ¿Quién dice que el avión no lo piloteará un robot o que éste no te aseará la habitación? De hecho, ya puede recoger la cosecha de naranjas con las que te harán el jugo al desayuno.

La realidad de la Cuarta Revolución Industrial no es una crisis en sí misma. Seguramente es una oportunidad. Pero esta oportunidad no se puede aprovechar con principios éticos que tratan la naturaleza como inferior y segregan a grupos poblacionales de manera arbitraria: nacionalildad, raza, género, etc.). El siglo XXI no puede ser de guetos, sino de un único rebaño de seres vivos.

Es hora de cuestionar el carácter absoluto de los nacionalismos y de establecer fronteras líquidas para que la concertación, la cooperación y la integración puedan alcanzar la amplitud y profundidad que reclaman los retos que la humanidad y el planeta enfrentan en la actualidad. Ejercicio Extendido de la Soberanía en lugar de murallas. De otro modo, no saldremos bien librados de lo que nos está pasando y lo que se avecina.

En síntesis, estamos en un momento histórico de implicaciones globales. La nueva ética debe conectar lo multilateral con lo local, lo social con lo individual y al ser humano con las demás especies del planeta. El camino que se debe tomar requiere un repensar de la amalgama dialéctica entre la unidad y el todo.