Píldoras para inducir el tema:

1. Aunque nos preocupa la revaluación del peso en Colombia, no podemos perder el horizonte de que éste es un problema global. O sea, el dólar está barato en todo el mundo.

2. Aunque el problema se puede atacar directamente, frenando la entrada de dólares por alguno de sus canales, también es cierto que hay raíces más profundas en la poca capacidad de ahorro del país y en los continuos déficits fiscales.

3. Aunque nos parezca que el precio del dólar es una gran preocupación de los exportadores, los desequilibrios de tasa de cambio también pueden provocar burbujas en sectores no transables, -como la construcción- con efectos muy nocivos en el largo plazo. Una bonanza de divisas eleva los precios de los no transables -que no tienen competencia vía importaciones- pudiendo atraer capitales desde sectores transables -que sí tienen competencia en las importaciones- lo que desequilibra la estructura del aparato productivo.

Problema Global

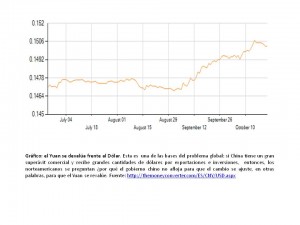

Hay dos actores fundamentales en este problema: China y Estados Unidos. El primero es un país que recicla una gran cantidad de dólares por ser el mayor exportador de la economía mundial y por atraer importantes flujos de inversiones extranjeras para su emergente industria; sin embargo, su política de control de cambios no permite que se de la deseada revaluación de su moneda: Yuan Renminbi.

Hay dos actores fundamentales en este problema: China y Estados Unidos. El primero es un país que recicla una gran cantidad de dólares por ser el mayor exportador de la economía mundial y por atraer importantes flujos de inversiones extranjeras para su emergente industria; sin embargo, su política de control de cambios no permite que se de la deseada revaluación de su moneda: Yuan Renminbi.

El segundo actor es Estados Unidos, país que ha salido debilitado de la última recesión económica y cuya política monetaria expansiva estimula la devaluación del dólar. En otras palabras, el dólar está barato en el mundo porque la economía americana se ha debilitado y porque las autoridades monetarias toman medidas que aumentan la oferta mundial de dólares. Ello les ayuda a mejorar los precios de sus mercancías exportables y alivia en parte sus problemas de déficit comercial y caída del empleo.

El segundo actor es Estados Unidos, país que ha salido debilitado de la última recesión económica y cuya política monetaria expansiva estimula la devaluación del dólar. En otras palabras, el dólar está barato en el mundo porque la economía americana se ha debilitado y porque las autoridades monetarias toman medidas que aumentan la oferta mundial de dólares. Ello les ayuda a mejorar los precios de sus mercancías exportables y alivia en parte sus problemas de déficit comercial y caída del empleo.

Soluciones Globales:

Actor uno: China acaba de subir sus tasas de interés y, de este modo, trata de suavizar dos de sus mayores dolores de cabeza macroeconómicos. De un lado, frena el crecimiento de la demanda interna, que se ha expandido como consecuencia del aumento del ingreso de sus habitantes, lo que se refleja especialmente en la inflación de los bienes no transables, particularmente la vivienda. Del otro lado, estimula el interés de los inversionistas extranjeros por los papeles bursátiles chinos, lo que debería llevarnos a la revaluación de su moneda, que es la mayor exigencia que americanos y europeos le hacen al gobierno de Beijing.

Actor dos: Estados Unidos no debería relajar más su política monetaria, que está aumentando la liquidez en dólares de los mercados mundiales. Pero, esto difícilmente va a suceder; mientras no hayan señales de inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal va a seguir expandiendo la oferta monetaria para estimular el consumo, la inversión y el empleo, que son sus mayores prioridades de corto plazo.

Una gran conclusión global: Estados Unidos es más débil ahora que antes, los mercados emergentes están copando espacios y, por eso, el dólar es y debe ser una moneda más devaluada que en el pasado. Aceptemos una nueva realidad, la devaluación del dólar también es una manifestación clara que el aparato productivo estadounidense está dejando de ser el más competitivo.

Problema local:

Colombia, al igual que muchos mercados emergentes, se ha convertido en un importante receptor de dólares: los precios mundiales de los commodities -particularmente los combustibles- lo atractivo que se ha vuelto el país para las inversiones en minería, servicios de comunicaciones y sector financiero, principalmente, al igual que la privatización de ciertas empresas, además de un flujo significativo de remesas enviadas por los colombianos que migraron en la década pasada, hacen casi inevitable una tendencia revaluacionista del peso.

Soluciones locales:

En el corto plazo se puede pensar en mayores compras de reservas por parte del Banco de la República o en alguna intervención estatal sobre las entradas de capitales (plazos de reintegros, impuestos a los movimientos de capitales, etc.).

Pero hay que entender que, en el largo plazo, el problema más que cambiario es fiscal. Colombia necesita aprender de los chilenos y manejar una política fiscal más sana, o sea, menos deficitaria, que sea realmente contracíclica y que en momentos como éstos permita que bajen las tasas de interés. Un déficit fiscal cuasi-crónico como el colombiano mantiene al Estado endeudado, conllevando altas tasas de interés en el mediano y largo plazo, lo que motiva el ingreso permanente de capitales que buscan la rentabilidad de los títulos de deuda.

Una gran conclusión local: el Banco de la República puede dar una manito, pero el problema real es que el dólar es una moneda devaluada en el mundo y la manera estructural de evitar que los efectos sean mayores en Colombia es a través de una política fiscal más ortodoxa que ayude a mantener las tasas de interés en niveles que hagan competitivo al aparato productivo.

Pero, para eso, hay que mirar la economía en el largo plazo. Darle gusto a ciertos sectores o gremios o tomar medidas de impactos inmediatos da más réditos políticos que ser juicioso y aplicar recetas que aseguren crecimientos sostenibles en el largo plazo.