A finales de noviembre estuve en Quito en un Congreso Internacional sobre Integración, Fronteras y Migraciones. Allí presenté una ponencia sobre las relaciones entre la OMC y los TLC que se firman por todo el mundo. Aunque mi investigación se ha enfocado a la forma como los TLC reemplazan al organismo multilateral, este evento sirvió para entender otra cosa: los Tratados con potencias y otras naciones fuera de la región, matan el interés por una integración latinoamericana.

No desconozco que el debate ideológico entre gobiernos neoliberales -Colombia, Chile o el anterior de Perú- y presidentes de izquierda, dificulta las negociaciones de un proyecto común. Pero no podemos olvidar que la integración europea comenzó con un tratado que firmaron Alemania e Italia con otras naciones que les enfrentaron durante la segunda guerra mundial. Y esto sucedió sólo unos años después del fin del mayor enfrentamiento militar de la historia.

Por lo tanto, llevemos el tema por otro lado. Acabamos de asistir al surgimiento de la CELAC –Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe-, un nuevo esfuerzo por integrar a las naciones de la región. Pero, la historia de la integración latinoamericana es una montaña rusa de éxitos y fracasos que, como la entretención mecánica, no llega a ninguna parte (ver siguiente gráfico):

Hasta llegar a CELAC, América Latina ha recorrido un camino de acuerdos que comenzó con ALALC (1960), organismo creado para estimular la industrialización de nuestros países por medio de una sustitución regional de importaciones. Actualmente, Mercosur y CAN son los dos procesos de integración comercial más avanzados, aunque ambos viven un estancamiento evidente: ninguno logra su meta de concretar una Unión Aduanera. Adicionalmente, países como Chile, Perú y Colombia han demostrado tener más interés en sus TLC con la Unión Europea, Estados Unidos y naciones asiáticas.

Hasta llegar a CELAC, América Latina ha recorrido un camino de acuerdos que comenzó con ALALC (1960), organismo creado para estimular la industrialización de nuestros países por medio de una sustitución regional de importaciones. Actualmente, Mercosur y CAN son los dos procesos de integración comercial más avanzados, aunque ambos viven un estancamiento evidente: ninguno logra su meta de concretar una Unión Aduanera. Adicionalmente, países como Chile, Perú y Colombia han demostrado tener más interés en sus TLC con la Unión Europea, Estados Unidos y naciones asiáticas.

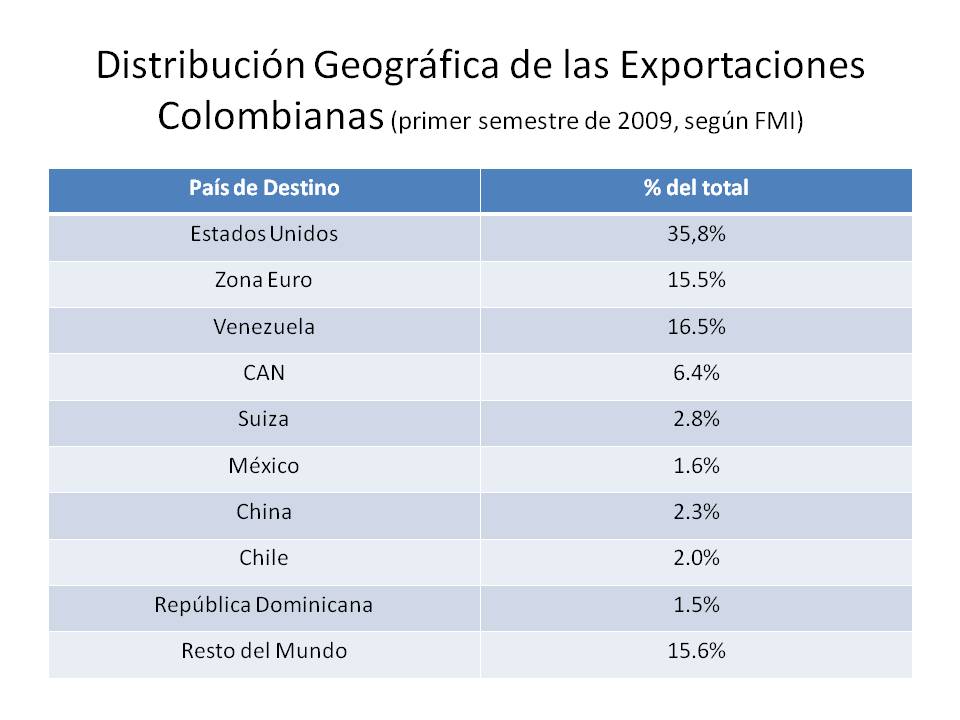

La pregunta que surge, entonces, es: ¿ofrece mayor potencial la integración regional o los TLC con el Norte Industrializado y los Mercados Emergentes? La primera evidencia que presentamos, indica que el comercio con países industrializados tiene mayor impacto que el comercio regional:

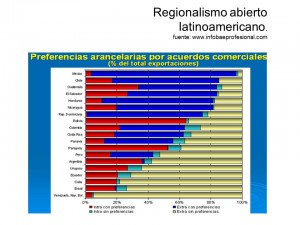

Según estos datos de infobaseprofesional, a la mayoría de los países latinoamericanos poco los impactan las preferencias comerciales intralatinoamericanas (color rojo). Sólo Paraguay y Bolivia muestran un comercio intrarregional y preferencial superior al 50% de su universo exportador. Otros como Chile, México, Brasil y Venezuela, evidentemente no tienen exportaciones significativas en la región. En cambio, para muchos países, las preferencias extrarregionales tienen un gran peso: México, Chile y las naciones centroamericanas llevan la mayor parte de sus exportaciones a países industrializados, gozando de preferencias arancelarias (color azul).

Según estos datos de infobaseprofesional, a la mayoría de los países latinoamericanos poco los impactan las preferencias comerciales intralatinoamericanas (color rojo). Sólo Paraguay y Bolivia muestran un comercio intrarregional y preferencial superior al 50% de su universo exportador. Otros como Chile, México, Brasil y Venezuela, evidentemente no tienen exportaciones significativas en la región. En cambio, para muchos países, las preferencias extrarregionales tienen un gran peso: México, Chile y las naciones centroamericanas llevan la mayor parte de sus exportaciones a países industrializados, gozando de preferencias arancelarias (color azul).

Sin embargo, tomando como ejemplo el caso colombiano, podemos reflexionar desde una perspectiva más cualitativa. Los TLC de Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea buscan, entre otros objetivos, darle continuidad a las preferencias que, por décadas, las naciones industrializadas ofrecen a través del Sistema Generalizado de Preferencias –SGP- y el ATPA-ATPDEA. Y, es en ese punto donde se debilitan los argumentos en pro de los TLC y renace la pertinencia de una integración regional:

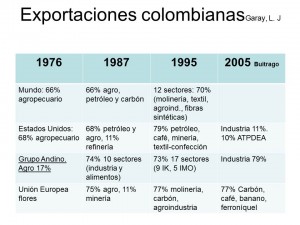

Con base en estos datos de Garay y Buitrago, podemos darnos cuenta de un hecho contundente: ni el modelo de sustitución de importaciones, ni la apertura económica, ni el ATPA-ATPDEA, han logrado estimular una transformación productiva del sistema económico de Colombia. Las exportaciones a Europa y Norteamérica han sido y siguen siendo commodities de la agricultura y la minería. De hecho, es impactante ver que para 2005, sólo el 10% de las exportaciones a Estados Unidos aprovechaban las preferencias del ATPDEA. La razón: principalmente vendemos petróleo, carbón, café verde, ferroníquel, productos con poca restricción para entrar a Norteamérica. En cambio, al grupo andino lo abastecemos fundaentalmente de manufacturas y alimentos: en 1995, el 73% eran productos intensivos en capital (IK) y en mano de obra (IMO) y en 2005, el 79% eran productos industriales.

Con base en estos datos de Garay y Buitrago, podemos darnos cuenta de un hecho contundente: ni el modelo de sustitución de importaciones, ni la apertura económica, ni el ATPA-ATPDEA, han logrado estimular una transformación productiva del sistema económico de Colombia. Las exportaciones a Europa y Norteamérica han sido y siguen siendo commodities de la agricultura y la minería. De hecho, es impactante ver que para 2005, sólo el 10% de las exportaciones a Estados Unidos aprovechaban las preferencias del ATPDEA. La razón: principalmente vendemos petróleo, carbón, café verde, ferroníquel, productos con poca restricción para entrar a Norteamérica. En cambio, al grupo andino lo abastecemos fundaentalmente de manufacturas y alimentos: en 1995, el 73% eran productos intensivos en capital (IK) y en mano de obra (IMO) y en 2005, el 79% eran productos industriales.

No idealicemos a la CAN, de hecho la mayor parte de las manufacturas se le vendían a Venezuela, nación que renunció al grupo en 2006. Pero, la realidad es que, mal que bien, ha sido la integración regional la que ha ofrecido resultados de comercio manufacturero, eso si, con excepción del sector textil-confección, el único que realmente ha tenido peso en nuestro comercio con naciones industrializadas.

Por ello, vale la pena preguntarse si son los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea o la integración latinoamericana los caminos que deberiamos recorrer para coadyuvar a una transformación económica que se base en la innovación y la agregación de valor, y nos saque de nuestra condición de eternos proveedores de materias primas.