Autor: Giovanny Cardona Montoya

Acabamos de tomar una “nueva” gran decisión: ahora somos parte de uno de los más grandes bloques del mundo. O, bueno, eso dijeron los jefes de estado y los periodistas que desde Cali siguieron la cumbre entre los países integrantes de la Alianza del Pacífico. Según los protagonistas y los voceros de los medios de comunicación, éste sería el 8vo bloque económico más grande del mundo.

Pero, ésta es una nueva evidencia que no hemos entendido nada o casi nada, de lo que pasa en el contexto de la globalización comercial. En 1990, el entonces presidente César Gaviria nos daba la bienvenida al futuro con la Apertura Económica. Hace casi 20 años revivió el futuro con la reconfiguración del bloque andino y hace poco más de un año se nos volvió a aparecer el futuro con el tan anhelado TLC con Estados Unidos. Y esta semana, como una realidad paranormal, volvimos a tener una “aparición”.

La Alianza del Pacífico: ¿un gran bloque?

Evidentemente se han unido economías que equivalen a un gran pedazo de la torta del PIB mundial. Eso sí, teniendo en cuenta que México representa 2/3 partes del mismo. Adicionalmente, si un país asiático va a mirar a México como un mercado interesante y “extendido” no será por la Alianza del Pacífico, sino por ser miembro del NAFTA.

Ahora, para que se consolide un verdadero bloque habría que ver el grado de profundidad de la integración. Se habla de librecomercio de mercancías y servicios, de movilidad de personas y de otros ámbitos complementarios.Veremos con los años que, de esto, se traduce en relaciones comerciales y de inversiones concretas.

Adicionalmente, hay que recordar que antes de la Alianza del Pacífico, entre estos países ya existían acuerdos bilaterales (Chile con la CAN, Colombia con México en el G-2). O sea, la Alianza del Pacífico, para hacer un verdadero aporte, tendría que profundizar los acuerdos existentes, puesto que el primer impacto al triangular los acuerdos bilaterales será una posible “erosión de preferencias”, o sea, productores colombianos posicionados en Chile o Perú, por ejemplo, pierden con México ese mercado ganado bilateralmente.

Adicionalmente, se habla de que van a actuar como bloque ante terceros países. Y esa meta se ve difícil de cumplir. De un lado, no se ha hablado de una Unión Aduanera como para pensar en que se creará algún ente supranacional que representará a las naciones asociadas en la Alianza. Del otro, México tiene demasiados intereses relacionados con Estados Unidos como para pensar que negociará en bloque los grandes temas, por ejemplo en el escenario de la Ronda de Doha de la OMC. Igualmente, Chile ha demostrado ser un ave que prefiere volar sola; firma TLC con todo el mundo pero no se convierte en integrante pleno de ningún bloque.

En otras palabras, este acuerdo, como tantos otros, puede ser una oportunidad para algunas empresas y un gran riesgo para otras. Pero éste no es el bloque del pacífico que ayudará a sus integrantes a consolidar un mercado unificado y que los representará en las negociaciones comerciales con los países asiáticos. Este es un nuevo TLC con algunos asomos de mayor cooperación, nada más.

¿Qué es la Alianza del Pacífico para Colombia?

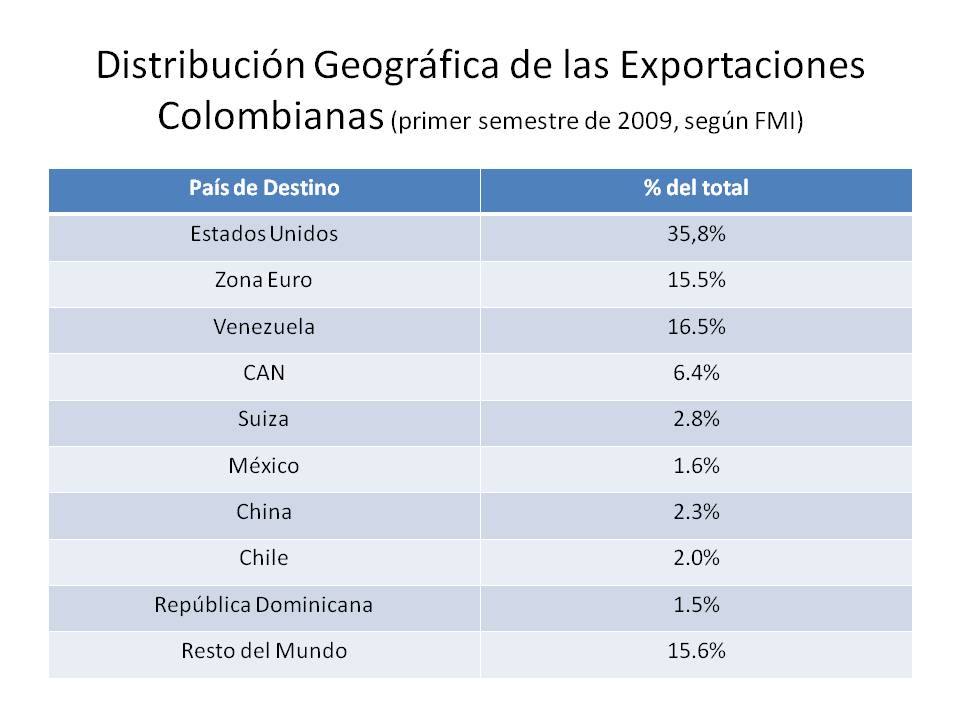

Para empezar, digamos que aunque Chile es un mercado creciente, su participación en el comercio exterior colombiano sigue siendo pequeña. Mientras en 2006 nos compraba 357 millones, para 2010 la cifra asciende a casi 1500 millones. Ahora, cualitativamente hablando, 1000 millones de las importaciones que nos realiza Chile tienen que ver con petróleo y carbón. Adicionalmente sólo se destaca el azúcar.

Para empezar, digamos que aunque Chile es un mercado creciente, su participación en el comercio exterior colombiano sigue siendo pequeña. Mientras en 2006 nos compraba 357 millones, para 2010 la cifra asciende a casi 1500 millones. Ahora, cualitativamente hablando, 1000 millones de las importaciones que nos realiza Chile tienen que ver con petróleo y carbón. Adicionalmente sólo se destaca el azúcar.

En el caso de México, con este país hemos pasado de tener un déficit comercial de US$287 millones en 2000, para llegar a US$5.849 millones en 2011. Pero, en una situación parecida a la de Chile, México sigue siendo un destino poco representativo para las exportaciones colombianas: en 2011 las exportaciones de Colombia hacia México solo representaron el 1,23% del total, mientras que las importaciones el 11,1%.

El comercio entre Colombia y Perú también ha sido creciente; éste alcanzó los 1,980 millones de dólares durante 2008, lo que significó un crecimiento de 250% respecto a lo comercializado en 2001. De este monto, 1,283 millones fueron las exportaciones de Colombia a Perú y 705 millones las importaciones. Los principales productos que Colombia vende a Perú son materias primas y productos intermedios (66.3%) y bienes de consumo (27.1%).

Preguntas, en lugar de conclusiones:

1. ¿Por qué Colombia necesita otro acuerdo para fortalecer sus relaciones con Chile, Perú y México, si con éstos ya tiene acuerdos en el marco de la CAN y el G-2? No puede ser para desligarse del ALBA porque Ecuador ya es observador de la Alianza del Pacífico.

2. ¿Estarán dispuestos estos países a asumir posturas en bloque, a negociar juntos con los tigres asiáticos y con China? Para lograr un mercado común habría que pensar no sólo en visas y homologación de títulos, sería necesario hablar de libre movilidad de trabajadores y capitales. ¿Están dispuestos a esto? Claro que no.

3. ¿México tomará posturas comerciales autónomas cuando América Latina le es un mercado marginal y Estados Unidos es, de lejos, su principal socio comercial? México tiene el 90% de su comercio concentrado en NAFTA, su TLC con la Unión Europea y algo con países asiáticos. En la OMC la voz cantante del NAFTA la lleva Estados Unidos.

4. ¿Por dónde va a salir Colombia al Pacífico? Este país se precia de tener frontera marítima por el Atlántico y el Pacífico. Pero, Chocó, que ocupa la mitad del borde pacífico es el departamento más abandonado de Colombia. Es un territorio no sólo lleno de problemas económicos sino, también, desconectado del resto del país. El puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca presenta limitaciones para dar respuesta a las necesidades presentes, ¿cómo hará, entonces, para un ideal crecimiento de nuestro comercio con el Asia Pacífico?

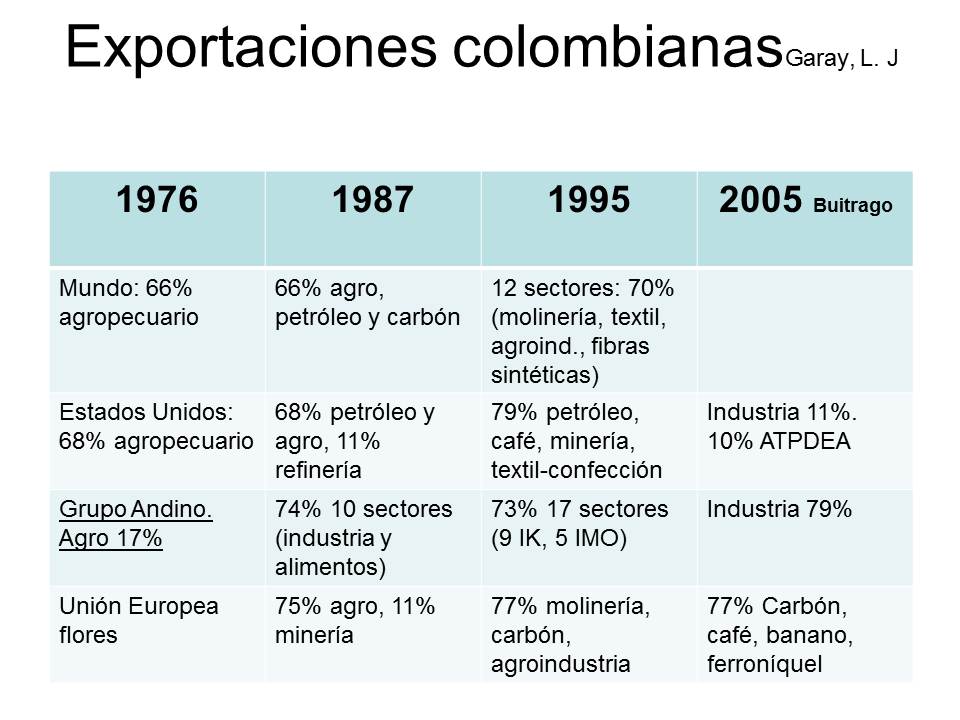

4. ¿Podrá Colombia sacarle jugo a este nuevo acuerdo? Muy poco. Tenemos mercados abiertos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Corea y en otros países. Pero no los estamos aprovechando. Lo que Colombia exporta actualmente es lo mismo que hace 25 años, antes de entrar en esta “ola” de aperturas y TLC. Y eso que exportamos (commodities) no necesita acuerdos, ya que son productos de libre acceso: petróleo, carbón, ferroníquel, oro, café. Sólo algunos productos se benefician de las preferencias que nos ofrecen nuestros socios comerciales.

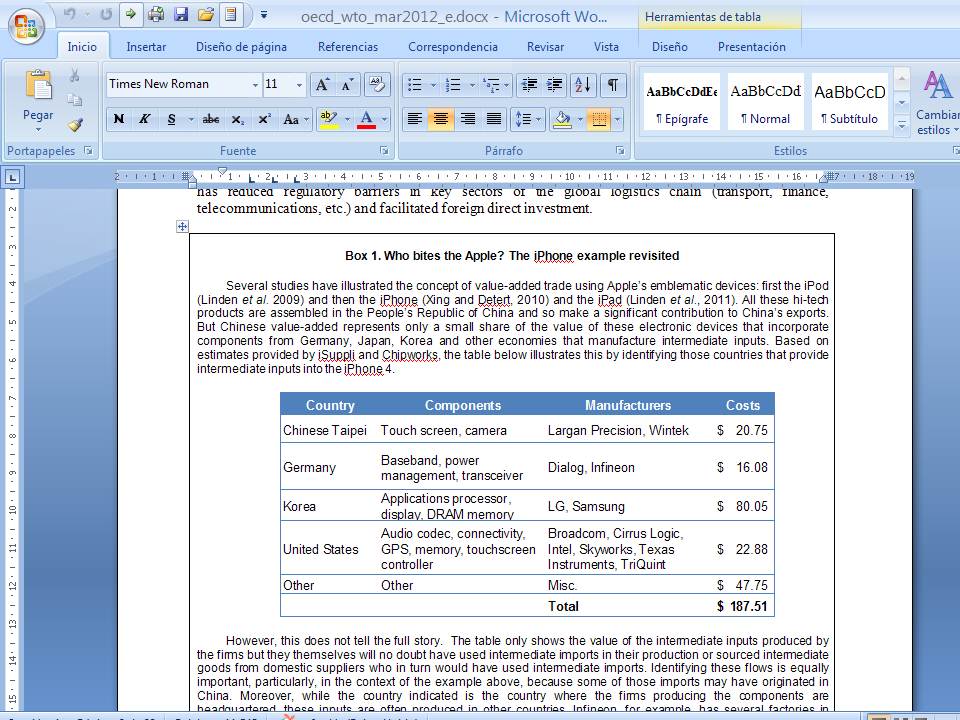

No necesitamos más acuerdos, necesitamos transformar nuestra oferta de bienes y servicios. El problema principal no está en la ausencia o presencia de TLC sino en la incapacidad productiva del país, que no agrega valor, que no innova, que no participa en las cadenas globales en las que se producen las mercancías de alto nivel tecnológico. Es en estas últimas donde está el negocio.