Octubre 12 de 2015

Por: Giovanny Cardona Montoya

“Para un marinero sin rumbo señalado, todos los vientos son favorables”.

En materia de relaciones económicas internacionales, Colombia parece ser un marinero sin rumbo. Este país andino se muestra confuso, tanto en su participación en tratados comerciales como en su modelo de desarrollo económico.

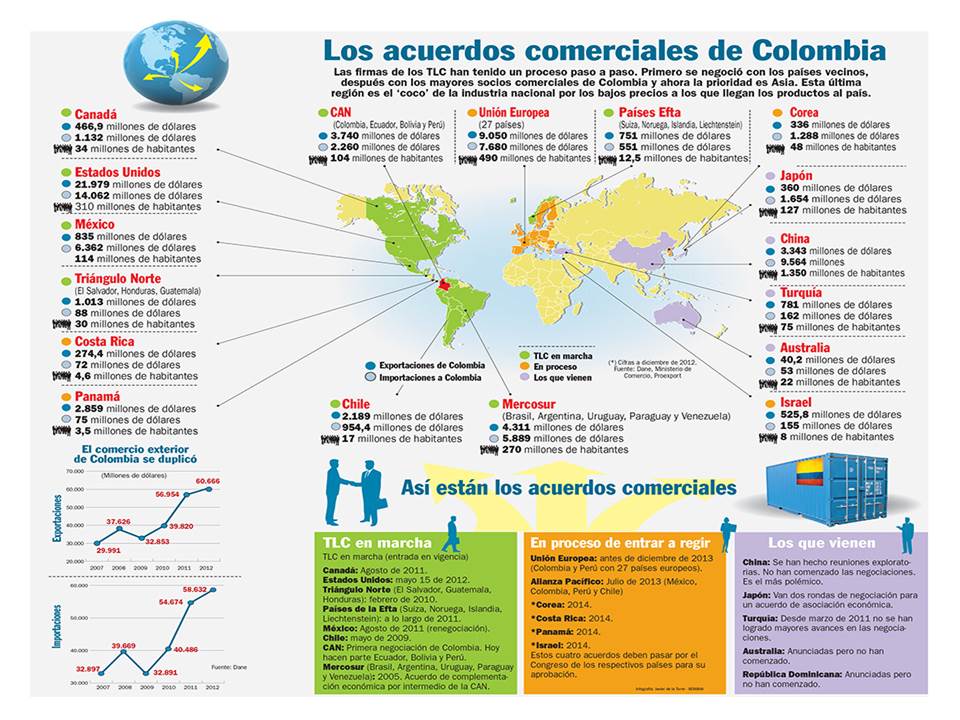

Hace un año, después de haber firmado poco más que una docena de TLC, comenzó un serio cuestionamiento al acuerdo comercial con Corea, al cual se le vieron serios riesgos de afectar la economía colombiana. Sin embargo, ahora, con la aparición del TPP, tratado comercial que reune a 12 naciones del Pacífico, incluidos los Estados Unidos y Japón, comienzan a oirse reclamos de por qué no hacemos parte de este selecto grupo.

Para que no nos dejemos llevar por las emociones y las calenturas de las noticias de moda, pretendo en este corto artículo hacer algunas críticas a la falta de sentido (de norte) de la política de comercio exterior colombiana y de su modelo de desarrollo.

Cuatro aclaraciones necesarias:

1. Colombia entró al Sistema GATT, hoy OMC, en 1985, lo que le dio derecho a ingresar al mercado de todos los países signatarios sin ningún tipo de discriminación comercial;

2. En materia de liberalización comercial, Colombia comenzó a bajar sus barreras aduaneras desde 1990. Recordemos, que antes de la apertura económica algunas posiciones arancelarias de vehículos automotores pagaban un gravamen de 300% y éste bajó a 35%.

3. La firma de acuerdos comerciales, este país la comenzó desde 1960, cuando se creó la ALALC, posteriormente ALADI. O sea, los TLC nuevos hacen parte de una cadena de acuerdos comerciales que ya se extiende por más de medio siglo.

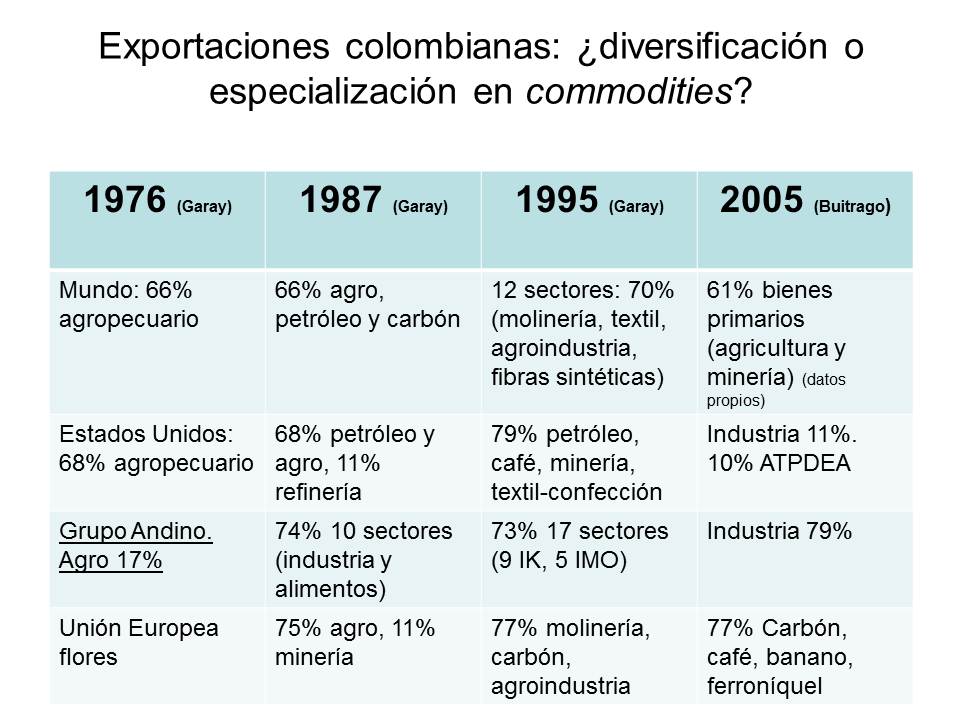

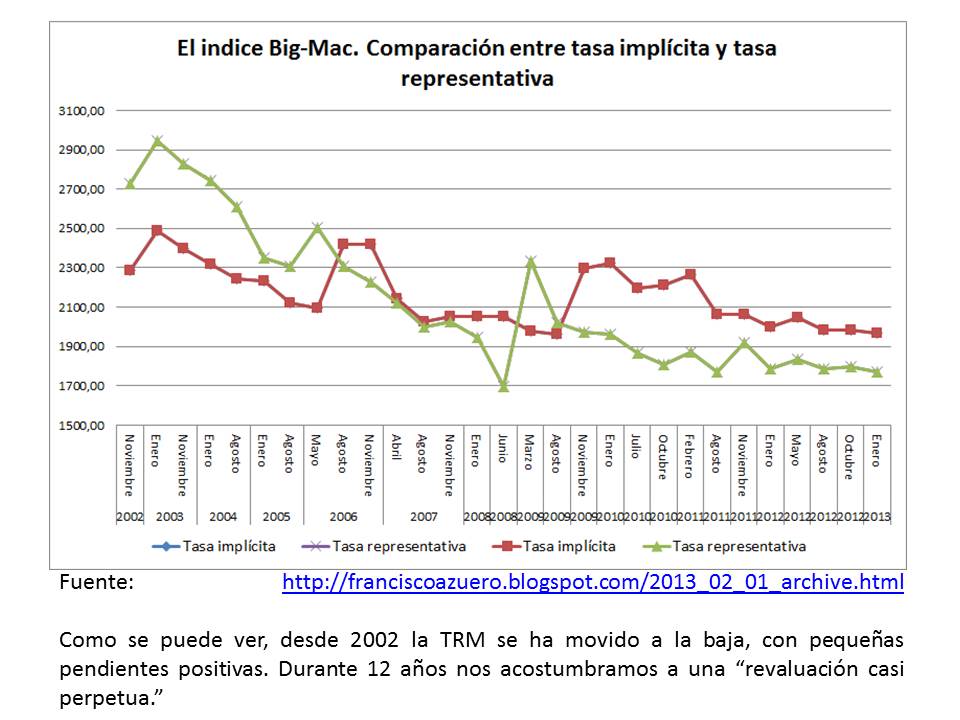

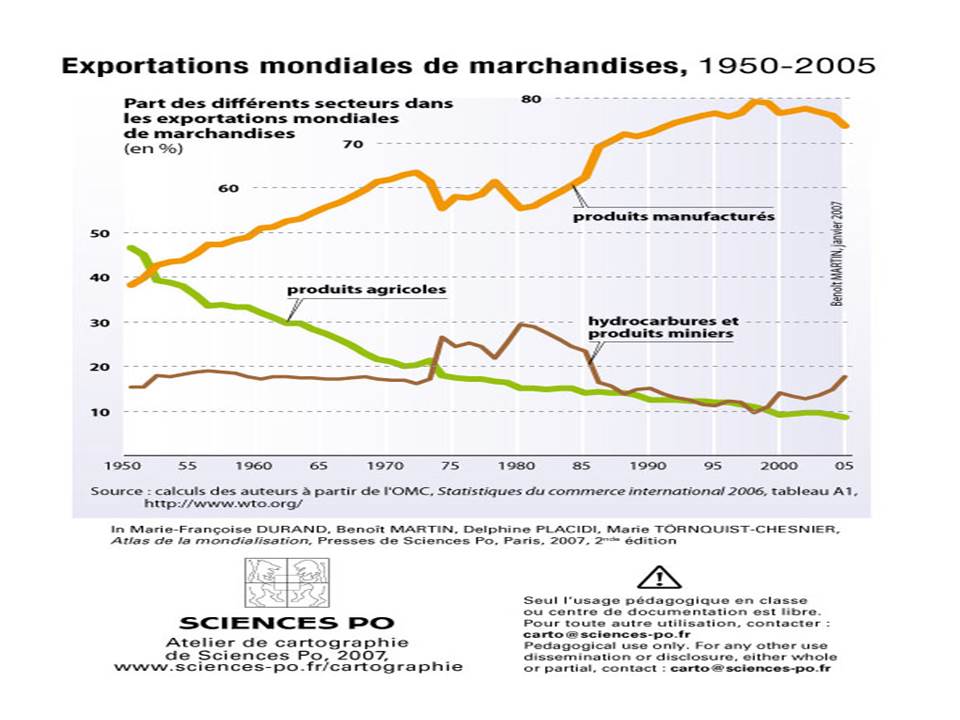

4. Si bien la expectativa en la firma de TLC puede ser diversa, es innegable que un claro propósito de la misma es la diversificación de exportaciones y de mercados. Sin embargo, a lo largo de un cuarto de siglo, Colombia se ha vuelto más dependiente de sus exportaciones de hidrocarburos y del mercado norteamericano.

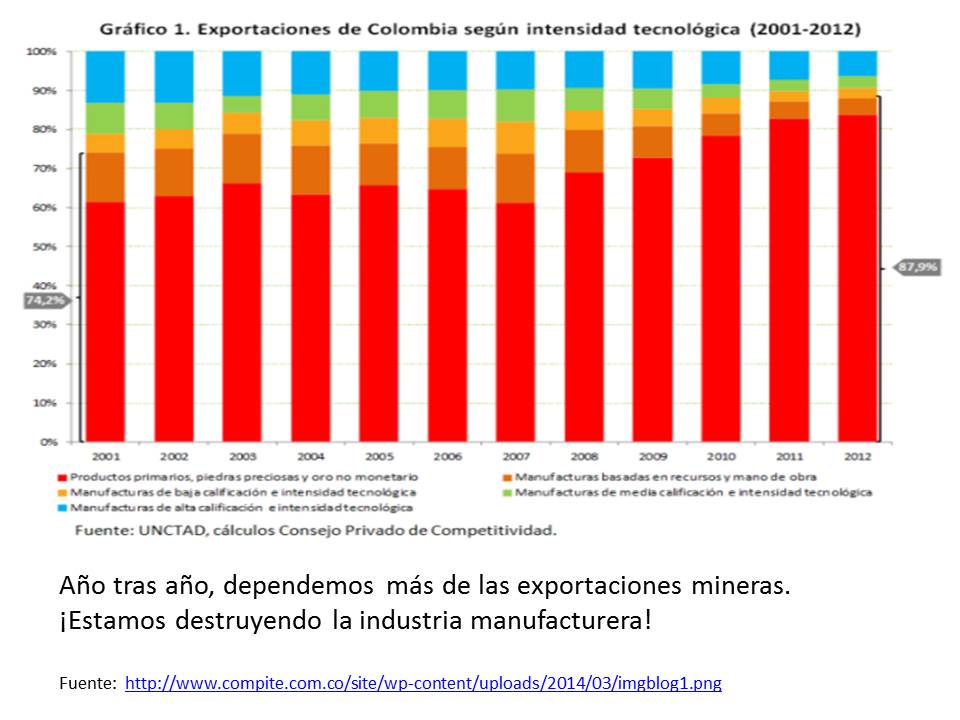

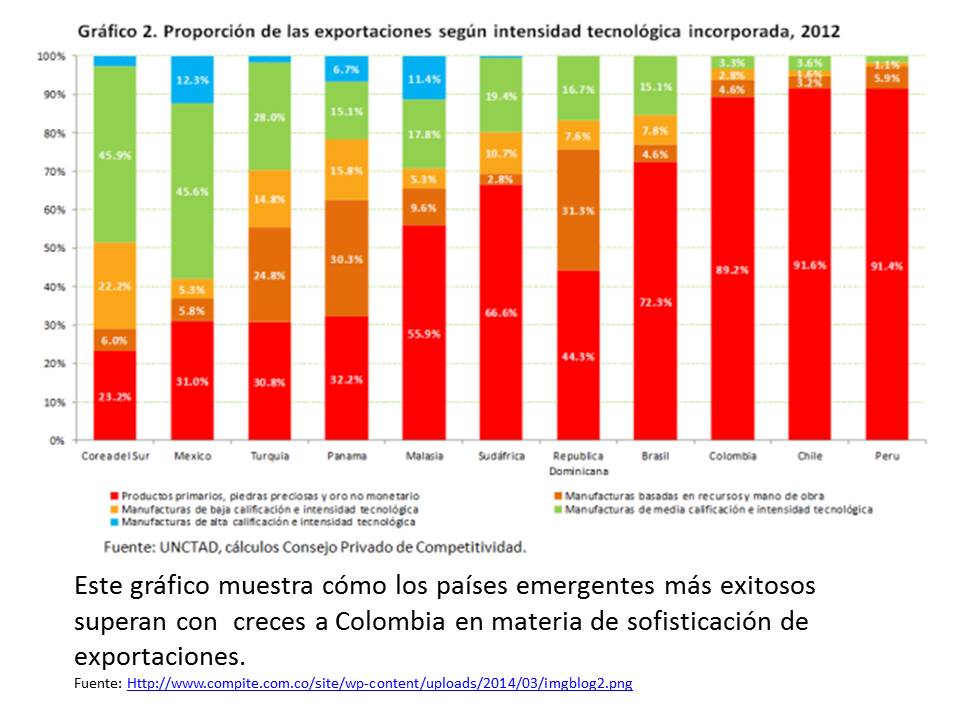

Colombia ha pasado de ser un país de agricultura, agroindustria y manufacturas de bienes de consumo de baja complejidad tecnológica, a ser un exportador de minerales.

Primera crítica: obnubilados o totalmente indiferentes.

Es impresionante la forma como este país se maravilló con la firma del G-3 con México, el TLC con Estados Unidos o la ilusión de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, nada se habla de la CAN o del acuerdo comercial con el Mercosur.

Esta primera crítica va enfocada a la falta de rigor para abordar estos temas. Hipotéticamente, para nuestras empresas puede haber tanto potencial en Brasil o Argentina, como en Estados Unidos o México. Todo es cuestión de monitorear con rigor y diseñar estrategias de penetración y permanencia. Cada uno de estos mercados tiene sus ventajas.

Sin embargo, lo que es evidente es que nuestro país no está interesado en profundos procesos de integración, como la Unión Europea, por ejemplo, sino en dinámicas de liberalización comercial. La CAN declaró que soñaba con convertirse en una Unión Aduanera, lo que sigue siendo un sueño, pero, de resto, los TLC sólo buscan abrir las puertas, de manera recíproca, al comercio de bienes y servicios.

Fuente: http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=45963http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=45963

Fuente: http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=45963http://www.offnews.info/verArticulo.php?contenidoID=45963

Cuando ser firmó la Alianza del Pacífico, con Perú, Chile y México, se habló del enorme tamaño del mercado regional y de que “iríamos en grupo” a posicionarnos del Pacífico. Ahora, nuestros tres aliados entraron al TPP y no nos invitaron. No hay novedad, los TLC son eso, espacios de libre comercio, no procesos de integración regional. Incluso, no debemos olvidar que el comercio liberalizado con estos tres países ya estaba firmado a través de la CAN y del G-2.

Segunda crítica: ¿para qué estamos firmando tantos acuerdos comerciales?

El libre comercio en sí no es ni malo ni bueno. El libre comercio es útil en tanto se tenga claro un modelo de desarrollo. Y en Colombia no hay modelo de desarrollo. En este país hay políticas para mantener el crecimiento o para controlar la inflación, ¡ah!, y hay políticas comerciales, nada más.

¿Para qué hacer una apertura económica y firmar unos TLC? para importar en mejores condiciones materias primas y bienes intermedios, para modernizar el aparato productivo, para diversificar exportaciones. Pero, Colombia pasó de vender manufacturas de nivel medio y bajo de complejidad tecnológica, incluida la agroindustria, a exportar petróleo, carbón y oro. Y para eso no hay que firmar TLC.

Hace unos días se encendió un debate en el país por la enorme sanción que la SIC le impuso a los azucareros, por implementar políticas que van en detrimento del libre comercio. No sé si el superintendente tiene argumentos jurídicos para esta sanción, pero me pregunto ¿vamos a dejar a nuestra agricultura y agroindustria, que compitan en igualdad de condiciones con países industrializados que exportan alimentos subsidiados? Y si eso es lo que vamos a hacer ¿cuál es la contraprestación que esperamos obtener? ¿exportarles hidrocarburos y oro?

El problema no son los TLC, el problema es que este país hace un cuarto de siglo compró el modelo de apertura neoliberal, pero no ha hecho la tarea para definir y desarrollar las industrias estratégicas que podrian beneficiarse de estos mercados globales tan competidos. Estamos entregando nuestra economía a la competencia externa, estamos acabando nuestros recursos no renovables, y no nos estamos preparando para aprovechar las oportunidades de los TLC.

Algunos expertos dicen que debemos ser fuertes en agroindustria, otros defienden la industria automotriz; hay quienes sugieren que ingresemos en la industria digital y del software. Yo sumaría a esta lista, la industria textil-confección y la de electrodomésticos. La lista podría ser más larga, pero ¿para qué? No estamos haciendo nada por ninguno de estos sectores.

Colombia no tiene modelo de desarrollo, tiene políticas coyunturales y petróleo para vender, eso es todo…Y este último se agota, es no renovable.

Así como no se puede entrar a la OCDE sólo para figurar, tampoco podemos entrar a TPP sólo porque es el TLC de moda. En otras palabras, Colombia es un marinero sin rumbo, que deja que los vientos lo lleven a cualquier parte, así sea por una catarata.