Julio 24 de 2017.

En Colombia se revivió un debate hace pocos meses, con un proyecto de ley que buscaba retornar el pago a los trabajadores, de una prima adicional cuando laboraran en horario nocturno, o sea, después de las seis de la tarde. Dicho recargo había existido hasta que Álvaro Uribe hiciera una reforma laboral en su primer período de gobierno (2002 – 2006).

Después de acaloradas discusiones se aprobó una fórmula cuasi-salomónica, que no satisface a los sindicatos ni a los gremios empresariales: pagar el recargo a partir de las 9pm.

La posición antagónica de trabajadores y empleadores sobre este tema, desnuda la histórica disputa entre “repartir para crecer o crecer para repartir”. Mientras los trabajadores consideran que la falta de una mejor remuneración desestimula la demanda doméstica y desacelera el crecimiento, para los gremios el sobrecosto laboral mengua la competitividad de las empresas colombianas.

Este es sólo un ejemplo de un debate centenario: ¿qué estimula más el crecimiento económico: reducir los costos de la producción –bajos salarios, bajos impuestos a la renta- o estimular el consumo con mejores salarios?

No vamos a resolver este dilema, pero sí deseamos ampliar los elementos de la discusión.

Para empezar, señalemos que hay dos pilares centrales en esta discusión. El primero consiste en reconocer que no siempre se puede aplicar una misma receta para optimizar el efecto. O sea, si una economía se halla desacelerada, como la colombiana en este 2017, las medidas a implementar no siempre tienen que ser las mismas. Así, en un país con una alta tasa de ahorro, incrementar el salario o bajar los impuestos al consumo puede traducirse en más ahorro con un bajo efecto sobre el crecimiento de la economía en el corto plazo. Pero, de igual manera, no hay evidencias empíricas de que una reducción en los costos laborales tenga que traducirse en una reducción de la tasa de desempleo.

El segundo pilar consiste en entender la economía como una dimensión del ser humano, pero no como la única. O sea, nuestras decisiones de producción, intercambio o consumo también se hallan delimitadas por nuestras creencias, valores, intereses sociales o por factores del entorno. Con este segundo elemento quiero destacar que las expectativas de comportamiento económico están marcadas por una multiplicidad de variables, sino, veamos:

¿Por qué si el Banco de La República ha bajado sus tasas de interés durante varios meses, esto no ha llegado a los consumidores finales? ¿Por qué los bancos aún no trasladan este beneficio a los usuarios?

¿Por qué si la economía está desacelerada y los salarios son bajos comparados con otras regiones, el consumo doméstico no se deprime en la misma magnitud? ¿Por qué las personas no reducen el consumo y el endeudamiento?

¿Por qué si el dólar se ha revaluado fuertemente con respecto al peso colombiano, la ecuación entre turismo al exterior y turismo receptivo no ha variado significativamente a favor de este último?

Volviendo a la pregunta original: distribuir para crecer o crecer para distribuir, es claro que el dilema tiene componentes que se derivan de lo social, político, cultural, etc. Con esto quiero señalar que los gremios y los sindicatos, especialmente, centran sus discusiones en posiciones de intereses antagónicos pero desconociendo –o sea, negándose a comprender- los factores que explican los intereses y posturas de la contraparte. Eso hace que las discusiones sobre salarios, sobre impuestos o sobre gasto público terminen siendo círculos viciosos que nunca se traducen en acuerdos y que han traído como consecuencia la reproducción de un sistema económico subdesarrollado e inequitativo.

Con esta premisa no pretendo desconocer las relaciones dialécticas que caracterizan a las economías de mercado, sólo busco señalar que el subdesarrollo también se explica por decisiones basadas en fundamentos primarios que no reconocen la complejidad de la vida misma, de las relaciones sociales y de la economía en particular. Esto sin poner el acento en la falta de perspectivas de largo plazo a la hora de tomar decisiones económicas, las cuales son escasas en la mentalidad de los tomadores de decisiones económicas del país (gobierno, empresarios y sindicatos).

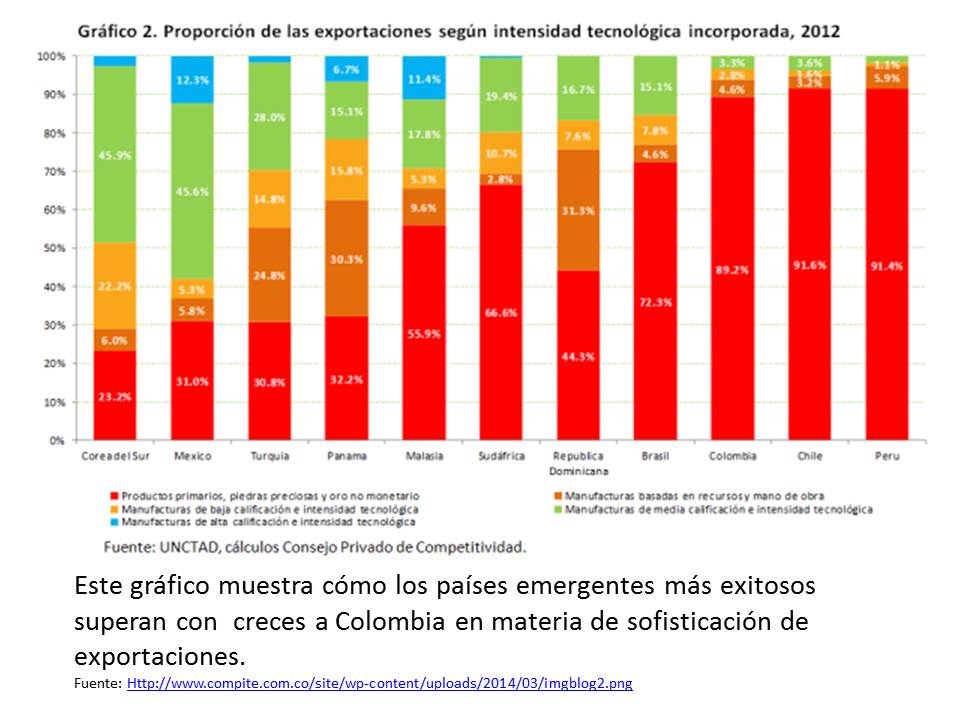

Lo anterior para concluir que aunque se ha probado en ciertos momentos históricos y lugares geográficos que distribuir mejor estimula el crecimiento, lo cierto es que Colombia se ha venido rezagando, ilusionada con un crónico pero precario crecimiento económico que no se distribuye equitativamente y que todo indica que no será sostenible hacia el futuro.