El sol punzante de las 10 de la mañana hace brillar la superficie del pequeño muelle que sirve de puerto de llegada a Capurganá. Parece cubierto de diminutos diamantes, aunque no sea más que el reflejo del agua que ha caído sobre la pelada estructura de cemento, gracias al oleaje bravo del Golfo de Urabá.

Una visión paradisíaca para los turistas extranjeros que llegan en masa en las temporadas altas al pueblo, en busca de desconectarse de las comodidades de la ciudad en un ambiente tropical, pero infernal para los 15 nepalíes que esta mañana de miércoles se aprestan a subir a una lancha de la Armada, que los llevará al puerto de Turbo, al otro lado del golfo.

¿Le parecería igual de bello el mar si no supiera nadar? La mayoría de migrantes que han llegado en los últimos meses a esta población fronteriza en busca de cruzar a Panamá no lo saben y dicen que es la primera vez que ven semejante oleaje, pero agregan que más allá del temor de surcar las aguas en una lancha, lo que no quieren es volver a quedarse sin dinero.

Si se los llevan a Turbo, saben que no se quedarán por mucho tiempo y una vez superado el registro y la respectiva vacuna de 20 dólares, volverán a la calle para buscar nuevamente cómo llegar a Capurganá a esperar una nueva oportunidad para desafiar la selva. Entretanto, vivirán en el monte, aliviarán sus cuerpos en la ciénaga y el hambre cuando algún familiar les envíe plata o algún lugareño se compadezca. Ya son cada vez menos quienes lo hacen.

Este miércoles soleado, los nepalíes son los primeros pero no los últimos en ser atrapados. Desde el día anterior, los rumores de que la Policía y Migración Colombia harían batida circuló entre todos los dialectos seguidos de una recomendación con sabor a orden: hay que esconderse.

Quienes lo logran, se mantienen cerca de la selva para internarse en la manigua, de ser necesario escapar. Los otros son conducidos en helicóptero al empezar la tarde.

No se trata de desahuciados por sus países que buscan una mejor vida. La mayoría tiene familias que dependen del éxito de su viaje a Estados Unidos o Canadá y por ello, el encontrar en Capurganá un corredor a sus sueños los hace cometer locuras, como internarse en la selva solos. A algunos se los ha devorado la creciente y otros han padecido malaria y picaduras venenosas. En un país extraño donde se es invisible, es casi una condena de muerte.

Mani y Apurwua, dos indios que se salvaron de la redada de la mañana por ir a lavar su ropa en una porción de playa más bien discreta, prefieren no alejarse mucho de las palmeras mientras se escuche el zumbido del helicóptero sobre sus cabezas. Dicen que la operación no fue de gratis, que una delegación de la Defensoría del Pueblo que llegó a fines de enero a comprobar la grave crisis de refugio, alimentos e higiene de los extranjeros varados alborotó la convivencia pacífica entre los narcos, los traficantes y la Policía.

Por los siguientes dos días, el pueblo volvió a ser un territorio con mayoría colombiana.

Desde la Defensoría no niegan pero tampoco confirman esa misión. Y Migración Colombia no habla de las denuncias de corrupción entre sus agentes de campo. Dice que son asuntos internos.

Según el consolidado disponible del Gobierno, entre enero y noviembre de 2017 se movilizaron por el puerto de Capurganá 5.044 extranjeros, entre entrantes y salientes. No existe una aproximación oficial de cuántos lo hicieron ilegalmente, aunque en el pueblo manejan una cifra de llegada de 600 migrantes cada mes. Más de 8.000 por año.

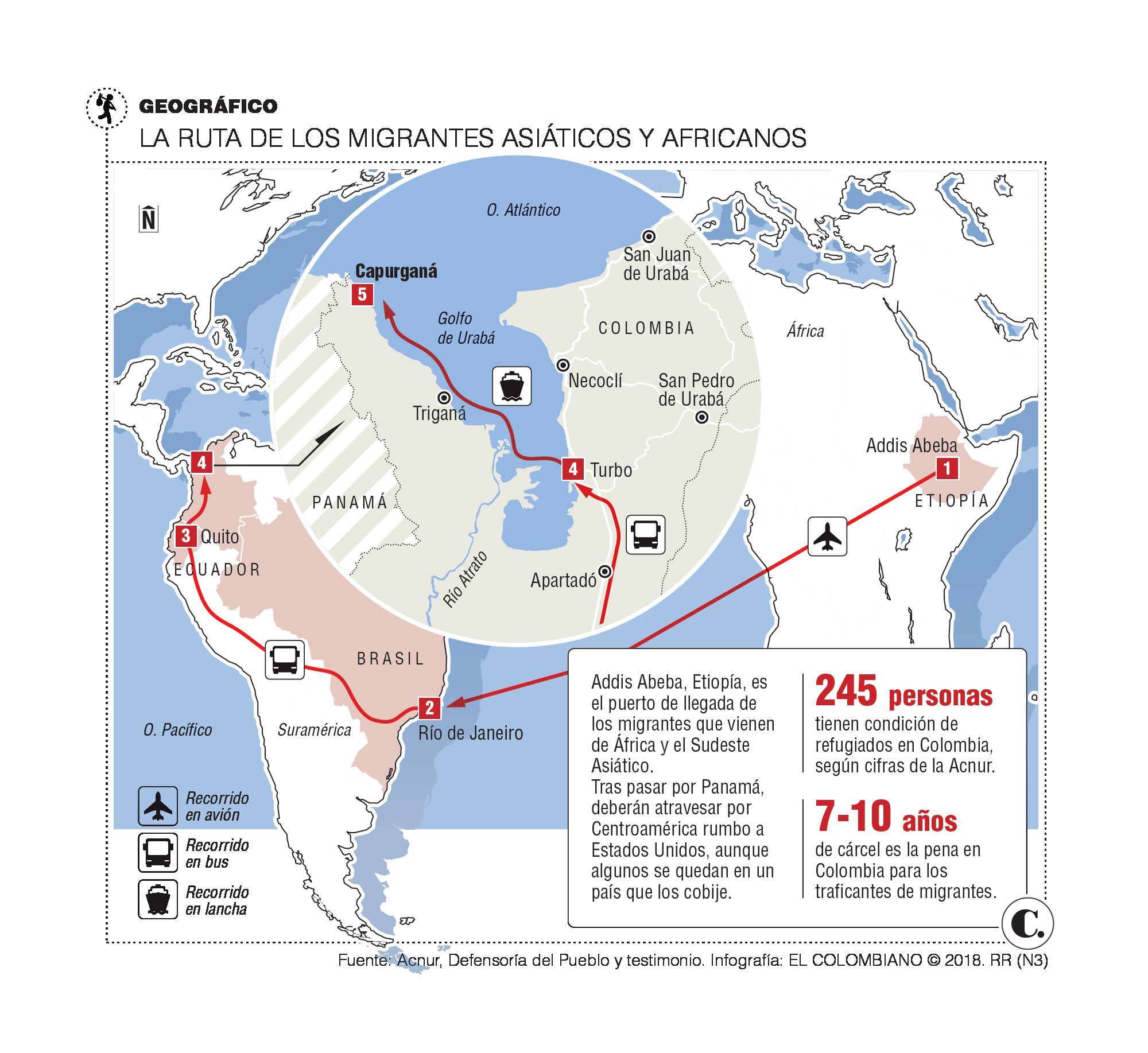

El negocio del tráfico humano desde África y el sudeste asiático rumbo al sueño americano o canadiense es un negocio que mueve al año 35 billones de dólares, según cálculos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y, como tal, sin dinero nada prospera.

Los viajeros que han llegado de Etiopía, Somalia, Camerún, India, Bangladesh, Myanmar y Eritrea y han contado con la suerte de tener sus ahorros intactos o alguna familia de ayuda, tienen mejores oportunidades de llegar a salvo a Panamá y luego seguir por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para finalmente llegar a México y Estados Unidos. El costo total del viaje está entre los 2.300 y los 2.700 dólares.

Los que no tienen ese monto, o les han robado tantas veces que se quedaron sin nada en este punto, han encontrado en la frontera entre Colombia y Panamá un atasco en el que la suerte cobra papel protagónico. EL COLOMBIANO habló con algunos de ellos.

Sangre por libertad

“Ibrahim” ha retado varias veces el Darién y sabe que hay que cuidarse más de los humanos que de los animales. No es su nombre real, usa el de su hijo porque si algún país decide regirse por la norma internacional, lo deportarán a su natal Sierra Leona y allí lo matarán.

Hace cinco meses se encuentra en Capurganá esperando volver a intentar llegar a Canadá, aunque los recuerdos del tiempo que pasó encerrado en una celda clandestina aún lo acechan.

Recostado en una lancha mientras escucha el tintineo de las piedras gruesas de la playa siendo lamidas por las olas, repasa una y otra vez las imágenes en Facebook de sus cinco hijos. Dos de ellos viven en Estados Unidos y los otros tres en Guinea, África, adonde llegó refugiado con su madre luego de que su padre, un político de Sierra Leona, fuera asesinado durante la guerra de su país. Por ellos se haría matar y casi lo consigue.

La primera vez que retó el Darién lo hizo con un pasaporte falso guineano, para evitar una posible deportación a Sierra Leona donde lo puedan encontrar los enemigos de su padre, con un grupo de 53 africanos guiados por un Coyote, como les dicen a los guías de la selva. Era colombiano y los internó en un laberinto selvático para dejarlos a su suerte al incursionar en territorio panameño.

Todo pareció andar bien con la Policía fronteriza e incluso accedieron a pagar 6 dólares cuando los subieron a un bus. Creían que iban a poder cruzar tranquilamente a Costa Rica. Estaban equivocados.

“Llegamos a un campamento —explica— y nadie nos dijo nada”.

Era una especie de fábrica abandonada en medio de la selva, con catres repartidos en celdas improvisadas y un tragaluz para ayudar a saber si es de día o de noche.

Por un mes mantuvo la calma. “Les decía: libérenme o depórtenme porque no puedo estar en una cárcel sin haber hecho nada. La respuesta siempre era espere”.

Entre los días planos y sonsos de una celda pasaron cinco meses sin juicio, abogado o siquiera crimen.

Una semana antes de regresar a Capurganá, la paciencia llegó a su límite: “no puedo estar aquí sin haber hecho nada, tengo familia y una madre que depende de mí”. Llamó a su carcelero y le dijo en el inglés más claro que pudo “si no me liberan o me deportan a Guinea, hoy me mataré”, pero la amenaza no surtió efecto.

Este fue el punto de quiebre. Empezó a gritar y con una hoja de metal afilada que tuvo a la mano, abrió su antebrazo de extremo a extremo. Luego lo hizo con su cráneo. Dice que logra recordar hasta el momento en que se desmayó.

“Me desperté en el hospital y me dijeron que me iban a llevar al aeropuerto. Pero cuando salí, me aclararon que me devolvían a Colombia. ¿Por qué, si no soy colombiano?”, recuerda.

“Ibrahim” cree que lo más difícil es superar ese círculo entre Panamá y Colombia, donde cada país se tira los migrantes el uno al otro para no lidiar con ellos. Especialmente porque para superarlo se necesita plata y cada encuentro con las autoridades es un golpe directo a su bolsillo debilitado.

“Si llego a Canadá, estaré cerca de mis hijos, que están en Estados Unidos con su madre, que dijo que yo estaba muerto y podré traer a los que están en Guinea esperándome”. Se le iluminan los ojos por un segundo: “solo quiero ser un papá, quiero ser responsable de ellos”.

¿Por qué tengo que sufrir?

Yonas Petros y sus siete compañeros de Eritrea creen que, aunque en su país hay una dictadura brutal que la ONU considera la peor del mundo solo por encima de Corea del Norte, por las continuas violaciones a los Derechos Humanos, Latinoamérica no está muy lejos. Piensan que aquí solo manda el dinero y sin él, no se vale más que un perro callejero.

“¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué crimen he cometido?”, se pregunta, pero en su voz no hay autocompasión sino indignación y rabia.

Desde que se encontraron con los paramilitares y los oficiales panameños, en la mitad de la selva, dicen que conocieron la peor cara de la gente.

“Un militar panameño quería obligar a una mujer y su bebé de dos años a cruzar la selva de regreso a Colombia. Como ella no quiso, le pegaron con un bolillo e igual la hicieron cruzar. Cuatro días después apareció en Capurganá, viva de milagro”, relata.

Los eritreos pretenden llegar a Estados Unidos, embriagados por la idea de un paraíso de libertades heredado de películas de acción que llegaron tarde a su país.

Yonas, un militar convertido en pastor cristiano, asegura que no le tiene miedo a los militares ni a los paras. “¿Por qué habría de sentirlo, si no he hecho nada malo?”.

Las mafias que llevan a estos migrantes rumbo a su sueño americano se pueden embolsillar solo en Colombia 1.900 dólares por persona. En un tráfico de 8.000 personas al año se entiende que el negocio es multimillonario.

Sin embargo, pocos esperaban que ese vórtice de codicia entre dos países, con una selva mortífera en medio, podría atraparlos de la forma como lo ha hecho.

Ya ha caído la noche y los eritreos, junto a “Ibrahim”, algunos indios y otros cameruneses han logrado esquivar las redadas. Del cielo despejado e inundado de estrellas, Yonas cree que es el mismo que cubre Eritrea y su sueño americano. Una esperanza suficiente para darle algo de razón a su sufrimiento.

Irá a dormir ahora a un rastrojo con el mismo firmamento por techo, sin cobija porque el calor no la exige. “Yo sufro hoy, pero mañana todo podrá ser diferente”, se dice antes de cerrar los ojos.

Lea aquí la segunda parte de esta historia: Calypso, el hotel fantasma que alberga inmigrantes